সোনার প্রতি আকর্ষণ মানুষের খুব প্রাচীন স্বভাব। বর্তমানে যুগে সোনা বিভিন্ন খনি হতে উত্তোলন করা হয়। তবে প্রকৃতি হতে সোনা উত্তোলন খুব সহজ নয়। তাছাড়া, এমন ধাতু যদি উৎপাদন করা যায়, তাহলে তো মন্দ নয় বরং এমন মূল্যবান ধাতুু আরো সহজলভ্য হবে। এমন লোভ থেকেই মানুষ প্রাচীন কাল থেকে সোনা উৎপাদনের জন্য নানা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তবে এই সোনা উৎপাদনে মানুষের সব চেষ্টাকে বিফল করে দিয়ে বিস্ময়করভাবে একধরনের ব্যাকটেরিয়া তাতে সফল হয়েছে। শুনে অবাক লাগছে? অবাক হওয়ারই কথা। তবে তার আগে সোনা উৎপাদন নিয়ে মানুষের সাধনার সুদীর্ঘ ইতিহাস সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা নেওয়া যাক।

বলা হয়ে থাকে, সোনা মানুষের আবিষ্কৃত প্রাচীনতম মৌল। এমনকি নব্য প্রস্তর যুগেও সোনার তৈরি দ্রব্যাদি ব্যবহার হতো। সে যুগের খননকৃত অনেক নিদর্শনে পাথরের সাথে এগুলোর অস্তিত্ব পাওয়া গেছে। তবে পূর্বের যুগে সোনা বিশুদ্ধিকরণের পদ্ধতিগুলো মানুষের তেমন জানা ছিলো না। এ কারণে তখন মূলত সোনা-রুপার সংকর ধাতু তৈরি করা হত। যা আসলে অ্যাজেম নামে পরিচিত ছিল।

এছাড়া সোনা-রূপার আরেকটি প্রাকৃতিক সংকর ধাতু বিদ্যমান ছিল। সেটা হল ইলেকট্রুম।

সোনার খোঁজে সৃষ্টি হয়েছিল অ্যালকেমি নামের এক শাস্ত্র। যারা এরা চর্চা করতেন তারা অ্যালকেমিস্ট নামেই পরিচিত ছিলেন। চতুর্থ থেকে ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত অ্যালকেমিস্টরা সোনা অনুসন্ধানের আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। তারা বিশ্বাস করতেন, বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে আছে মহামূল্যবান সোনা। প্রকৃতিতে পাওয়া যায় এমন সকল ধাতু, বিশেষ করে লোহাকে সোনায় রূপান্তরের চেষ্টা করতেন। তাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল পরশ পাথর অনুসন্ধান। যেটা দিয়ে কোনো বস্তুকে স্পর্শ করলেই তা সোনা হয়ে যাবে। তাদের বিশ্বাস মতে, তামার খনিতে অনেকদিন লোহা পড়ে থাকলে তার উপর তামার আস্তরণ পড়তো। আর এর কারণে তারা মনে করেন লোহা তামায় পরিণত হয়েছে। এই ধারণা থেকে তারা এটা নিশ্চিত করে ভেবে নেয় যে, অন্য ধাতুকেও এভাবে সোনায় রূপান্তর করতে পারবেন। কিন্তু তারা অনেকাংশেই ব্যর্থ হয়েছিলেন। তবে তারা ধাতু নিয়ে গবেষণায় বিশেষ প্রসার অর্জন করেছিলেন। তারা ধারণা করেছিলেন যে, অভিন্ন উপাদানগুলো বিভিন্ন অনুপাতে সংযুক্ত হয়ে সমস্ত বস্তু উৎপন্ন করা যায়। অ্যালকেমিস্টরা অনেকেই অন্য ধাতু থেকে সোনা তৈরির জন্য পরশ পাথরের সন্ধান করেছিল, অনেকে জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করেছিল। কিন্তু এর মধ্যে কোনো সত্যতা ছিল না। পরশ পাথর নামে কিছুর অস্তিত্ব বিজ্ঞান স্বীকার করে না। যা-ই হোক, অ্যালকেমিস্টরা থেমে থাকেন নি। তারা তাদের চর্চা অব্যাহত রেখেছিলেন।

এমনকি অ্যারিস্টটলও বিশ্বাস করতেন, সমস্ত বস্তুই আসলে একই জাতীয় পদার্থ দিয়ে তৈরি- অনুপাতটাই শুধু ভিন্ন। অনুপাতের ভিন্নতার কারণেই কোনো পদার্থ হয় লোহা, আর কোনোটি বা হয় সোনা!

শুধু প্রাচীনকাল বললে ভুল হবে,অষ্টাদশ শতাব্দীর বিজ্ঞানী স্যার আইজ্যাক নিউটনও নাকি এই সোনার খোঁজে ছুটেছিলেন। তিনি অবশ্য কিছুটা সফলও হয়েছিলেন।

আবার বিশের দশকে, সোনার সন্ধানে জল ছাঁকতে সাগরে নেমেছিলেন নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী ফ্রিৎজ হেবার। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মর্মান্তিক হারের পর ১৯১৯ সালের ভার্সাই চুক্তির মাধ্যমে জার্মানিকে একদম কোণঠাসা করে ফেলা হয়। নানা রকমের শর্তের বোঝা চাপিয়ে দেয়া হয়। এর মধ্যে একটা শর্ত ছিল যে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ হিসেবে ফ্রান্স, ইংল্যান্ড ও রাশিয়াকে জার্মানি ১৩০ বিলিয়ন স্বর্ণ প্রদান করবে। তবে এমনিতেই যুদ্ধ করে জার্মানির অর্থনৈতিক অবস্থায় বেহাল দশা হয়েছে, তার উপর পরাজয় বরণ করার পর তো এত পরিমাণ ক্ষতিপূরণ অনেকটা মরার উপর খাড়ার ঘা হয়ে গেছে। ঠিক এসময় জার্মান বিজ্ঞানী ফ্রিৎজ হেবার সাগরের পানি থেকে স্বর্ণ ছেঁকে বের করার পরামর্শ দিলেন। তার ধারণা ছিল যে, সাগরের পানিতে প্রচুর পরিমাণে ম্যাগনেসিয়াম, ক্লোরাইড, সোডিয়াম, পটাসিয়াম রয়েছে, তাই এগুলো প্রক্রিয়াজাতকরে তিনি সোনা ফলাতে পারবেন। আর দেশের পক্ষে ঋণ মেটাতে পারবেন। তিনি নিজে নেতৃত্ব দিলেন এই পরীক্ষামূলক কাজে। তিনি আশা করেছিলেন ১ মেট্রিকটন পানি থেকে তিনি অন্তত ৬৫ মিলিগ্রাম স্বর্ণ নিষ্কাশন করতে পারবেন। কিন্তু দুঃখের কথা হলো, এতে তিনি ব্যর্থ হয়েছিলেন। তাছাড়া এ কাজের ব্যয়বহুলতা সরকারকেও নিরুৎসাহিত করে। ফলে তার এই সোনা ফলানোর চেষ্টাও ব্যর্থ হয়।

সেই প্রাচীনকাল থেকেই সোনা উৎপানের নানা উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা চলছে। তবে কেউই তেমনভাবে সফল হননি। যথারীতি তারা পরিপূর্ণভাবে সফল হতে পারেননি। সোনা উৎপাদনের অক্লান্ত পরিশ্রমের বিনিময়ে খুব একটা সফলতা আসেনি, না প্রাচীনকালের অ্যালকেমিস্টদের, না নিউটন এবং হেবারের।

তারা যদি একটা গোপন খবর জানতে পারতেন, তাহলে সত্যিই হয়ত সোনা ফলাতে পারতেন। এত কষ্ট হয়ত করা লাগতো না। সেই গোপন খবর তাহলে কী ছিল?

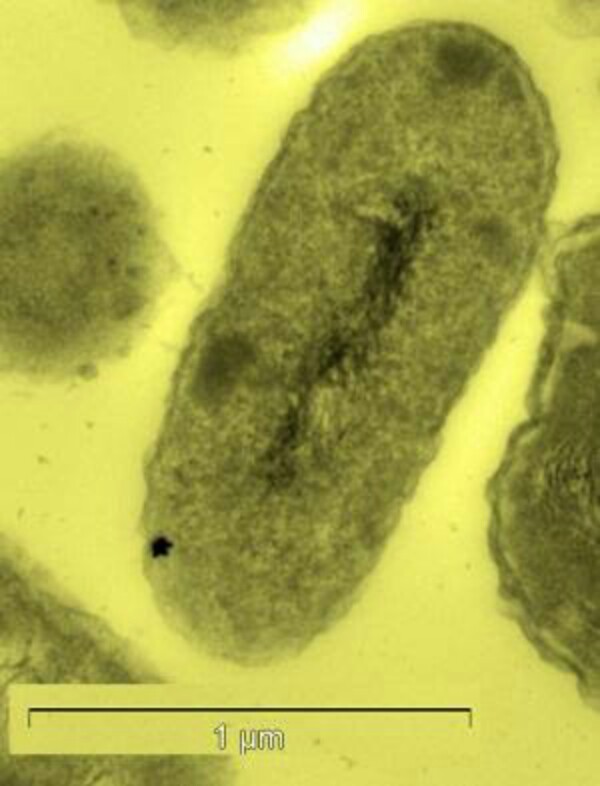

২০০৯ সালে মার্কিন বিজ্ঞানিরা দাবি করেন, এমন এক ধরনের ব্যাকটেরিয়া তারা পেয়েছেন, যারা নাকি বর্জ্যকে সোনায় রূপান্তর করতে পারে। ‘পারে’ কথাটি বলা সমীচীন হবে না, বরং বলা যায় ওটাই ওদের কাজ। বিশেষ জাতের ওই ব্যাকটেরিয়ার বৈজ্ঞানিক নাম ‘কাপরিয়াভিদাস মেটালিডুরানস’ (Cupriavidus metallidurans)।

এই বিশেষ প্রজাতির ব্যাকটেরিয়া নিয়ে গবেষণা চালিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা। তারা গবেষণা করে দেখিয়েছেন যে, এই ব্যাকটেরিয়ারা বিশেষ একধরনের বিষাক্ত তরল খেয়ে বর্জ্য হিসেবে ২৪ ক্যারেট সোনা তৈরি করতে পারে।

গবেষকরা পরীক্ষাগারে এ ব্যাকটেরিয়াকে মাটির মধ্যে জন্ম নেওয়া প্রকৃত প্রদত্ত বিষাক্ত পদার্থের সঙ্গে রাখার পর এক সপ্তাহের মধ্যেই বিষ থেকে সোনা তৈরির নমুনা দেখতে পান। গবেষকরা জানিয়েছে প্রতিকূল বিষাক্ত পরিবেশে ও ‘কাপরিয়াভিদাস মেটালিডুরানস’ প্রজাতির ব্যাকটেরিয়ারা টিকে থাকে। এরা গোল্ড ক্লোরাইড নামক বিষাক্ত তরল থেকে খাঁটি সোনা তৈরি করতে পারে। তবে মাটিতে যখন ওই তরল পদার্থ মিশে থাকে, তখন এর কোনো মূল্য থাকে না। এমনকি তাতে সোনার স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যও বজায় থাকে না। কিন্তু যখন এটি মেটালিডুরানস ব্যাকটেরিয়া দ্বারা প্রক্রিয়াজাত হয়, তখনই তা মূল্যবান ধাতু হয়ে ওঠে।

গবেষক কাজেম কাশেফি ও অ্যাডাম ব্রাউন ব্যাকটেরিয়া থেকে সোনা তৈরির এই প্রক্রিয়া উদ্ভাবন করেছেন। এ ব্যাকটেরিয়া পরীক্ষাগারে এনে তারা ২৪ ক্যারেটের খাঁটি সোনা উৎপাদনে সফল হয়েছেন। গবেষকরা পরীক্ষাগারে কাপরিয়াভিদাস মেটালিডুরানসকে গোল্ড ক্লোরাইডের সাথে রেখে কিছুদিন অপেক্ষা করেন। ব্যাকটেরিয়ারা সেই তরলকে গ্রহণ করে পরবর্তীতে তারা শরীর থেকে যে বর্জ্য নিঃসৃত করে। আর গবেষকরা সেই বর্জ্য থেকে খাঁটি সোনা সংগ্রহ করেন। এ পদ্ধতিকে ‘মাইক্রোবিয়াল অ্যালকেমি’ বলে অভিহিত করেছেন গবেষকরা।

মিশিগান স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের মাইক্রোবায়োলজি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক কাজেম কাশফি এ বিস্ময়কর আবিষ্কার সম্পর্কে বলেন, “আমরা মাইক্রোবিয়াল অ্যালকেমি পদ্ধতি ব্যবহার করে বিষাক্ত পদার্থ সোনায় রূপান্তরের বিষয়টি সুনিপুণভাবে দেখাতে সক্ষম হয়েছি।”

শুধু মেটালিডুরানস ব্যাকটেরিয়াই নয়, আরোও অনেক ব্যাকটেরিয়া আছে যারা আয়ন বা কোন বিষকে সোনায় রুপান্তর করতে পারে। ২০১৩ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি Nature Biology journal এর অনলাইন সংস্করণে এই বিষয়ে গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশ পায়। ওই প্রবন্ধে কানাডার ম্যাকমাস্টারর বিশ্ববিদ্যালয় এবং ওয়েস্টার্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, ‘ডেল্ফশিয়া এসিডোভোরানস’ নামের একধরনের ব্যাকটেরিয়া আছে, যারা আয়নকে সোনায় রূপান্তর করতে পারে। তবে এই পরীক্ষাগুলো পরিবেশের জন্য বিরূপ প্রভাব রাখে, সেজন্য এর পরীক্ষাগারে এর উৎপাদন বিজ্ঞানীদের দ্বিধায় ফেলে। আর এজন্যই হয়ত এটি ব্যাপকভাবে উৎপাদিত হতে দেখা যায় না।