কে বাংলা সাহিত্যকে প্রথম নাটক ও প্রহসনের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন? কে প্রথম বাংলায় চতুর্দশপদী কবিতা রচনা করে বাংলা কবিতার এক নতুন দিগন্তের সূচনা করেছেন? কে চিরাচরিত বাংলা সাহিত্যে নবজাগরণের জনক? এসব প্রশ্নের উত্তরে একজনের নামই আসে- মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত ছিলেন বাংলা সাহিত্যের এক প্রবাদপ্রতিম ব্যক্তিত্ব। তিনি আজও হয়ে আছেন এই সাহিত্যকে আলো করে থাকা এক অনন্য নক্ষত্র। স্রোতের বিপরীতে দাঁড়িয়ে তিনি এ সাহিত্যে এনেছিলেন ভিন্ন চিন্তা, কল্পনা ও সৃষ্টির এক সুবিশাল ঢেউ। অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তন বাংলা কবিতার জগতে চিরকালই এক মাইলফলক হয়ে থাকবে। বাংলায় নাটক ও প্রহসন লেখার সূচনা করে তিনি এই সাহিত্যকে সবসময়ের জন্য তার কাছে ঋণী করে গেছেন। তার লেখনীর দ্বারা সৃষ্ট সেই পথ ধরে পরবর্তীতে বাংলা সাহিত্যে যুক্ত হয়েছে কবর, রক্তাক্ত প্রান্তর ও নেমেসিসের মতো কালজয়ী নাটক, গাভী বৃত্তান্তের মতো প্রহসন।

এই সাহিত্য আজও সমৃদ্ধ হয়ে যাচ্ছে সেই স্রোতে, যে স্রোতের সৃষ্টি করেছিলেন মধুসূদন নিজে। কিন্তু সাহিত্যের এই মহৎ প্রাণের পথচলা মোটেও সহজ ও সুখকর কিছু ছিলো না, বরং তার জীবন কেটেছে মানসিক দ্বন্দ্ব, আপনজনদের প্রত্যাখ্যান আর নিদারুণ দারিদ্র্যকে সঙ্গী করে। ৪৯ বছরের ছোট সেই জীবন ছিলো একদিকে যেমন সৃষ্টিতে পরিপূর্ণ, অন্যদিকে দুঃখ, কষ্ট আর যন্ত্রণার এক অগ্নিপরীক্ষা।

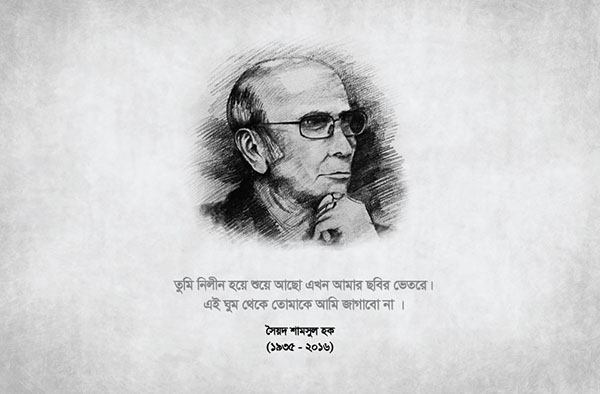

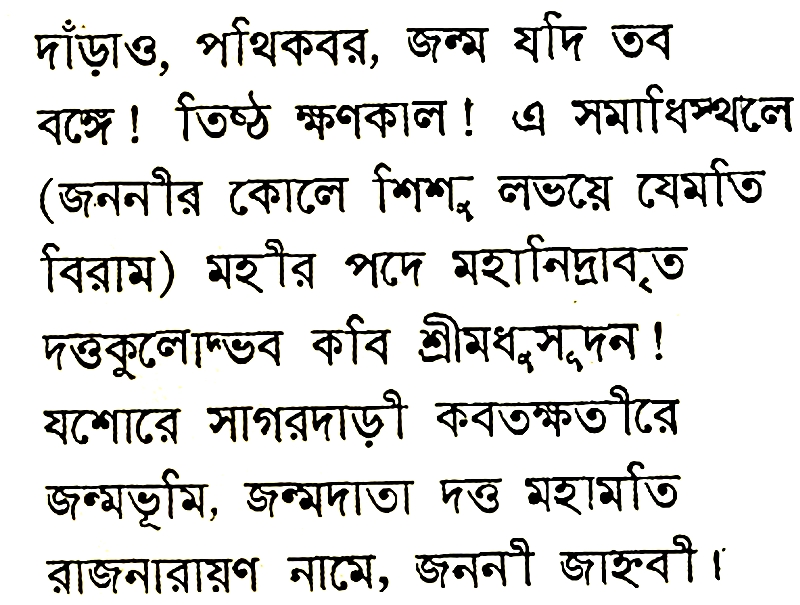

১৮২৪ সালের ২৫ জানুয়ারি যশোরের কেশবপুর উপজেলার সাগরদাঁড়ি গ্রামের সম্ভ্রান্ত কায়স্থ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন মধুসূদন দত্ত। বাবা রাজনারায়ণ দত্ত ছিলেন কলকাতা সদর দেওয়ানি আদালতের খ্যাতনামা উকিল, মা জাহ্নবী দেবী ছিলেন জমিদারকন্যা। এই দম্পতির একমাত্র সন্তান ছিলেন মধু। জন্মের সময় যে সন্তানের জন্মের খুশিতে পিতা প্রজাদের রাজস্ব কমিয়ে দিয়েছিলেন, সেই সন্তানকেই একদিন সেই পিতাই ত্যাজ্য করবেন- সে কথা কি সেদিন বুঝতে পেরেছিলো কেউ?

মায়ের বুক জুড়ে বেড়ে উঠতে থাকেন মধুসূদন। জমিদারকন্যা হওয়ার সুবাদে মায়ের জ্ঞানচর্চার সুযোগ ঘটেছিলো। তাই মায়ের কাছেই হয় মধুসূদনের পড়ালেখার প্রথম পাঠ। মায়ের হাত ধরেই পরিচিত হন নিজ ধর্ম, দেব-দেবী, রামায়ণ, পুরাণ কিংবা মহাভারতের সাথে। কিন্তু গৃহশিক্ষা অচিরেই শেষ হয়ে যায় মধুসূদনের, পরবর্তী শিক্ষা হয় পাশের গ্রামের এক ইমাম সাহেবের কাছে।

ছোটকালেই আরবি, বাংলা ও ফারসি ভাষায় বেশ দক্ষ হয়ে ওঠেন মধু। জ্ঞানলাভ করেন সংস্কৃত ভাষাতেও। এক্ষেত্রে বলে রাখতে হয়, মোট তেরোটি ভাষাতে দক্ষতা অর্জন করেছিলেন তিনি। মাত্র তেরো বছর বয়সে যশোর ছেড়ে কলকাতায় চলে আসতে হয় তাকে, ভর্তি হন স্থানীয় এক স্কুলে। এই স্কুল থেকে পাশ করে তিনি ভর্তি হন হিন্দু কলেজে। এই কলেজে পড়ার সময় তার মনে সাহিত্যের প্রতি গভীর অনুরাগ জন্ম নেয়, হৃদয়ে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে বিদেশ যাওয়া আর বিশ্বকবি হওয়ার অদম্য বাসনা। নিজের পিতৃপুরুষের সনাতন হিন্দু ধর্মের প্রতি কবির মনে একধরনের অবহেলার সঞ্চার হয়, হিন্দুদের অবজ্ঞা করে ‘হিঁদেন’ বলে ডাকতে শুরু করেন তিনি। এই অবজ্ঞা আর অবহেলাই কবিকে মাত্র উনিশ বছর বয়সে সনাতন ধর্ম ত্যাগ করে খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণে উৎসাহী করে তোলে।

১৮৪৩ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি, আগের দিন থেকে মধুসূদন নিরুদ্দেশ। শোনা যাচ্ছে, তিনি নাকি খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করবেন। ঐদিন ওল্ড মিশন চার্চ নামক এক অ্যাংলিক্যান চার্চে মাইকেল খ্রিস্টান ধর্ম ও ‘মাইকেল’ নাম গ্রহণ করেন। কয়েকদিন থেকেই মধুসূদনের ধর্মত্যাগের কথা দেশে রাষ্ট্র হয়ে গেছিলো, তাই উৎসুক জনতার ভিড় ও কোনো উত্তেজনাকর পরিস্থিতি সামাল দিতে আগে থেকেই গির্জার চারদিকে সশস্ত্র পাহারা বসানো হয়েছিলো। মাইকেল মধুসূদন দত্ত নতুন ধর্মে দীক্ষা নেওয়ার পর কয়েকদিন গির্জার মধ্যেই অবস্থান করেন। তবে এই নিজ কূল ও ধর্মত্যাগ তার জন্য সুখকর হয়নি। এর ফলে তিনি হারিয়েছিলেন নিজের আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, এমনকি নিজের বাবা-মাকেও। পিতার ত্যাজ্যপুত্র ঘোষণার কারণে জমিদারী থাকা সত্ত্বেও নিদারুণ অর্থাভাবের মধ্য দিয়ে তার জীবন কাটে, এমনকি কপর্দকহীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন তিনি।

হিন্দুধর্ম ত্যাগ করার পর আর হিন্দু কলেজে পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়া এই মহাকবির জন্য সম্ভব ছিলো না। তিনি শিবপুরের বিশপস কলেজে গিয়ে ভর্তি হন। ধর্মত্যাগের কারণে ত্যাজ্যপুত্র করলেও চার বছর পর্যন্ত রাজনারায়ণ পুত্রের ব্যয়ভার চালিয়ে যান। পড়াশোনা শেষ হলে মধুসূদন চরম অর্থাভাবে পড়ে যান। ভাগ্যান্বেষণের জন্য কয়েকজন বন্ধুর সাথে তিনি মাদ্রাজে পাড়ি জমান। সেখানে গিয়ে অনেক কষ্ট আর চেষ্টার পরে তিনি একটি স্কুলে ইংরেজি শিক্ষকের চাকরি নেন। এখানে থাকা অবস্থাতেই মাত্র ২৫ বছর বয়সে তিনি ‘দ্য ক্যাপটিভ লেডি’ নামক কাব্য রচনা করে ফেলেন।

ইংরেজি সাহিত্যচর্চাতে আগ্রহ দেখালেও সেই সুবিশাল জগতে খুব একটা সুবিধা করতে পারেননি তিনি। ভাগ্যের খোঁজে ছুটে গিয়েছিলেন সুদূর ফ্রান্স পর্যন্ত, কিন্তু নিজ দেশ ও নিজ ভাষার মতো আশ্রয় তাকে কেউ দেয়নি। শেষপর্যন্ত সাহিত্যের অমৃত আস্বাদনের স্বাদ তার পূরণ হয় বাংলা সাহিত্যচর্চার মাধ্যমেই। বাংলা সাহিত্যও যেন ধন্য হয় তাকে পেয়ে। এই মেলবন্ধনে একে একে বাংলা সাহিত্যের খনিতে প্রথমবারের মতো উঠে আসে ‘শর্মিষ্ঠা’, ‘পদ্মাবতী’, ‘কৃষ্ণকুমারী’র মতো নাটক। তিনিই প্রথম বাংলায় লেখেন প্রহসন ‘বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ’ ও ‘একেই কি বলে সভ্যতা’। ‘পদ্মাবতী’ নাটকের মাধ্যমে তিনিই প্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তন করেন। তার কাব্যগ্রন্থের মধ্যে রয়েছে ‘তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য’, ‘মেঘনাদবধ কাব্য’, ‘ব্রজাঙ্গনা কাব্য’ ও ‘চতুর্দশপদী কবিতাবলি’।

ব্যক্তিজীবনে মধুসূদন মাদ্রাজে যাওয়ার পর প্রথমে বিয়ে করেন রেবেকা ম্যাকটিভিস নামের এক যুবতীকে। উভয়ের দাম্পত্যজীবন স্থায়ী হয়েছিলো আট বছর। রেবেকার অসহিষ্ণুতা ও কষ্ট স্বীকারে অনভ্যস্ত জীবন মধুর দারিদ্র্যক্লিষ্ট ও অগোছালো জীবন মেনে নিতে পারেনি। তাদের বিচ্ছেদের পরে কবি বিয়ে করেন সোফিয়া (মতান্তরে হেনরিয়েটা) নামের এক ফরাসি নারীকে। এই বিবাহ তাদের আজীবন স্থায়ী হয়। তাদের ঘর আলো করে এসেছিলো তিন সন্তান- শর্মিষ্ঠা, মিল্টন ও নেপোলিয়ন।

ভাগ্যের খোঁজে নিজের স্ত্রী-সন্তানকে দেশে রেখে কবি ইংল্যান্ডে যান। সেখানে অভাব ও বর্ণবাদের কারণে বেশিদিন টিকতে পারেননি। ১৮৬০ সালে ইংল্যান্ড থেকে চলে যান ফ্রান্সের ভার্সাই নগরীতে, চরম অর্থসংকটের মধ্যেও তিনি সেখানে তার আইনের পড়াশোনা শেষ করতে পেরেছিলেন। তাতে তাকে সাহায্য করা যে একজন মানুষের কথা না বললেই নয়, তিনি হলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। আরো অনেকের পাশাপাশি তিনি বাংলা সাহিত্যের এই কাণ্ডারীকেও দুর্দিনে আপ্রাণ সাহায্য করেছিলেন। সেখান থেকে এসে কলকাতার আদালতে কিছুকাল আইন ব্যবসার চেষ্টা চালালেও সফল হননি।

মধুসূদনের সমস্ত পৈত্রিক সম্পত্তি প্রায় সবই দখল করে নেয় তার আত্মীয়স্বজন। যে আপনজনদের চিরকাল পরম আত্মীয় বলে জেনে এসেছিলেন তিনি, কালের চক্রে তাদেরই পরিবর্তিত রূপ জীবনের চরম বাস্তবতা শিখিয়ে দেয় তাকে। জমিদারের পুত্র হয়েও শেষ জীবনে অসুস্থ স্ত্রীর চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে অসমর্থ হন তিনি। ১৮৭৩ সালে কলকাতার হেনরি রোডের বাড়িতে শয্যাশায়ী স্ত্রীর পাশের কক্ষে নিদারুণ রোগ ভোগ করতে থাকেন তিনি। মৃত্যুর আগে আশ্রয় নিয়েছিলেন অলীপুরের দাতব্য চিকিৎসালয়ে। স্ত্রীর মৃত্যুর তিনদিন পর, ১৮৭৩ সালের ২৯ জুন রবিবার দুপুর দুটোর দিকে অত্যন্ত প্রতিভাধর এই কবির জীবনের কঠোর সংগ্রামের সমাপ্তি ঘটে। নিজের জীবন নিয়ে কবি যথার্থই বলে গিয়েছিলেন-

“আমি এক সকালে উঠে নিজেকে সফল হিসেবে পাইনি, এই কাব্যের সফলতা বহু বছরের কঠিন পরিশ্রমের মাধ্যমেই সম্ভব হয়েছে।”

সত্যিই জীবনের উচ্ছ্বাস, আবেগ, বিশ্বাস, ঠিক বা ভুল সব নিয়েই এক কঠোর সাধনার জীবন ছিলো এই মহাকবির।