পলাশী যুদ্ধের সতের বছর পর বাংলার এক ক্রান্তিকালে লালনের জন্ম। এর মাত্র নয় বছর আগে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভ করেছে। লালনের দীর্ঘ জীবন ব্রিটিশ শাসনের গুরুত্বপূর্ণ সময়কে স্পর্শ করেছে। এই সময়কালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে ভূমি ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে, বাবু সংস্কৃতির জনক ও পৃষ্ঠপোষক নতুন সামন্ত শ্রেণীর উদ্ভব ঘটেছে, ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে একের পর এক বিদ্রোহ হয়েছে- ফরায়েজী আন্দোলন, তিতুমীরের সংগ্রাম, সিপাহী বিদ্রোহ, নীল বিদ্রোহ প্রভৃতি সংগ্রাম উপমহাদেশ দেখেছে।

এই সময়ের মধ্যে হিন্দুমেলা, জাতীয় কংগ্রেস ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের ভেতর দিয়ে বাঙালির জাতীয় চেতনার উন্মেষ ঘটেছে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কলকাতা হিন্দু কলেজ, বেথুন কলেজ, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ, এশিয়াটিক সোসাইটি ইত্যাদি। এছাড়া এ সময়ের মধ্যে বাঙালির সমাজ, সাহিত্য ও ধর্মীয় জীবনে এসেছেন রামমোহন, বিদ্যাসাগর, ডিরোজিও, মধুসূদন, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাধাকান্ত দেব প্রমুখ। প্রকৃতপক্ষে ঊনবিংশ শতাব্দীর নানা কর্মকাণ্ডে বাঙালির জীবন স্পন্দিত। তবে জরুরি বিষয় হলো বাঙালির এই প্রাণস্পন্দন শুধুমাত্র কলকাতাকেন্দ্রিক এবং তা এই মহানগরীর ভেতরই সীমাবদ্ধ ছিল। এর সুফল সমগ্র বঙ্গদেশে ছড়িয়ে পড়তে ঢের সময় লেগেছিল।

বাউলতত্ত্বের পটভূমিকা

কলকাতাকেন্দ্রিক নবজাগরণ সার্বজনীন মানবচেতনাকে অঙ্গীভূত করতে সক্ষম হয়নি। একদিকে বাঙালি মুলসলমানের রক্ষণশীল মনোভাব, আরেকদিকে জাতিগত স্বাতন্ত্র্য চিন্তার পরিপোষক বাঙালি হিন্দুর অবজ্ঞা ও ঔদাসীন্য এই নবজাগৃতিতে মুসলিমদের অংশগ্রহণে অন্তরায় হয়েছিল। এই নবজাগরণ বা রেনেসাঁ হিন্দু-মুসলিম মিলিত প্রয়াসের ফসল নয়, বরং তা উভয়ের মধ্যেকার ভেদনীতি ও বিদ্বেষকে ত্বরান্বিত করেছিল।

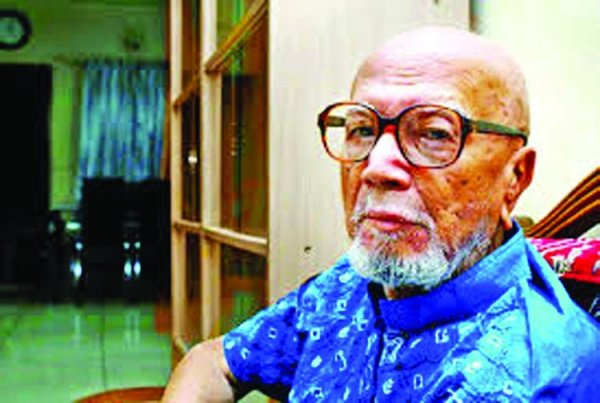

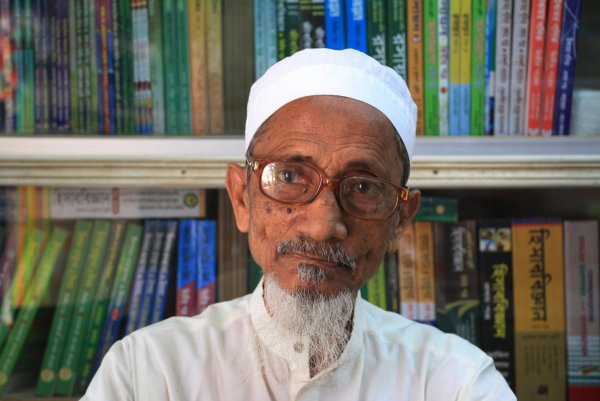

সকল কালেই একদল মানুষ শাস্ত্রাচারের গণ্ডীর বাইরে মানবমুক্তি ও ঈশ্বরলাভের পথ খুঁজেছেন। বিবাদ-বিভেদের পথে না গিয়ে তারা সমন্বয় ও মিলনের অভিনব বাণী প্রচার করেছেন। এমনই একজন হলেন লালন শাহ। মানুষকে সকল কিছুর উপরে স্থান দিয়ে তার দর্শন গঠন ও প্রচার করেছেন তিনি। লালন ছিলেন গ্রামের মানুষ, তার উপর গুহ্য সাধনকর্মে বিশ্বাসী নিরক্ষর বাউল। শিক্ষিত বাঙালির নবজাগৃতিমূলক কর্মকাণ্ডের খবর জানা বা এর সাথে পরিচিত হবার সুযোগ ও প্রয়োজন কোনোটাই তার ছিল না বললেই চলে। তবুও গ্রামীণ জীবনে নিজ সাধনা ও উপলব্ধির মাধ্যমে যে তরঙ্গ তিনি তুলেছিলেন, তা বিস্ময়কর ও অসাধারণ।

বাউলমতের প্রবর্তনের পেছনে ধর্মজিজ্ঞাসা ও আধ্যাত্মজ্ঞান অন্বেষণের পাশাপাশি সামাজিক বৈষম্য, অবিচার, ধর্মীয় সংকীর্ণতা ও জাতিভেদের মতো বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতার অস্তিত্ব ছিল। সামাজিকভাবে বৈষম্যগ্রস্ত ও ধর্মীয় আচার বঞ্চিত মানুষের জন্য একটি শাস্ত্রাচারহীন উদার ধর্মমত বা দর্শনের সন্ধান অতি স্বাভাবিক ছিল। লালনের জীবনের ব্যক্তিগত তিক্ত অভিজ্ঞতাও এ প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য। এক তীর্থযাত্রায় লালন বসন্ত রোগে আক্রান্ত হলে তার সঙ্গীরা পথিমধ্যেই তার সঙ্গ ত্যাগ করে। এক মুসলিম পরিবার তার সেবা-শুশ্রূষা করে সে যাত্রায় মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে নিয়ে আসে। কিন্তু বাড়ি তার আর ফেরা হয়নি। মুসলমানের অন্ন গ্রহণ করার কারণে নিজ গৃহে, হিন্দু সমাজে তার আর জায়গা হয়নি। স্বজন বিচ্ছিন্ন, ভগ্নহৃদয় লালন শেষে সিরাজ সাঁইয়ের সান্নিধ্যে এসে বাউলমতে দীক্ষা নেন।

লালনের মানবধর্ম

লালনের গানে ধর্ম সমন্বয়, আচারসর্বস্ব ধর্মীয় অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধতা, জাতিভেদ ও ছুঁৎমার্গের প্রতি ঘৃণা ও অসাম্প্রদায়িক মনোভাব স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। তার বক্তব্যের সাথে তার আদর্শ ও জীবনাচরণের কোনো অমিল পাওয়া যায়নি। ফোঁটা, তিলক, টিকি-টুপি নিয়ে ধর্মের বাহ্যিক যে আচার, তার প্রতি লালনের কোনো আগ্রহই ছিল না। তিনি স্পষ্টই বলেছেন-

মাটির ঢিবি কাঠের ছবি

ভূত ভাবে সব দেবা-দেবী

ভোলে না সে এসব রূপি

ও যে মানুষ রতন চেনে।।

প্রাণহীন অসার বস্তু, অনৈসর্গিক বা অতিপ্রাকৃত শক্তির তুলনায় মানবীয় কর্ম ও মহিমাকে বড় করে দেখিয়েছেন লালন। তার এই মানব মহিমা কীর্তন সেই যুগে দুর্লভ ছিল। নিচের এই গানটিতে লালন মানববন্দনার যে সুর তুলেছেন তার তুলনা গ্রাম্য সাহিত্যে তো নেই-ই, ভদ্র সাহিত্যেও বিরল-

অনন্তরূপ সৃষ্টি করলেন সাঁই

শুনি- মানবের উত্তম কিছুই নাই।

দেব-দেবতাগণ করে আরাধন

জন্ম নিতে মানবে।।কত ভাগ্যের ফলে না জানি

মন রে পেয়েছো এই মানবতরণী

বেয়ে যাও ত্বরায় সুধারায়

যেন ভারা না ডোবে।।

শ্রেণী-বর্ণবিভক্ত ধর্মীয় আচার-শাসিত সমাজে ছুঁৎমার্গ, অস্পৃশ্যতা ও জাতিভেদ যে প্রবল সামাজিক ও মানবিক সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়ায়, তার বিরুদ্ধে লালন সবসময়ই উচ্চকণ্ঠ ছিলেন। ভেদনীতির বিরুদ্ধে সদর্পে তিনি বলেছেন-

জাত না গেলে পাই না হরি

কি ছার জাতের গৌরব করি

ছুঁসনে বলিয়ে?

লালন কয় জাত হাতে পেলে

পুড়াতাম আগুন দিয়ে।।

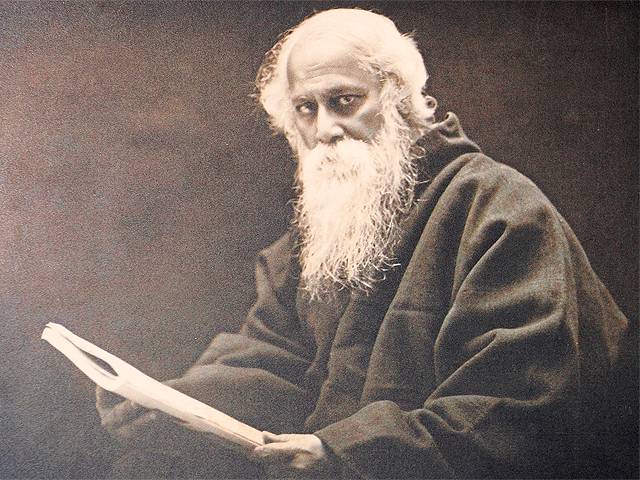

মানুষই ছিল তার মূলতত্ত্ব; image source: pinterest.com

সেই সময় হিন্দু-মুসলিমের সামাজিক বিরোধ তো ছিলই, সাধনার পথে অগ্রসর হয়ে লালন দেখলেন এখানেও রয়েছে ভেদ-বিরোধ। সাধনার রীতিনীতি আর ফলাফল সবই বিভক্ত। বিরক্ত হয়ে লালন উভয় মতকেই খারিজ করে দিয়ে বললেন-

ফকিরি করবি ক্ষ্যাপা কোন রাগে?

আছে হিন্দু-মুসলমান দুই ভাগে।।

থাকে ভেস্তের আশায় মমিনগণ

হিন্দুরা দেয় স্বর্গেতে মন

ভেস্ত-স্বর্গ ফাটক সমান

কার বা তা ভালো লাগে।।

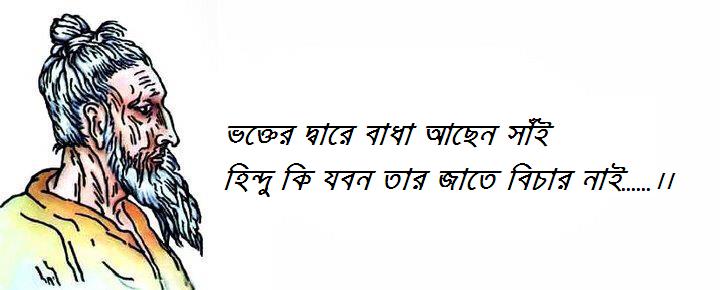

মানবগোষ্ঠী যে এক ও অখণ্ড, তারই আভাস দিয়েছেন লালন এই গানে। লালনের আচার-আচরণ ও কথাবার্তা দেখেশুনে সমকালীন মানুষ ধাঁধাঁয় পড়েছিল তার জাতিত্ব নিয়ে। জাতগর্বী সেই মানুষগুলোর কাছে জাতি পরিচয়ই ছিল মানুষের বড় পরিচয়। লালনও বহুবার নিজের জাত নিয়ে প্রশ্নের মুখে পড়েছেন। সাম্প্রদায়িক জাতিত্বে অবিশ্বাসী লালন পাল্টা প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়েছেন-

কেউ মালা কেউ তসবি গলায়

তাইতে কি জাত ভিন্ন বলায়

যাওয়া কিম্বা আসার বেলায়

জাতের চিহ্ন রয় কাররে।।

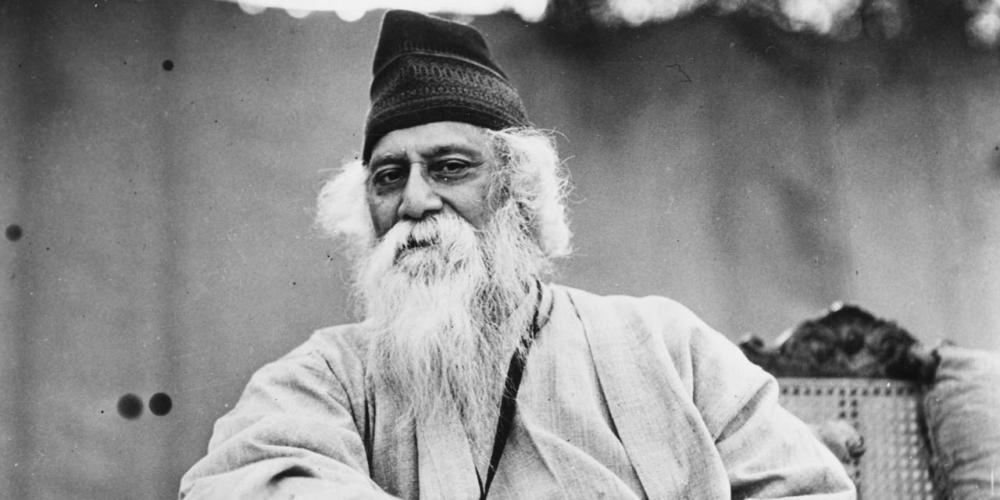

রবীন্দ্রনাথের উপর লালনের প্রভাব

বাউল দর্শন ও সঙ্গীত বাংলার অনেক কৃতী মানুষদেরই আকৃষ্ট করেছে। তবে রবীন্দ্রনাথ বাউলদর্শনের উঠোনে বিচরণ করেননি শুধু, এর অন্তঃপুরে প্রবেশ করেছেন। বাউল সংস্কৃতির প্রতি তার আন্তরিক অনুরাগের কথা বিভিন্ন সূত্রে নানাভাবে উচ্চারিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের গল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ, কবিতায় বাউলের প্রসঙ্গ ও বাউল দর্শন নানাভাবে এসেছে। যেমন তার ‘অভিসার’ কবিতাটির কথাই ধরা যায়। “আজি রজনীতে হয়েছে সময়, এসেছি বাসবদত্তা!”– প্রাণের গভীরে গিয়ে আঘাত করে সে কবিতার মর্মবাণী। আবার তার আত্মজৈবনিক কবিতাতেও বাউলচেতনার সাথে একাত্মতার পরিচয় ঘোষিত হয়েছে-

তরুণ যৌবনের বাউল

সুর বেঁধে নিল আপন একতারাতে

ডেকে বেড়ালে

নিরুদ্দেশ মনের মানুষকে

অনির্দেশ্য বেদনার খেপা সুরে।(পঁচিশে বৈশাখ)

লালনের ‘মনের মানুষ’কে রবীন্দ্রনাথ নিজেও খুঁজেছেন তার নিজের মনোভূবনে। ক্রমশ তিনি রূপান্তরিত হয়েছেন ‘রবীন্দ্রবাউলে’। বাউল গানের সুর, বাণী ও তত্ত্বকথা তাকে যেমন আকৃষ্ট করেছে, তেমনি তিনি প্রভাবিত হয়েছেন বাউলের বেশভূষায়। বাউলের আলখাল্লা রবীন্দ্রনাথের প্রতীক হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রমানসে বাউল প্রভাবের মূলে রয়েছে তার ব্যক্তিগত লালনচর্চা ও লালন শিষ্য সম্প্রদায়ের সাহচর্য।

জমিদারী পরিচালনার সূত্রে শিলাইদহ এসে রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন বাউল-ফকির ও বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীর সংস্পর্শে আসেন। এখানেই বাউলতত্ত্বের সঙ্গে তার অন্তরঙ্গ পরিচয় ঘটে। তিনি লিখেছেন-

কতদিন দেখেছি ওদের সাধককে

একলা প্রভাতের রৌদ্রে সেই পদ্মানদীর ধারে,

যে নদীর নেই কোনো দ্বিধা পাকা দেউলের পুরাতন ভিত ভেঙ্গে ফেলতে।

দেখেছি একতারা হাতে চলেছে গানের ধারা বেয়ে

মনের মানুষকে সন্ধান করবার গভীর নির্জন পথে।

রবীন্দ্রনাথ প্রথম লালনের গানের উল্লেখ করেন প্রবাসী পত্রিকার ভাদ্র-১৩১৪ সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত তার গোরা উপন্যাসে-

আলখাল্লা পরা এক বাউল নিকটে দোকানের সামনে দাঁড়াইয়া গান গাহিতে লাগিল:

খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কেমনে আসে যায়

ধরতে পারলে মনোবেড়ি দিতাম পাখির পায়।

একই গানের উদ্ধৃতি মেলে রবীন্দ্রনাথের ‘জীবনস্মৃতি’ গ্রন্থের ‘গান সম্বন্ধে প্রবন্ধ’ অধ্যায়ে। উপরের দু’টি পঙক্তিই উদ্ধৃত করে তিনি বলেছেন-

“দেখিলাম, বাউলের গানেও ঠিক ঐ একই কথা বলিতেছে। মাঝে মাঝে বন্ধ খাঁচার মধ্যে আসিয়া অচিন পাখি বন্ধনহীন অচেনার কথা বলিয়া যায়; মন তাহাকে চিরন্তন করিয়া ধরিয়া রাখিতে চায়, কিন্তু পারে না। এই অচিন পাখির যাওয়া আসার খবর গানের সুর ছাড়া আর কে দিতে পারে!”

১৯২৫ সালে ভারতীয় দর্শন মহাসভার অধিবেশনে ‘The Philosophy of Our People’ শীর্ষক ভাষণে লালনের ‘অচিন পাখি’ গানটির উল্লেখ করে রবীন্দ্রনাথ লালন ও শেলীর মধ্যে তুলনা করতে প্রবৃত্ত হয়েছেন। তিনি বলেছেন-

“…only Shelley’s utterance is for the cultural few, while the Baul Song is for the tillers of the soil, for the simple folk of our village households, who are never bored by the mystic transcendentalism.”

“এমন মানব জনম আর কি হবে

ও মন যা কর তা ত্বরায় কর এই ভবে।”

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠিত ‘ছন্দের প্রকৃতি’ শীর্ষক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লালনের উক্ত পঙ্কতিমালা উল্লেখ করে এর সমালোচনায় বলেন-

“এই ছন্দের ভঙ্গি একঘেয়ে নয়। ছোটবড় নানা ভাগে এঁকেবেঁকে চলেছে। সাধুপ্রসাধনে মেজেঘষে এর শোভা বাড়ানো চলে, আশা করি এমন কথা বলবার সাহস হবে না কারো।”

লালনের সাথে রবীন্দ্রনাথের দেখা হয়েছিল কি না, সে বিষয়ে সংশয় রয়েছে। নিশ্চিত কোনো খবর এ বিষয়ে পাওয়া যায় না। তবে লালনের শিষ্যদের অনেকের সঙ্গে যে রবীন্দ্রনাথের অনেকবার দেখা ও কথা হয়েছে, সে বিষয়ে অনেক ঐতিহাসিক দলিল রয়েছে। শিলাইদহে অবস্থানকালে তিনি লালনের গান সংগ্রহের উদ্যোগ নেন। জানা যায়, ছেউড়িয়ার আখড়া থেকে লালনের গানের খাতা আনিয়ে ঠাকুর এস্টেটের কর্মচারী বামাচরণ ভট্টাচার্যকে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ ২৯৮টি গান নকল করিয়ে নেন। এই খাতা সম্পর্কে সনৎকুমার মিত্র বলেছেন-

“…রবীন্দ্র ভবনের খাতা দুটিই ছেউড়িয়ার আশ্রমের আসল খাতা এবং যেভাবেই হোক তা রবিবাবুর হাতে পৌঁছানোর পর আর আখড়ায় ফিরে আসেনি।”

লালনগীতির সংগ্রাহক মতিলাল দাশকে লালন শিষ্য ভোলাই শাহ বলেছিলেন-

“দেখুন, রবিঠাকুর আমার গুরুর গান খুব ভালোবাসিতেন, আমাদের খাতা তিনি নিয়া গিয়াছেন, সে খাতা আর পাই নাই, কলিকাতা ও বোলপুরে চিঠি দিয়াও কোনো উত্তর পাই নাই।”

কবিগুরুর জগতে লালন যে কতটা প্রভাব বিস্তার করেছিলেন, তা বুঝতে এর বেশি জানার প্রয়োজন পড়ে না।

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন শক্তিমান, সচেতন ও অসামান্য এক শিল্পীপুরুষ। তাই তিনি লালনের বাণী ও সুরকে ভেঙে আপন মাধুরী দিয়ে নতুনভাবে নির্মাণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের মরমী মানসে লালন ছিলেন প্রেরণার এক স্বতঃস্ফূর্ত উৎস। রবীন্দ্রনাথ নিরক্ষর হলে হয়তো লালন ফকিরের মতো মরমী কবি হতেন, আর লালন শিক্ষিত হলে হয়তো হতেন রবীন্দ্রনাথের মতো বিদগ্ধ কবি। রবীন্দ্রমানসে লালনের প্রভাব পর্যবেক্ষণ করে কালজয়ী এই দুই গীতি প্রতিভা সম্পর্কে এমনটা বলাই যায়।