ধরে নিন, আপনার এক কৃষক বন্ধুর একখণ্ড জমি আছে। সে আপনাকে বলল- সে তার জমিতে চাষের জন্য কিছুই করবে না, কিন্তু ফসল আপনা-আপনিই উঠবে। আপনি নিশ্চিত তাকে হয় পাগল ভাববেন, নয়তো ভাববেন ফাঁকিবাজ। অলস বলেও গালমন্দও করতে পারেন তাকে। কিন্তু, এমনই এক অলস কৃষক তার অলসতার দর্শন দিয়ে কৃষিতে এনেছিলেন বিরাট বিপ্লব। বৈশ্বিক কৃষির ইতিহাসের প্রবাদপুরুষদের একজন ভাবা হয় যাকে। তিনি এক জাপানি কৃষক, দার্শনিক মাসানুবো ফুকোওকা।

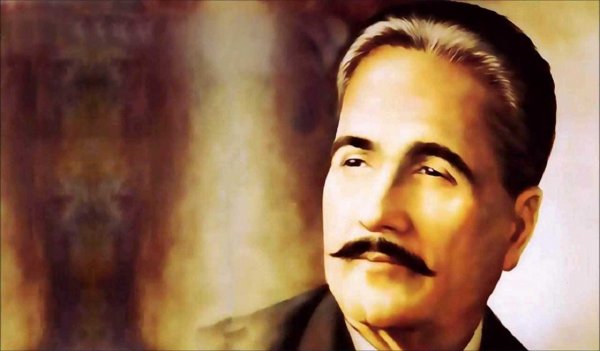

জাপানের মাতসুয়ামা শহর থেকে ষোল মাইল পশ্চিমে শিকোকু দ্বীপের ছোটখাট ইয়ো শহরে ১৯১৩ সালের ২ ফেব্রুয়ারি তার জন্ম। মোটামুটি বনেদি পরিবারেই বলা চলে। পিতা ছিলেন সেই শহরেরই মেয়র। জমিজমার পরিমাণও তাদের খুব কম ছিল না। সেই জমিতে মাসানুবোর বাবা কামেইচি ফুকোওকা ছোট প্রজাতির কমলালেবুর চাষ করতেন। কামেইচি অল্পবিস্তর পড়াশোনা জানতেন, ক্লাস এইট পর্যন্ত পড়েছিলেন। মাসানুবোর মা-ও ছিলেন শিক্ষিত। সে শিক্ষা তারা পরিবারের আত্মিক বিকাশে ব্যয়ের চিন্তা করতেন। বেশ স্বচ্ছল হওয়া সত্ত্বেও ছেলেমেয়েদের মাঝে কখনও বিলাসের ছোঁয়া তারা লাগতে দেননি।

মাসানুবোর প্রাথমিক শিক্ষাটা হয় তার নিজ শহরেই। তবে হাইস্কুলে তিনি পড়তে যেতেন মাতসুয়ামায়। সাইকেলে চড়ে ট্রেন স্টেশন, সেখান থেকে ট্রেনে করে মাতসুয়ামা শহরের স্টেশন আর তারপর বাকিটা পথ হেঁটে। ছাত্র হিসেবে মাসানুবো ছিলেন একেবারেই মাঝারি মানের, অমনোযোগী। ক্লাস লেকচারে মন নেই। মন লেগেছিল শুধু সাহিত্যের ক্লাসে। সাহিত্যের শিক্ষক বলতেন, “এমন পাঁচটা বন্ধু বাছাই করো, যারা তোমার মৃত্যুতে গভীর দুঃখ পাবে।” এসব দর্শনই তাকে মুগ্ধ করত, ভাবাতো।

হাইস্কুল শেষে মাসানুবোর বাবা তাকে পাঠালেন জিফু কৃষি কলেজে, কৃষিকাজ নিয়ে অধিকতর পড়াশোনার জন্য। নিজেদের খামার সামলাতে যখন হবেই, এটাই খুব স্বাভাবিক ছিল। সেখানে গিয়েও মাসানুবোর হাল পাল্টালো না। পড়াশোনায় সমানভাবে অমনোযোগী। সারাদিন ঘোড়ার পিঠে চড়ে তিনি এদিক-সেদিক ঘুরে বেড়ান। ১৯৩২ সালে জাপান যখম মাঞ্চুরিয়া দখল করল, তখন তিনি মিলিটারি ট্রেনিংও নিলেন।

পরবর্তীতে জিফু কলেজে তিনি গাছের রোগতত্ত্বে বিশেষায়িত ডিগ্রি নিলেন। চাকরির বাজারে তখন আকাল। তার প্রফেসর মাকোতো হিউরা তাকে পরামর্শ দিলেন গবেষণা চালিয়ে যাওয়ার। তার জন্য তিনি ওকায়ামা কৃষি গবেষণা কেন্দ্রে ব্যবস্থাও করে দিলেন। এই হিউরাই পরে মাসানুবোকে প্ল্যান্ট ইনস্পেকশন অফিসার হিসেবে ইয়োকোহামা কাস্টমসে একটি চাকরি জোগাড় করে দেন।

এই চাকরি করার সময়টাতে মাসানুবো প্রকৃতিকে নিবিড়ভাবে আবিষ্কার করেন। প্রতিদিন পাহাড়ের ওপরের ল্যাবরেটরি থেকে শহরটাকে পাখির চোখ করে দেখতেন। রোগবালাই নিয়ে যেসব ফল তার কাছে আসত, সেসব পরীক্ষা করতেন আর মাইক্রোস্কোপের নিচে প্রকৃতির সূক্ষ্ম কারুকাজ দেখতেন। এসব করতে করতেই তার চাকরির তিন বছরের মাথায় বাঁধিয়ে বসলেন ভয়াবহ নিউমোনিয়া। একদম যমে-মানুষে টানাটানি অবস্থা। তার চিকিৎসার অংশ হিসেবেই তাকে রাখা হলো এক নিরানন্দ শীতল ঘরে। বন্ধুবান্ধবদের সংস্পর্শ তো জুটলই না, এমনকি ঘরের অবস্থা দেখে নার্সরাও পালালো। জীবনের শঙ্কা নিয়ে মাসানুবো পড়ে রইলেন- অসুস্থ, অসহায়, একা। তখন তার মাত্র পঁচিশ বছর বয়স।

বেশ কিছুদিনের মাথায় মাসানুবো সেরে উঠলেন ঠিকই, কিন্তু তার মনে তখনও এক বিরাট ক্ষত। প্রতিমুহূর্তেই তিনি ভাবছেন এই অর্থহীন জীবনের কথা। ভাবছেন মানুষের সকল চেষ্টার কথা, যার কোনো মানে নেই। একদিন সন্ধ্যায় অফিস থেকে বাড়িতে ফেরার পথে এক পাহাড়ের খাদে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলেন- এখান থেকে লাফিয়ে পড়লে কী হবে, বেঁচে থেকেই বা কী লাভ? এতসব চিন্তার মাঝে সেখানেই ঘুমিয়ে পড়েন। হিরণ পাখির ডাকে জেগে উঠে এক ধূসর সকালে তার আশ্চর্য বোধোদয় হলো যে- এই পৃথিবীতে আসলে কিছুই নেই। জীবন নিয়ে চিন্তারও কিছু নেই। যা আছে তার সবটাই প্রকৃতি এবং সেটা তার নিজস্ব গতিতে চলবে। তাকে দুমড়ে মুচড়ে আকার দেয়ারও কিছু নেই।

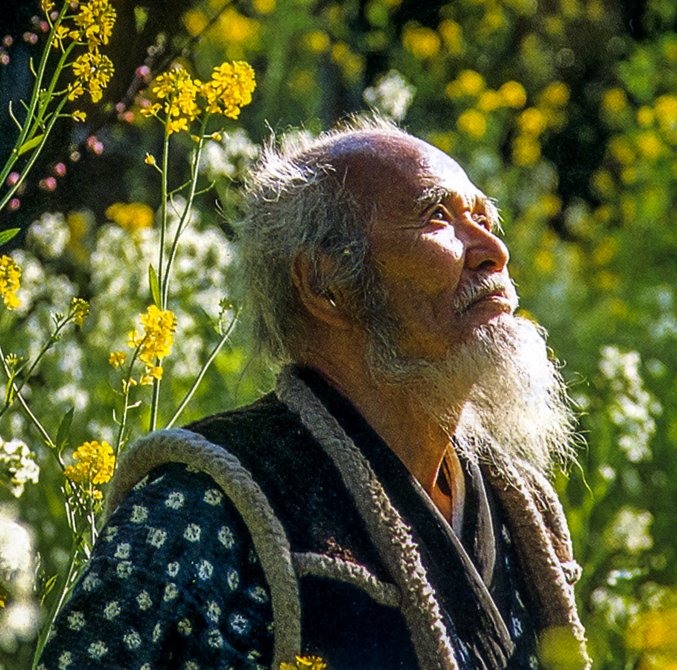

তার পরদিনই তিনি চাকরি ছাড়লেন এবং উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘোরাফেরা শুরু করলেন। কখনো সাগরে যান তো কখনো পাহাড়ে। টোকিও, ওসাকা, কোবে, কিয়োটো শহরের পথে-প্রান্তরে ঘুরে বেড়ালেন। গেলেন দক্ষিণের এক দ্বীপ কিয়ুশুতেও। সেখানেই রইলেন কয়েক মাস। লোকজনের সাথে মিশলেন, তাদের বোঝানোর চেষ্টা করলেন- ‘জগতের সবই অর্থহীন’। লোকে যা ভাবার তাই ভাবল- নতুন পাগলের উদ্ভব হয়েছে শহরে। অবশেষে উদ্দেশ্যহীন যাত্রা সাঙ্গ করে তিনি ফিরলেন তার নিজের বাড়িতে, ইয়ো শহরে। সেখানে নিজেদের পাহাড়ে একটা কুঁড়েঘর করে থাকতে শুরু করলেন এবং সেটাই করতে থাকলেন যেটা সবাইকে বলে বেড়াচ্ছিলেন, অলস জীবনযাপন।

কিছু না করলেও ফুকোওকা প্রকৃতির খামখেয়াল লক্ষ্য করতেন। তার বাড়ির পাশে যেসব ফলের ক্ষেত পরিত্যক্ত হয়ে উঠছিল, আগাছার জন্মে, পোকামাকড়ের আক্রমণে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছিল- তিনি সেগুলোকে ওভাবেই ফেলে রাখলেন। তার যুক্তি ছিল- ‘আপনি প্রকৃতির গতিপথ কখনো বদলাতে পারবেন না। সুতরাং, চেষ্টারও দরকার নেই।’ এবং কিছুদিন পরেই সেসব ক্ষেতে নতুন গাছের চারা গজাতে শুরু করল, গাছে ফল আসা শুরু করল।

মাসানুবোর এই অলস জীবন বেশিদিন স্থায়ী হলো না। একে তো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানের নাজুক অবস্থার কারণে তখন দেশজুড়ে তুমুল তোলপাড়, আর তার উপর শহরের মেয়রের ছেলে এভাবে পাহাড়ে ঘাপটি মেরে আছে, কিছু করছে না- এই বিষয়টি তার সামাজিক মর্যাদাসম্পন্ন বাবার মোটেও পছন্দ হচ্ছিল না। আবার তখনই তিনি একটি চাকরির প্রস্তাব পেলেন, কোচি কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের কীটপতঙ্গ এবং রোগ নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরে। পিতার বাধ্য সন্তানের মতো প্রস্তাবটি গ্রহণ করলেন এবং পরবর্তী পাঁচ বছর সেখানেই কাটালেন।

কোচিতে তার মূল কাজটি ছিল, নতুন প্রযুক্তির সাহায্যে যুদ্ধকালীন খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি কীভাবে করা যায়- সেটি নিয়ে গবেষণা করা। এ নিয়ে তিনি গবেষণা চালালেন, স্থানীয় পত্রপত্রিকায় কলামও লিখলেন। পাশাপাশি তিনি আরেকটি কাজও করলেন। তিনি দুটো জমিতে দুই ধরনের চাষের পদ্ধতি অনুসরণ করে একটি গবেষণা করলেন। একটিতে সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক উপায়ে, আগাছা দমন করে, কীটনাশক ছিটিয়ে, লাঙল চালিয়ে ফসল ফলালেন। অন্যটিতে তার কিছুই করলেন না। শুধু বীজ ছিটিয়ে দিলেন আর আপনাআপনি ফসল ফলতে দিলেন। ফলাফল হিসেবে তিনি দেখলেন- দুটোতেই প্রায় একই পরিমাণ ফসল হয়েছে। বৈজ্ঞানিক উপায়ে কিছুটা ফসল বেশি ফললেও উৎপাদন খরচের সাথে সেটির ফলাফল কাটাকাটি হয়ে যায়। এখান থেকে তিনি এই সিদ্ধান্তে আসলেন যে, কিছু না করাটাই আসলে সর্বোত্তম কৃষি পদ্ধতি। এই মাটি, এই প্রকৃতির উপরে জোর খাটালে বরং তার উর্বরতা কমে যেতে পারে। তার এই ধারণা, এই দর্শনের একটি বৈজ্ঞানিক ভিত্তিও তিনি এই গবেষণা থেকে পেয়ে গেলেন।

যুদ্ধ শেষে পরাজিত জাপানে একপ্রকার বিপর্যয়ই নেমে আসে। অনেক কৃষক তাদের জমি হারালেন। মাসানুবোর বাবার মালিকানাধীন জমির আট ভাগের পাঁচ ভাগ ধানের জমি তিনি হারিয়ে ফেললেন, কিছু দানও করে দিলেন। তবে তাদের পাহাড়ি ফলের বাগানটা অক্ষত ছিল। মাসানুবো সেখানেই পুনরায় চালু করলেন তার কৃষিকাজ।

মাসানুবো শিখেছিলেন যে, একবার যে জমিতে লাঙল চালানো হয়েছে বা হালচাষ হয়েছে সে জমি আর প্রাকৃতিক নেই। আবার যেসব বাগানে এতদিন ধরে একটি প্রথাগত চাষবাস করা হয়েছে, সেটিতে হুট করে সব বন্ধ করে দিলেও খুব একটা সুবিধা হবে না। তখন তিনি বুঝলেন এই অলস কৃষিকাজের (Do Nothing Agriculture) জন্য আগে একটা সুবিধাজনক পরিবেশ তাকে সৃষ্টি করতে হবে। তার এই কৃষি দর্শনের কয়েকটি মূলকথা ছিল-

- প্রথমত, এই পৃথিবী নিজেই নিজেকে চাষ করে। বৃক্ষ বা চারাগাছের শিকড়, পোকামাকড়, আর ক্ষুদ্র ব্যাকটেরিয়ারা যেটি করতে পারে, মানুষের দ্বারা সেটি সম্ভব নয়। আর, লাঙল চালালে মাটির উর্বরতা কমে যায়।

- দ্বিতীয়ত, রাসায়নিক সার জমির উর্বরতা কমিয়ে ফেলে। এমনকি হাস-মুরগীর বিষ্ঠা বা কম্পোস্ট সারও খুব একটা প্রভাব ফেলতে পারে না।

- তৃতীয়ত, আগাছা পুরোপুরি কেটে ফেলার কোনো দরকার নেই। তার চেয়ে খড় বিছিয়ে দিলে আগাছা মাড়িয়ে নতুন চারাগাছ উঠবে।

- চতুর্থত, কীটপতঙ্গ ফসলের ক্ষতি করলেও কীটনাশক ছেটানোর কোনো প্রয়োজন নেই। কীটনাশক স্বল্প সময়ের জন্য উপযোগী হলেও সেটা আপাতদৃষ্টিতে জমির ক্ষতিই করে।

মোদ্দাকথা, তার কৃষির মূলকথা হলো- কিছুই কোরো না। ‘লাঙল নয়, কীটনাশক নয়, সার নয়, সেচ নয়, আগাছা কাটা নয়’। যা হবার এমনিতেই হবে। এজন্যই এই পদ্ধতির নাম ‘ডু নাথিং এগ্রিকালচার।

এই পদ্ধতিতে তিনি ফলের বাগানে ফলের বীজ ছড়িয়ে দিয়ে সাফল্য পেলেন। এই বীজ ছড়ানোর বেলায়ও তার অভিনব পদ্ধতি আর অভিনব এক দর্শন ছিল। তিনি ফলের বীজের সাথে কাদামাটি আর ওষধি বীজ মিশিয়ে ছোট ছোট বল বানাতেন। এরপর সেসব ক্ষেতের মাঝে ইতিউতি ছড়িয়ে দিতেন। একই ক্ষেতে বিভিন্ন বীজ ছড়াতেন। বৃষ্টির পরে সেখান থেকে ফল আসত। বিভিন্ন রকমের বীজ ছড়ানোর ব্যাপারে তার বক্তব্য ছিল- “আপনি ঠিক করে দিতে পারেন না এই মাটিতে কোন ফল ফলবে ৷ তাই আমি বিভিন্ন রকম ফলের বীজ ছড়াই। প্রকৃতিই ঠিক করবে এই মাটিতে কী ফলবে। সে ফসলের ফলাফলে আমাকে জানান দেয় এই মাটির জন্য কোনটি উত্তম হবে।”

এরপর তিনি ধান আর গমের জমিতেও একই পদ্ধতিতে চাষ করতে লাগলেন। জমিতে আগাছা হলে সেটি কাটতেন না। বরং তার উপর খড় বিছিয়ে দিতেন। সেখান থেকেই নতুন ধান গজাতো। আবার ধান পাকা শুরু করলে তিনি গমের বীজ ছিটিয়ে দিতেন। ধান কাটার সময় হয়ে আসলে ধান কাটতে কাটতেই আবার গমের ফসল উঠে যেত। এভাবে সারাবছরই যে জমিতে চাষ করা সম্ভব- তা করে দেখিয়েছিলেন তিনি। ফুকোওকা মানতেন যে তার এই পদ্ধতি সময়সাপেক্ষ। অনেকসময় একটি জমিকে পরিবেশের উপযোগী করতে করতে পাঁচ থেকে দশ বছরও লেগে যেতে পারে। কিন্তু এই পদ্ধতিতে যে গাছ হয়, তা দীর্ঘকাল বেঁচে থাকে।

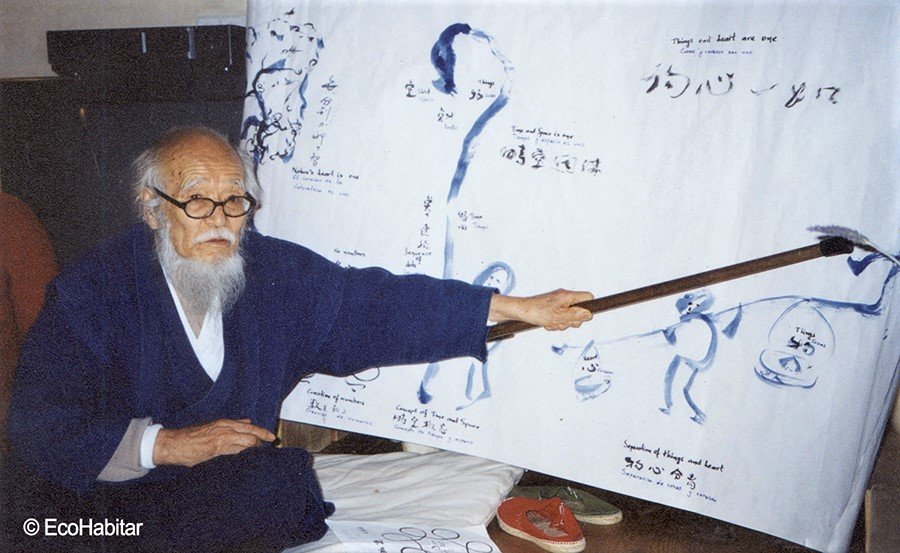

তার কৃষির এসব পদ্ধতি আর দর্শন নিয়ে ১৯৭৫ সালে মাসানুবো ফুকোওকা লিখলেন তার বিখ্যাত বই- One Straw Revolution। একখণ্ড প্রাকৃতিক খড়ের যে কী ক্ষমতা, কী বিপ্লব যে এটি ঘটাতে পারে- সেই চিন্তা থেকেই হয়তো এই নামকরণ। ১৯৭৮ সালে এই বইয়ের ইংরেজি অনুবাদ বের হয়। মাসানুবোর এই পদ্ধতি ধীরে ধীরে সবার নজরে আসতে থাকে। বিশেষত জাপানে তার এই পদ্ধতির ব্যাপক প্রভাব পড়েছিল। দূর-দূরান্ত হতে তার কাছে লোকজন আসত এই কৃষির আদ্যোপান্ত জানতে। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ও তাকে বিভিন্ন সেমিনারে আমন্ত্রণ জানাতে শুরু করে। এরপর দীর্ঘসময় তিনি পৃথিবীর এমাথা থেকে ওমাথায় ছুটেছেন। মানুষকে প্রকৃতির কথা, কৃষির কথা, তার দর্শনের কথা বলেছেন।

সুদূর আমেরিকায়, ইউরোপে, আফ্রিকার সোমালিয়া এবং ইথিওপিয়ায়, থাইল্যান্ডে, ফিলিপাইনে এমনকি আমাদের পাশের কলকাতাতেও, কোথায় যাননি এই লোক! যেখানেই যেতেন, হাতে থাকত একখণ্ড খড়। মশালের মতো উঁচিয়ে ধরতেন সে খড়, মশালের মতোই তার হাতে জ্বলজ্বল করত। সেই খড়ের শক্তিই বোঝাতেন তিনি মানুষকে। মাসানুবো ফুকুওকা পরবর্তীতে মরুভূমিতে ফসল ফলানো নিয়েও কিছু কাজ করেছিলেন। তার বিশ্বাস ছিল, প্রকৃতির সাথে নিবিড় সংযোগ ঘটানো গেলে সেটিও অসম্ভব কিছু নয়। এ নিয়ে তিনি পরে ‘Sowing Seeds in The Desert’ নামে একটি বইও লিখেছিলেন। সেসব নিয়ে অবশ্য বিতর্কও কম হয়নি। ১৯৮৮ সালে তিনি মানবসেবায় অবদানের জন্য র্যামন ম্যাগসাইসাই পুরষ্কারে ভূষিত হন।

২০০৬ সালের পর থেকেই মাসানুবো ফুকোওকা অসুস্থ হয়ে পড়েন। দীর্ঘদিন অসুস্থ থাকার পর ২০০৮ সালে প্রকৃতির মধ্যেই চিরতরে মিশে যান এই দার্শনিক কৃষক। বর্তমানে তার শিকোকু দ্বীপের খামার দেখাশোনা করেন তার সন্তানেরা। সেই খামার এখনও তার গড়ে দেওয়া প্রাকৃতিক নিয়মেই চলছে।

ফুকোওকার কৃষক পরিচয় ছাপিয়ে তার দার্শনিক পরিচয়টাই বড় হয়ে ওঠে ইতিহাসের বিচারে। তিনি তার সাক্ষাৎকারগুলোতে বলেছেন,

জীবনের লক্ষ্যই হলো আরাম করা, একটা লম্বা ঘুম কীভাবে দেওয়া যায় সেটাই চিন্তা করা। আমি কোনটা কীভাবে করব সেটা ভাবার চেয়ে কীভাবে করব না সেটা ভাবাটাই জরুরি। আমি ভাবি, মানুষের বুদ্ধিমত্তার তেমন কোনো মূল্য নেই। তার চেয়ে আমি কীভাবে আরাম করব আর ঘুমাবো, সেটাই আমার কাছে অধিক মূল্যবান। সৃষ্টির শুরু থেকেই এই প্রকৃতি আমাদের খাদ্যের যোগান দিয়ে যাচ্ছে, ভবিষ্যতেও যাবে। যখন আপনি মানুষের বুদ্ধিমত্তা, বিজ্ঞান আর সভ্যতাকে প্রত্যাখান করবেন, যেটা বাকি থাকবে সেটাই হচ্ছে প্রাকৃতিক কৃষি।

কফিল আহমেদের গানে মাসানুবো ফুকোওকা

ফুকোওকা বিশ্বাস করতেন- প্রাকৃতিক কৃষিকাজ আসলে শুধু কৃষির জন্যই নয়, মানুষের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্যও জরুরি। তার বইতে তিনি বোঝানোর চেষ্টা করেছেন যে, মানুষ কৃষির মাধ্যমে প্রকৃতিকে কুক্ষিগত করার যে চেষ্টা করছে তা একদিন বুমেরাং হয়ে ফিরবে। এই কীটনাশকের ব্যবহার, রাসায়নিকের ব্যবহার হয়তো সাময়িক উৎপাদন বাড়াবে কিন্তু বৃহৎ পরিসরে ভাবতে গেলে এসবই পরিবেশের ক্ষতি করবে, জমির উর্বরতা কমাবে, জলাশয়গুলোকে বিষাক্ত করে তুলবে। তার লেখায় তিনি এই আবেদনই মানুষের কাছে করে গেছেন- মানুষ যাতে প্রকৃতির সাথে তার সম্পর্কটাকে আরেকটু নিবিড়ভাবে মূল্যায়ন করে। সে যেন প্রকৃতিকে কিছুটা নিস্তার দেয়।