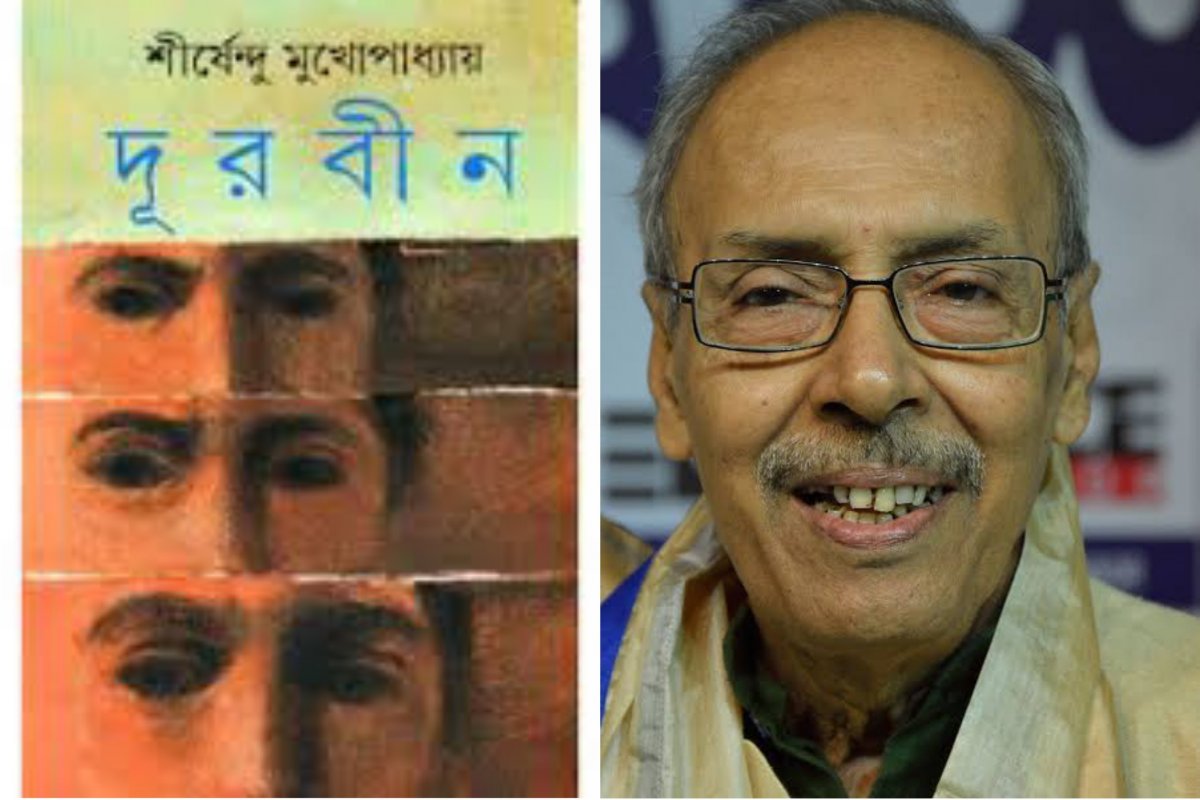

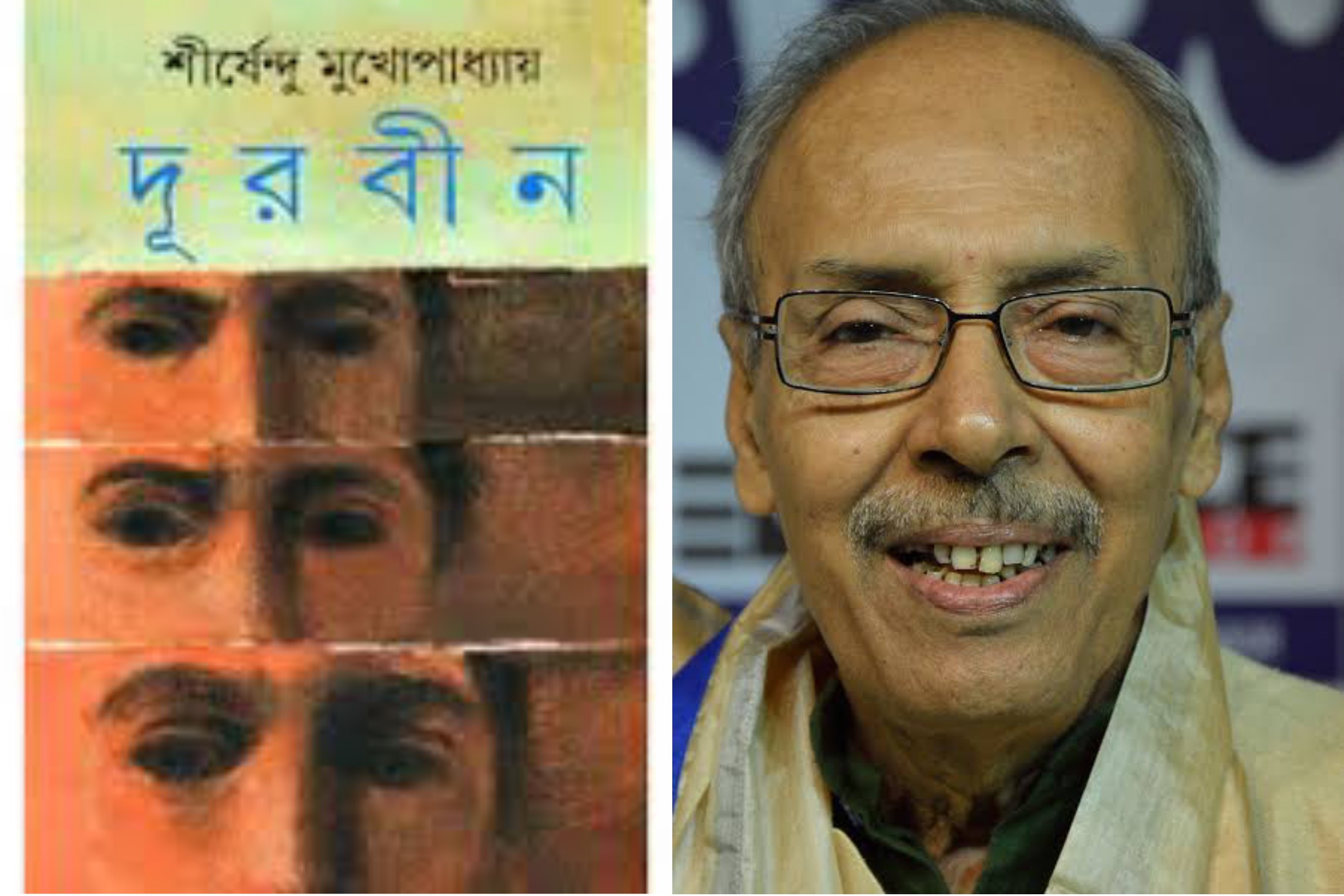

বাংলা সাহিত্যে শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় এক প্রবাদপ্রতিম নাম। সব্যসাচী এই লেখকের গল্প, উপন্যাস, কিশোরসাহিত্য আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা- সকলের কাছেই প্রশংসিত। ‘দূরবীন’ তার শ্রেষ্ঠতম সাহিত্যকৃতির মধ্যে একটি বলে বিবেচিত। গত শতাব্দীর দুইয়ের দশকের শেষভাগ থেকে শুরু করে আটের দশক পর্যন্ত সামাজিক জীবনলগ্ন ও যাবতীয় পরিবর্তনের বিস্তৃত সময়ের প্ৰেক্ষাপটে জোরালো এবং সংবেদনশীল কলমে রচিত এ উপন্যাসটি শীর্ষেন্দু’র সাহিত্য মনীষার অনবদ্য নিদর্শন।

‘দূরবীন’ তিন প্রজন্মকে ধারণ করে এগিয়ে চলা এক মহা-উপন্যাস। প্রথম প্রজন্মের প্রতিভূ হেমকান্ত, দ্বিতীয় প্রজন্মের নায়ক কৃষ্ণকান্ত আর তৃতীয় প্রজন্মের ধ্রুব। বিবর্তনশীল সামাজিক এবং ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটকে এই তিন প্রজন্মের কৌতূহলপ্রদ বিশাল কাহিনীর মধ্যে দিয়ে তুলে ধরার অভিনন্দিত প্রয়াস এই উপন্যাসটি। উপন্যাসটি দু’বছরেরও বেশি সময় ধরে প্রকাশিত হয়েছিল সাপ্তাহিক ‘দেশ’ পত্রিকায়, যে পত্রিকা বাংলা সাহিত্যকে উপহার দিয়েছিলো শীর্ষেন্দুর মতো একজন লেখককে। পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হলে বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করে উপন্যাসটি। ১৯৯০ সালে এ উপন্যাসের জন্য শীর্ষেন্দু লাভ করেন মর্যাদাপূর্ণ আনন্দ পুরস্কার।

উপন্যাসের শুরু ১৯২৯ সালের এক শীতকালীন ভোরে হেমকান্তের হাত থেকে কুয়োর বালতি পড়ে যাওয়ার ঘটনা দিয়ে। সর্বপ্রবীণ হেমকান্ত চৌধুরী একজন ক্ষয়িষ্ণু জমিদার। খামখেয়ালি, ভাবালু, নিবিষ্টমনা, দার্শনিক স্বভাবের— তবে দুর্বল মানসিকতার, হয়তো সেটা স্বভাবগুণে কিংবা পড়ন্ত জমিদারির সূত্রে। সামন্ত রক্তের তেজ তার শিরা-উপশিরায় বহমান, কিন্তু ততটা প্রবল বেগে নয়, যতটা দরকার একজন শক্ত জমিদারের। প্রজাবাৎসল্যে নিখাদ হলেও ডাকাবুকো জমিদারদের মতো তার দাপট নেই, তিনি শান্তশিষ্ট ও ভাবুক প্রকৃতির। বড় ভাইয়ের সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ এবং স্বদেশী ছোট ভাইয়ের অপঘাত-মৃত্যুর বদৌলতে তিনি প্রভূত সম্পত্তির অধিকারী হন। কিন্তু জমিদারির উৎকর্ষ সাধনে তিনি বেশ নিস্পৃহ। সন্তানদের সাথেও বিশেষ বনিবনা নেই বিপত্নীক হেমকান্তের।

জগৎ-সংসারের সকল ঝড়-ঝাপটা, জোয়ার-ভাঁটা থেকে নিজেকে আড়াল করে রাখতেই পছন্দ করেন তিনি। হেমকান্তের দুর্বল জায়গা ছিলো কেবল দু’টি—কনিষ্ঠপুত্র কৃষ্ণকান্ত এবং তার গুপ্তপ্রণয়ী জমিদারবাড়ির কুলপুরোহিত কন্যা রঙ্গময়ী। তিন পুত্র, তিন কন্যাকে রেখে স্ত্রী সুনয়নীর অকালমৃত্যুর পর রঙ্গময়ীই ছিলেন হেমকান্তের আশ্রয়ের জায়গা। হেমকান্ত এবং রঙ্গময়ীর গোপন প্রণয় এবং আনুষঙ্গিক পারিবারিক ও সামাজিক কাহিনী নিয়ে এ উপন্যাসের প্রথম পর্যায়।

উপন্যাসের দ্বিতীয় প্রজন্মের নায়ক, এ উপন্যাসটিকে যার জীবনালেখ্য আখ্যা দেখা যায়, তিনি কৃষ্ণকান্ত চৌধুরী। কেবল এই সন্তানটির প্রতি হেমকান্তের বিশেষ ভালোবাসা ছিল, কৃষ্ণ ছিলেন পিতার নয়নের মণি। আবাল্য দেবোপম রূপ এবং দৃঢ় চরিত্রবল কৃষ্ণকান্তের বৈশিষ্ট্য। নিষ্ঠা, একাগ্রচিত্ততা, ন্যায়বোধ আর সাহসিকতার সংমিশ্রণে ছোট থেকেই তিনি গড়ে ওঠেন দেবতুল্য আদর্শবাদী মানুষ হিসেবে। স্বদেশী আন্দোলন, আর একটা বয়স পর্যন্ত নির্মোহ ব্রহ্মচর্য তার জীবনকে প্রবাহিত করে ভিন্ন খাতে। জেল-নির্যাতন সয়ে ইস্পাতকঠিন বিপ্লবী কৃষ্ণকান্ত দেশভাগের পর হয়ে ওঠেন তুখোর রাজনীতিক। ব্যক্তিত্ব ও বুদ্ধির জোরে সর্বত্রই তার প্রভাব-প্রতিপত্তি। মেজপুত্র ধ্রুবর জন্য তার ভালোবাসার কমতি নেই, কিন্তু ধ্রুব তাকে জ্ঞান করে প্রবল প্রতিপক্ষরূপে। ধ্রুবর বিদ্বেষ কৃষ্ণকান্তকে আহত করে দারুণভাবে।

তৃতীয় ও শেষ প্রজন্মের নায়ক রহস্যময় চরিত্র ধ্রুব। ‘ঘুনপোকা’ উপন্যাসের বোহেমিয়ান নায়ক শ্যামের প্রতিরূপ বিবেচনা করা যায় তাকে। কৃষ্ণকান্তের কনিষ্ঠপুত্র সে, তবে দিগভ্রষ্ট, উদ্ভ্রান্ত, উদ্ধত- পিতার সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে তার অবস্থান। বিশ শতকের উপান্তপর্বে সে এক ধর্ষকামী, বিদ্রোহী যুবা। সমাজের কোনো নিয়মের পরোয়া করে না সে, বিশ্বাস করে একচ্ছত্র ব্যক্তিস্বাধীনতায়। বেপরোয়া, মদ্যপ, কুসংসর্গী- এরকম বহু নেতিবাচক বিশেষণ তার জন্য প্রযোজ্য। স্ত্রী রেমির সঙ্গে এক অদ্ভুত সম্পর্ক তার।

রেমির নিখাদ ভালোবাসার প্রত্যুত্তরে সে নিক্ষেপ করে প্রবল উপেক্ষা, কখনোবা প্রবল বিরাগ। তার জীবনবীজের মধ্যে দেবত্ব এবং পশুত্ব- এই দুই যুদ্ধ্যমান প্রতিযোগীর যুগপৎ ক্রিয়া যেন সতত ক্রিয়াশীল। শীর্ষেন্দু তাকে বিশেষায়িত করেন ‘সুন্দর শয়তান’ বলে। একদিকে একান্ত আপনজনের ভালোবাসা-সংশ্রব এবং অন্যদিকে পিতা কৃষ্ণকান্তের মধ্যে সেই ব্রহ্মচারী এবং স্বদেশের জন্য উৎসর্গীকৃত প্রাণসত্ত্বাটি খুঁজে না পাওয়ার ব্যর্থতায় ক্ষত-বিক্ষত ধ্রুবর আশ্চর্য মনস্তাত্ত্বিক কাহিনী নিয়েই এ উপন্যাসের অন্তিম পর্ব।

তিন প্রধান চরিত্র ছাড়া এ উপন্যাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র হলো জমিদারবাড়ির পুরোহিতকন্যা এবং পরবর্তী সময়ে হেমকান্তের দ্বিতীয় স্ত্রী রঙ্গময়ী। এ উপন্যাসের সর্বাপেক্ষা দৃঢ় নারীচরিত্র রঙ্গময়ী। কিশোর বয়স থেকেই হেমকান্তের প্রতি আসক্ত; তার প্রগলভ আচরণ হেমকান্তকে বেঁধেছিলো এক অদৃশ্য বাঁধনে। মূলত তার বলিষ্ঠ চিত্ত-চরিত্রের কাছেই আত্মসমর্পণ করেছিলেন হেমকান্ত। পুরোটা সময় ছায়ার মতো থেকে হেমকান্তকে রক্ষা করে গেছেন, সংসার সামলেছেন, মাতৃহারা সন্তানদের মানুষ করেছেন, বিপদ-আপদে দিয়েছেন সুপরামর্শ। সমাজের কূটকথা, কুৎসা রটনা আর বক্রোক্তিকে থোড়াই পরোয়া করে নিঃস্বার্থভাবে একজন মানুষকে কীভাবে ভালোবাসা যায়— সেই দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন তিনি।

পয়তাল্লিশোর্ধ্ব বয়সে হেমকান্ত রঙ্গময়ীকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেন। সমাজের অনেকে, এমনকি আপন পুত্র-কন্যারাও একে হীন পদস্খলন হিসেবেই বিবেচনা করেছে, কিন্তু দুঃখবাদী নিঃসঙ্গ হেমকান্তের কাছে সেটিই ছিলো নব্য জীবনবীজ। সমাজ তার পায়ে বেড়ি বেঁধে রাখে, কিন্তু এই অচলায়তনের মধ্যেও তিনি ধারণ করেন স্বাদেশিকতা; কৃষ্ণকান্তের বিপ্লবের পাঠ যে তার হাতেই!

কেবল তিন প্রজন্মের তিন নায়কের ব্যক্তিগত কাহিনীই নয়, এ উপন্যাসের বিশাল প্রেক্ষাপটে বহু বিচিত্র ও কৌতূহলোদ্দীপক শাখা কাহিনী, জমিদারী প্রথা, স্বদেশী আন্দোলন, দেশভাগ পরবর্তী উত্তাল দিন-রাত্রির তাৎপর্যময় উপস্থাপন ঘটেছে দূরবীন উপন্যাসে। শীর্ষেন্দুর লেখা পড়লেই বোঝা যায়, তিনি বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের জীবনযাপন, পেশা, আচার-ব্যবহার, শ্রেণীভেদে মানুষের সুখ-দুঃখ, অনুভূতির একেক রূপ, সংগ্রাম, পদস্খলন প্রভৃতি বিষয় সম্বন্ধে খুব উঁচুদরের ধারণা রাখেন, যা তার লেখায় তিনি খুব সুন্দরভাবে বিধৃত করেন। অন্যান্য উপন্যাসের ন্যায় এখানেও শীর্ষেন্দু সমাজের বিভিন্ন স্তরের বিচিত্র পাত্র-পাত্রীর সমাবেশ ঘটিয়েছেন।

তবে স্বভাবতই এত চরিত্রের সমাগম সত্ত্বেও তিনি চরিত্র নির্বিশেষে তিন প্রজন্মকে এমনভাবে এক সুতোয় বেঁধেছেন যে কখনোই তা বাহুল্য মনে হয়নি; এমনকি চরিত্রায়নের দৃঢ়তাও বাধাপ্রাপ্ত হয়নি কোথাও। পার্শ্ব-চরিত্রেরা খুব সুন্দরভাবে এগিয়ে নিয়ে গেছে উপন্যাসের কাহিনী। একইসাথে অনেকগুলো বৃত্তের ক্রমবর্ণন ঘটেছে তার উপন্যাসে। উপন্যাসের গঠনশৈলীতে রয়েছে অভিনবত্বের ছাপ। এখানে শীর্ষেন্দু একটি পরিচ্ছেদে বর্তমান এবং পরের পরিচ্ছেদে অতীতের ঘটনা মিশিয়েছেন এক অসাধারণ মুন্সিয়ানায়।

দ্বিস্তর এই উপন্যাসে সেকাল ও একাল, অতীত ও বর্তমান এক অনন্য কৌশলে একাকার। একদিকে আজকের প্রতিষ্ঠিত রাজনীতিবিদ কৃষ্ণকান্ত, অপরদিকে কিশোর থেকে তরুণ হয়ে ওঠা সম্ভাবনাময় বিপ্লবী কৃষ্ণকান্ত। কাকে পাঠক বেশি ভালোবাসবেন— অতীত, না বর্তমানকে? দূরবীন যেমন শুধু দূরকেই কাছে আনে না, উল্টো করে ধরলে কাছের জিনিসও দূরে দেখায়, সাহিত্যের ‘দূরবীন’ পাঠককে একবার দেখাবে ডাকসাইটে রাজনীতিবিদ পাহাড়সম অটল কৃষ্ণকান্তকে, সমান্তরালে তেমনি দেখাবে পরিচিত কৃষ্ণকান্তের দুর্মর বেড়ে ওঠাকে। যেদিক দিয়েই দেখুন না কেন, পাঠক এড়াতে পারবেন না শীর্ষেন্দুর লেখনীর চুম্বক শক্তি।

আধ্যাত্মবাদী শীর্ষেন্দুর আধ্যাত্মিক অন্বেষণের চিত্রও এ উপন্যাসে প্রকট। উপন্যাসের বেশ কয়েকটি উজ্জ্বল চরিত্র যাত্রা করেছে আধ্যাত্মবাদের পথে। জীবনের সংকটময় মুহূর্তে ঠাকুর শ্রী অনুকূলচন্দ্রের সান্নিধ্যে তিনি জীবনপথে ফিরে আসেন। দূরবীন উপন্যাসেও এসেছে তার কথা। আবার ঠাকুরের জীবনবাদী দর্শন শীর্ষেন্দু আত্মতত্ত্বের সাথে মিশে বাঙ্ময় হয়েছে পুরো উপন্যাস জুড়ে। জীবন সম্পর্কে এক অদ্ভুত মমত্ববোধ পাঠক অনুভব করবেন সবসময়; বলা যেতে পারে, শীর্ষেন্দু মানুষকে কখনো পুরোপুরি অবিশ্বাস করেননি তার লেখায়, সবসময় ফিরে আসার একটা জায়গা রেখেছেন; যা আমরা বিশেষভাবে দেখতে পাই ধ্রুব চরিত্রের ক্ষেত্রে।

উপন্যাসের উপসংহতি ঘটেছে দুটি করুণ এবং হৃদয়গ্ৰাহী মৃত্যুর ঘটনা দিয়ে, যা পাঠককে করবে মন্ত্রমুুগ্ধ। সবমিলিয়ে নিখুঁত সমাজচিত্রায়ণ, ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিবর্তনের পথ নিরূপণ, পিতা-পুত্রের অপ্রকাশিত ভালোবাসা, স্বামী—স্ত্রীর জটিল সম্পর্কের টানাপোড়েন, ভালোবাসার নব নব আঙ্গিক এবং সর্বোর্ধ্বে লেখকের সুগভীর জীবনদর্শনে ‘দূরবীন’ বিবেচিত হবে এক অবিস্মরণীয় সৃষ্টিরূপে।

দূরবীন বইটি কিনতে ভিজিট করুন রকমারিতে।