পলাশী-বক্সার পরবর্তী আঠারো শতকের শেষার্ধে বাংলার রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে জেঁকে বসে ব্রিটিশরা। উনিশ শতকের গোড়ার দিকে তা হয়ে ওঠে অনেক বেশি সংহত। এসময় ব্রিটিশদের মাধ্যমে একটি নতুন ধারার কৃষ্টির প্রসার ঘটে এ অঞ্চলে। সে কৃষ্টির প্রভাবে ধীরে ধীরে কলকাতা কেন্দ্রিক বাঙালি সমাজে শুরু হয় বড় ধরনের রূপান্তর প্রক্রিয়া। শুরু হয় একটি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংস্কার বিপ্লব। বাঙ্গালীদের মধ্যে রাজা রামমোহন রায় ছিলেন এ বিপ্লবের প্রথম প্রাণপুরুষ। আইন করে সতীদাহ প্রথা বিলোপ ছিল প্রথম সফলতা। রামমোহন পরবর্তী সময়ে সে সামাজিক বিপ্লবের হাল ধরেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

ইতোমধ্যে সাহিত্যাঙ্গনেও নতুন কালের দামামা বেজে ওঠে। মধ্যযুগীয় বাংলার প্রাচীর ভেদ করে বাংলা সাহিত্য পদার্পণ করে আধুনিকতার জগতে।

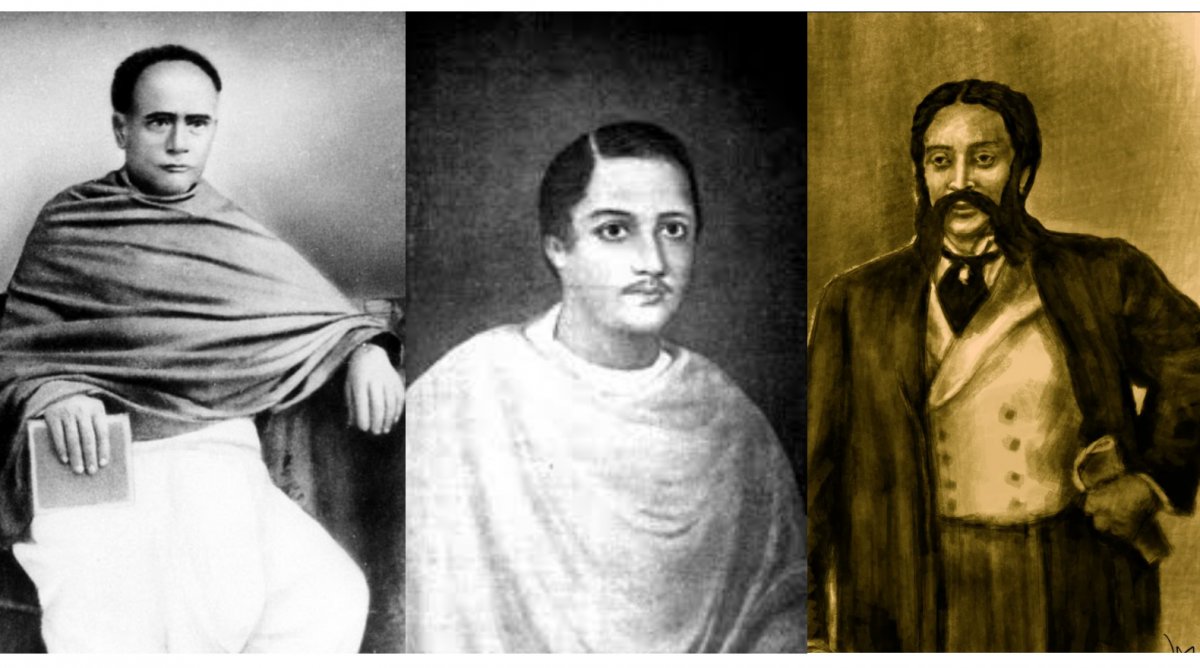

১৮৪০ থেকে ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দ। তিরিশ বছর। রামমোহন রায় পরবর্তী বাংলার সমাজ-সাহিত্য-সংস্কৃতির যুগসন্ধির তিরিশ বছর। কালীপ্রসন্ন সিংহের জীবনকালও ঠিক এই তিরিশ বছরই। তিনি ছিলেন উনিশ শতকে কলকাতায় বাঙালি সমাজ সংস্কার আন্দোলনের একজন ‘আনসাং হিরো’। একজন বিপ্লবী, সাহিত্যিক, সাংবাদিক এবং দানবীর।

Image source: আনন্দবাজার পত্রিকা

কলতাকার জোড়াসাঁকোর বিখ্যার সিংহ পরিবারে তার জন্ম। ছোটবেলা থেকেই তিনি ছিলেন ডানপিটে স্বভাবের। ১৩ বছর বয়সে মহা ধুমধামে বিয়ে করে আলোড়ন সৃষ্টি করেন। সে খবর জায়গা করে নিয়েছিল সংবাদ প্রভাকরের মতো পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায়। স্কুলেও ভর্তি হয়েছিলেন, কিন্তু প্রথাগত পড়াশোনায় মন ছিল না তার। একদিন ক্লাস চলছিল, স্যার পাঠদানে ব্যস্ত। হঠাৎ একটি ছেলে তুমুল কান্না জুড়ে দিল।

স্যার জিজ্ঞেস করলেন, ‘‘কী হয়েছে? কাঁদছ কেন?’’

‘‘আমাকে কালীপ্রসন্ন মাথায় জোরে চাঁটি মেরেছে।’’ বলেই আবার কান্না।

‘‘সে কী! কালী, তুমি ওর মাথায় মেরেছ?’’

‘‘আজ্ঞে হ্যাঁ। আমার কোনো দোষ নেই স্যার।’’

‘‘দোষ নেই মানে? ওকে মারলে কেন?’’

‘‘স্যার আমি জাতে সিংহ। থাবা দিয়ে শিকার ধরা আমার জাতীয় স্বভাব। ছাড়ি কী করে, বলুন?’’ গম্ভীর গলায় উত্তর দিলেন কালীপ্রসন্ন।

এমন স্বভাব নিয়ে আর যা-ই হোক প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনা চালানো যায় না। হলোও তা-ই, মাত্র ষোল বছর বয়সে স্কুলের পাট চুকে গেল। এরপর খানিকটা পণ্ডিত রেখে, খানিকটা নিজে পড়ে দুর্দান্ত শিক্ষিত হয়ে উঠলেন তিনি। তিনি ছিলেন প্রচণ্ড ধীশক্তি, প্রখর বুদ্ধির অধিকারী। একবার শুনেই মুখস্থ হয়ে যেতো কৃত্তিবাস বা কাশিরামের সব পায়রা।

ইতোমধ্যে ঈশ্বরচন্দ্রের বিধবা বিবাহ আন্দোলন তীব্রতা লাভ করে। কালীপ্রসন্ন এ আন্দোলনের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেন। ঈশ্বরচন্দ্রকে গ্রহণ করেন নিজের গুরু হিসেবে। প্রত্যেক বিধবা বিবাহে এক হাজার টাকা করে দান করার প্রতিশ্রুতি দেন তিনি।

সাহিত্যাঙ্গনেও চলতে থাকে কালীপ্রসন্নের সরব পদচারণা। নিজের বাড়িতেই প্রতিষ্ঠা করেন বিদ্যোৎসাহিনী সভা। তৈরি করেন থিয়েটার। মঞ্চস্থ করতে থাকেন বিভিন্ন নাটক। নিজেও লেখেন ‘বিক্রোমোর্বশী নাটক’। লেখেন হুতোম পেঁচার নকশা।

এ সময়ে মাইকেল মধুসূদন দত্তের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েে দিগ্বিদিক। বাঙালিদের মধ্যে মাইকেল মধুসূদন দত্ত যা করেছেন, তা এর আগে আর কেউ করতে পারেননি। এই নব্য খ্রিস্টান-বাঙালি বাংলা সাহিত্যে জন্ম দিলেন প্রথম সার্থক নাটক। রচনা করেন প্রথম সার্থক প্রহসন, প্রথম সার্থক মহাকাব্য। অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্তন করে বাংলা ভাষাকে মুক্তি দিলেন ছন্দের বেড়াজাল থেকে। অথচ কতিপয় বাঙালি পণ্ডিত তাকে এবং তার সাহিত্যকে অস্পৃশ্য জ্ঞান করে তার মুণ্ডুপাতে ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। মাইকেলের হয়ে এগিয়ে আসেন কালীপ্রসন্ন, মেঘনাদবদ রচনার জন্য মাইকেলকে তিনি ‘মহাকবি’ আখ্যা দিলেন, তার পক্ষে কলম ধরলেন। শুধু তা-ই নয়, মাইকেলের জন্য ঘটা করে আয়োজন করলেন সংবর্ধনা সভা।

‘নীলদর্পণ’ নাটক প্রকাশের জন্য পাদ্রী লঙকে আদালত যে এক হাজার টাকা জরিমানা করে, আদালত কক্ষেই লঙের পক্ষে সে টাকা আদায় করেন কালীপ্রসন্ন।

দীর্ঘ আট বছর পরিশ্রম করে তিনি অনুবাদ করেন মহাভারত, আর বিনামূল্যে তা বিতরণ করেন মানুষের মাঝে। এর পেছনেই শুধু তার খরচ হয় প্রায় আট লক্ষ টাকা।

এভাবে উনিশ শতকের কলকাতায় বাঙালি সমাজের নবজাগরণী যুগের প্রতিটি অংকে দেখা যায় উদার কালীপ্রসন্ন চরিত্রের বিচিত্র স্পর্শ। কখনো সমাজ সংস্কারকরূপে, কখনো সাহিত্যে, কখনো সাংবাদিকতায়। এসব করতে গিয়ে অকাতরে খরচ করেছেন অর্থ। যার ফলে ২৬ বছর বয়স পেরোবার আগেই দোর্দণ্ড বিত্তশালী কালীপ্রসন্ন হয়ে পড়েন নিঃস্ব, ঋণগ্রস্ত। তাকে দাঁড়াতে হয় আদালতের কাঠগড়ায়।

পূর্বের সব সু-কীর্তির বিবেচনা করে আদালত তাকে মুক্তি দিলেও মৃত্যু তাকে মুক্তি দেয়নি। অসীম গ্লানি আর ক্লান্তি নিয়ে ১৮৭০ সালেই মৃত্যুবরণ করেন তিনি। ঠিক যেন উনিশ শতকের প্রথম সুকান্ত।

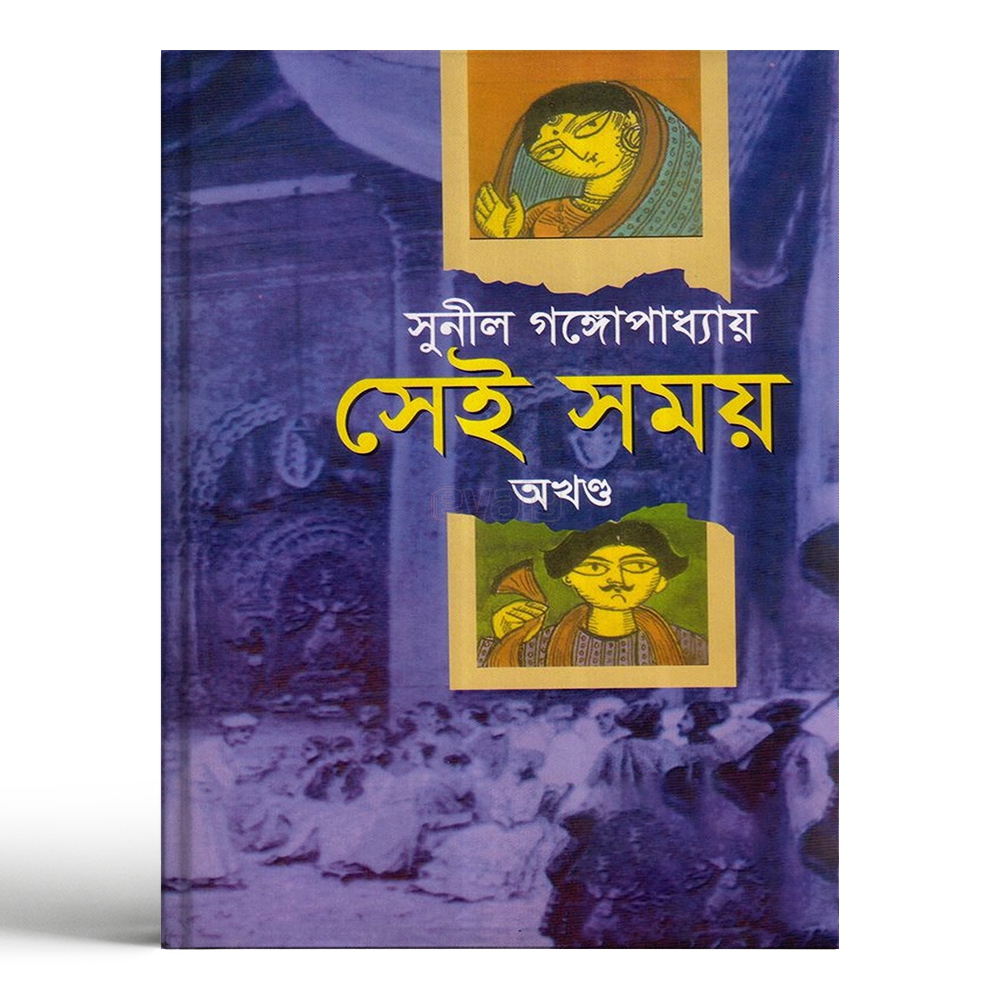

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘সেই সময়’ উপন্যাসের বিস্তৃতিও ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্তই। নবীনকুমার এ উপন্যাসের নায়ক। উপন্যাসটি পড়তে গিয়ে পাঠক নবীনকুমারের মাঝেই খুঁজে পাবেন কালীপ্রসন্নের ছায়া। যদিও লেখক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় নবীনকুমারকে পুরোপুরি কালীপ্রসন্ন মানতে চান না। লেখকের ভাষায়,

“সময়কে রক্তমাংসে জীবিত করতে হলে অন্তত একটি প্রতীক চরিত্র গ্রহণ করতে হয়। নবীনকুমার সেই সময়ের প্রতীক।… প্রয়োজনীয় কথা শুধু এই যে নবীনকুমার চরিত্রে এক অকাল-মৃত অসাধারণ ঐতিহাসিক যুবকের আদল আছে।”

উনিশ শতকে কলকাতার বাঙালি শিক্ষিত সমাজে যে নবজাগরণের সূচনা হয়েছিল, তার ব্যাপ্তি নিয়ে মতবিরোধ আছে। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, উনিশ শতকের ঘটনাপ্রবাহে এক অসাধারণ চরিত্র ছিলেন ক্ষণজন্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ। তার জীবনকাল ছিল ১৮৪০ থেকে ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। কাকতালীয়ভাবে হোক বা সুচিন্তিতভাবে, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের মতে, বাঙালি নবজাগরণের ব্যাপ্তিও ১৮৪০ থেকে ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দ। সে কারণেই হয়তো তিনি নবীনকুমার বেশে কালীপ্রসন্নকে গ্রহণ করেছিলেন উপন্যাসের নায়ক হিসেবে।

মূলত নবীনকুমারকে কেন্দ্র করেই ‘সেই সময়’ উপন্যাসের লেখক সে সময়ের, অর্থাৎ উনিশ শতকের সব উল্লেখযোগ্য চরিত্রের মাঝে ঘুরে বেড়িয়েছেন। সেসব চরিত্র ছিল কলকাতাকেন্দ্রিক বাঙালি নবজাগরণের পুরোধা। লেখকের মতে,

“ঊনবিংশ শতাব্দীর চলচিত্রে আমি এই উপন্যাস রচনা করেছি।…উপন্যাস উপন্যাসই, ইতিহাস নয়। সুতরাং যতদূর সম্ভব তথ্য আহরণ করে এদের (ঐতিহাসিক চরিত্রগুলোর) জীবন্ত করার জন্য কল্পনাশ্রয়ী সংলাপ বহুল পরিমাণে ব্যবহার করতে বাধ্য হয়েছি।”

ডেভিড হেয়ার আর বেথুন থেকে শুরু করে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং মধুসূদন দত্তের মতো যুগান্তকারী চরিত্র সমগ্র উপন্যাসটি জীবন্ত হয়ে থেকেছেন। হিন্দু কলেজ থেকে শুরু করে সংস্কৃত কলেজ হয়ে বেথুন কলেজ। সতীদাহ থেকে বিধবা বিবাহ হয়ে বহুবিবাহ প্রথা রদ। প্রতিটি সামাজিক আন্দোলন উঠে এসেছে বইয়ের পাতায় পাতায়। বর্ণিত হয়েছে সমসাময়িক ব্রাহ্ম-সমাজ বিকাশের ইতিবৃত্ত। সিপাহী বিদ্রোহ, ডালহৌসির সাম্রাজ্যবাদ, নীলবিদ্রোহও বাদ যায়নি উপন্যাসের ঘটনাচক্র থেকে।

ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে শুরু করে বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ পর্যন্ত বাঙালি জীবনের ঐতিহাসিক পটভূমিকায় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় মোট তিনটি উপন্যাস লিখেছেন। ‘সেই সময়’, ‘প্রথম আলো’, এবং ‘পূর্ব-পশ্চিম’। এগুলো সুনীলের ত্রয়ী নামে বহুল পরিচিত। এর মধ্যে ‘পূর্ব-পশ্চিম’ উপন্যাসে যেভাবে দুই বাংলার ঘটনা প্রবাহ যুগপৎভাবে উঠে এসেছে, ‘সেই সময়’ উপন্যাসে সেভাবে আসেনি। উপন্যাস জুড়ে কলকাতাকে কেন্দ্র করে পশ্চিমবঙ্গের সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং কিছুটা রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ উঠে এলেও ব্রিটিশদের রোষানলে পড়ে পূর্ববাংলা কেন্দ্রিক বাঙালি মুসলমানদের দুর্দশার চিত্র উঠে আসেনি। উপন্যাসের এদিকটায় বাংলাদেশের পাঠকরা কিছুটা হতাশ হতে পারেন।

তবুও গল্পের গাঁথুনি, নাটকীয়তা, ঐতিহাসিক চরিত্রগুলোর চিত্রায়নে সুনীলের স্বভাবজাত সাহিত্যিক আভিজাত্যের প্রকাশ ঘটেছে। ইতিহাসের সাথে কল্প কাহিনীর সন্নিবেশেও লেখক ছিলেন দ্বিধাহীন। শেষ কথায় লেখক নিজেই যেমনটি বলেছেন,

“কারো কারো মনে হতে পারে এটা (ঐতিহাসিক চরিত্রের সাথে কল্পকাহিনীর সংযোজন) লেখকের পক্ষে বেশি স্বাধীনতা গ্রহণ। কিন্তু আমি মনে করি, লেখকের স্বাধীনতায় সীমানা টানা উচিত নয়। কারণ, পাঠকের স্বাধীনতা প্রকৃতপক্ষে সীমাহীন। তবে কোনো ঐতিহাসিক চরিত্রকে আমি স্বস্থান থেকে কিংবা জীবন পর্বের নির্দিষ্ট সময় থেকে বিচ্যুত করিনি।”

উনিশ শতকের বাঙালি জীবনে যে নবজাগরণের সূচনা হয়েছিল, বিশ শতকে এসে তা পরিপূর্ণতা লাভ করে। অনাগত যুগের নতুন আলোর ছটা দেখিয়ে, অথবা লেখকের পরবর্তী ‘প্রথম আলো’ উপন্যাসের পটভূমির আভাস দিয়ে সেই সময় শেষ হয়। নবীনকুমার লিখে গিয়েছিলেন,

“খুব বাসনা ছিল, পরবর্তী শতাব্দীটি দেখিয়া যাইবো। কতই বা দূর! সেই রাত্রে ঘনঘন তোপধ্বনির মাধ্যমে এ শতাব্দীর অবসান হয়ে বিংশ শতাব্দী আসবে। মনশ্চক্ষে দেখিতে পাই তাহা কত আলোকজ্জ্বল! কত আনন্দময়! হে অনাগত যুগ, তোমার জয় হউক।”