যারা কম-বেশি হলিউডের মুভি দেখে থাকেন, তারা সবাই জেমস ক্যামেরনকে চেনেন। না চিনলেও অন্তত নামটা নিশ্চয়ই শুনেছেন; তার হাত ধরেই আমরা পেয়েছি ‘টাইটানিক’ ও ‘অ্যাভাটার’ এর মতো কালজয়ী সিনেমা।

নিশ্চয়ই ভাবছেন, এত উন্নত রুচি ও সুন্দর কল্পনাশক্তি যে পরিচালকের, তিনি ব্যক্তি হিসেবে না জানি কেমন হবেন! তবে জেনে রাখুন, বাস্তব জীবনেও তিনি বেশ রোমাঞ্চপ্রিয় একজন মানুষ, যিনি প্রতিনিয়তই স্বপ্নের পেছনে ছুটে চলেছেন। তার জীবনদর্শন হলো, আপনার মন একবার মহৎ কোনো কিছু করার ইচ্ছা পোষণ করলে সেটা আপনাকে করতেই হবে; এরই নাম জীবন।

স্বপ্ন পূরণে অদম্য এ মানুষটি শৈশব থেকেই সাগর ভালোবাসতেন। সমুদ্রের বিশালতা ও এর অতল গভীরতা তাকে এক অমোঘ আকর্ষণে কাছে টানতো। তিনি কৌতুহলী হয়ে ভাবতেন, সমুদ্রের গভীরে কী আছে যা আমরা আজও জানি না? তিনি স্বপ্ন দেখতেন, একদিন নিজ চোখে দেখে আসবেন সমুদ্রের নিঃসীম গভীরতার আসল রূপ। আর দশটা সাধারণ মানুষের মতো শৈশবের সে স্বপ্নের সাথে তিনি আপোষ করেননি, সে স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিয়ে দেখিয়েছেন।

যেভাবে স্বপ্নের পেছনে ছুটে চলা

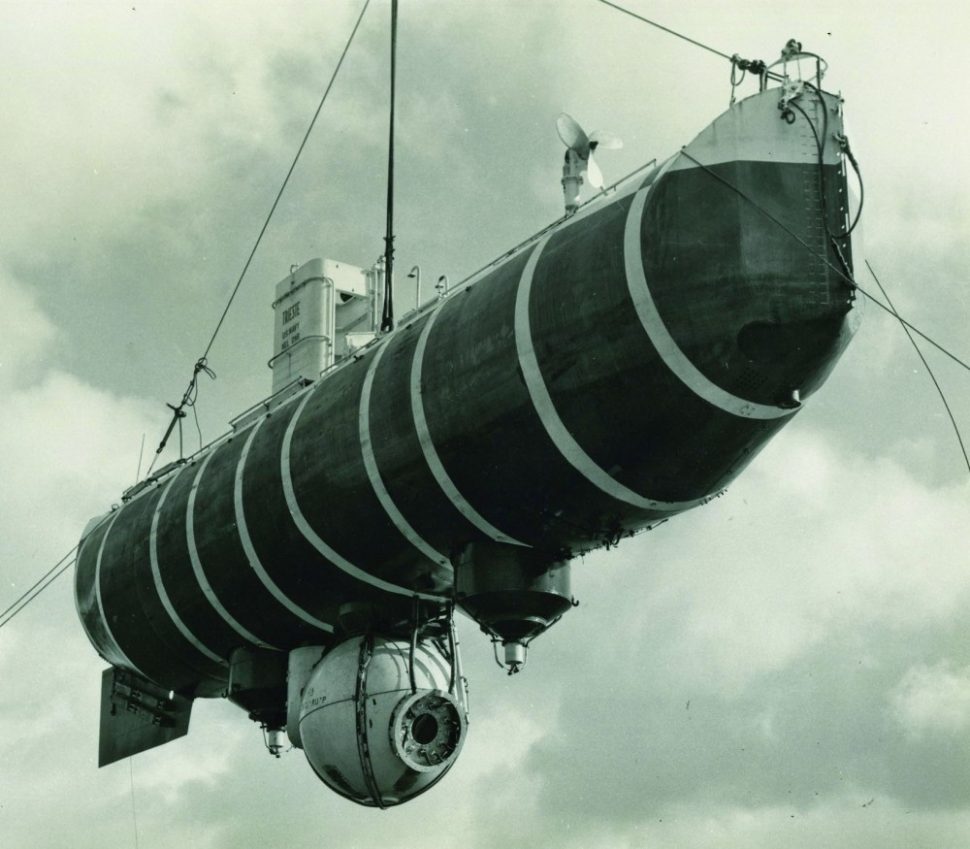

সমুদ্রের সাথে জেমস ক্যামেরনের যেন নাড়ির টান রয়েছে। তিনি খুব অল্প বয়স থেকেই সাগর ভালোবাসতেন। ১৯৬০ সালে মার্কিন নেভীর উদ্যোগে যখন সাগরের সবচেয়ে গভীরে দুজন নাবিককে পাঠানো হলো, জেমস তখন কেবল ৬ বছর বয়সী শিশু। কিন্তু টেলিভিশন ও ম্যাগাজিনে এ ঘটনা দেখে তিনি আলোড়িত হন। বলা যায়, মোটামুটি তখন থেকেই তার মনের গভীরে সমুদ্রের তলদেশ জয় করার আকাঙ্ক্ষার বীজ গেঁথে যায়।

প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি যখন সিনেমা পরিচালনাকে পেশা হিসেবে বেছে নেন, তখনো কিন্তু তার এ আগ্রহে সামান্যতম ভাঁটা পড়েনি। বরং তার সিনেমাতেও সমুদ্রের প্রতি তার ভালোবাসার ছোঁয়া ফুটে উঠেছে। তার শুরুর দিকের সিনেমাগুলোর মধ্যে ‘দি অ্যাবিস’ উল্লেখযোগ্য। এর বিষয়বস্তু ছিল রহস্যময় সমুদ্রতল। এ সিনেমা যেন জেমস ক্যামেরনের স্বপ্নকেই আমাদের সামনে টিভির পর্দায় ফুটিয়ে তোলে।

তখন থেকে নিয়মিতভাবে সুযোগ পেলেই জেমস আধুনিক প্রযুক্তির সহায়তায় সমুদ্রের গভীরে ঘুরে বেড়াতেন ভ্রমণপিপাসু পর্যটকদের মতো; কখনো বিভিন্ন সরকারী-বেসরকারি সমুদ্রবিষয়ক গবেষণাকারী সংস্থার সাথে করে, কখনো বা অনেকটা নিজের উদ্যোগেই। তার এ নেশা আজ অবধি রয়ে গেছে।

তিনি ‘টাইটানিক’ সিনেমা বানানোর সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর ভাবলেন, সাগরতলে গিয়ে সত্যিকারের টাইটানিক না দেখলেই নয়। তিনি ঠিক তা-ই করেছিলেন। টাইটানিক সিনেমায় সত্যিকারের টাইটানিক জাহাজের যে দৃশ্য দেখানো হয়, তা সত্যিই আটলান্টিকের গভীরে গিয়ে ধারণ করেছিলেন তিনি।

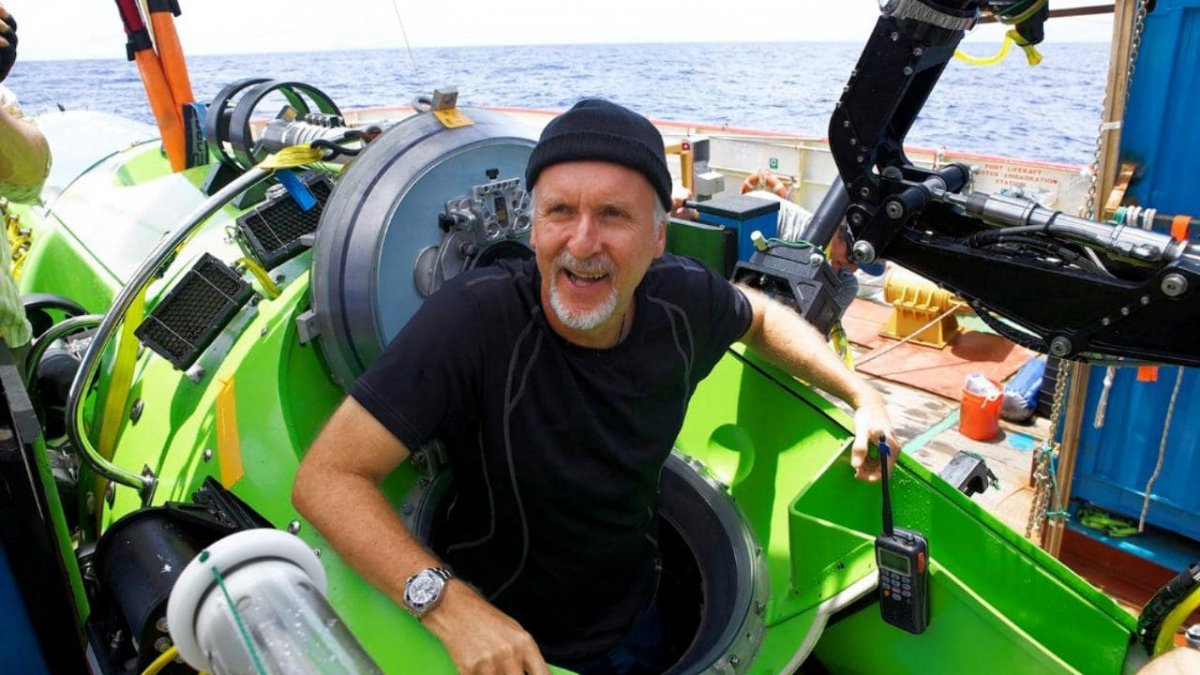

এরপর ২০০৫ সালে তিনি উচ্চাভিলাষী এক পরিকল্পনা হাতে নেন; পৃথিবীর সবচেয়ে গভীরতম সমুদ্রখাত ‘মারিয়ানা ট্রেঞ্চ’ এ পৌঁছাবার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে অস্ট্রেলিয়ার একঝাঁক মেধাবী গবেষক ও ইঞ্জিনিয়ারকে সাথে নিয়ে দল গঠন করেন তিনি এবং আনুষ্ঠানিকভাবে তার স্বপ্ন পূরণ করার কাজ শুরু করে দেন।

অভিযানের প্রস্তুতি

মানুষ আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে পৃথিবীর প্রতিটি বর্গ ইঞ্চি জায়গাকে নিজের নখদর্পণে নিয়ে এসেছে; এমনকি চাঁদ, মঙ্গলগ্রহ সহ সৌরজগৎ ও বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিষয়ে অনেক তথ্য সংগ্রহ করে নিজের জ্ঞান ভান্ডারকে পূর্ণ করার চেষ্টা করে চলেছে। তবে মানুষ তার নিজের পৃথিবীকে, আরো নির্দিষ্ট করে বললে, পৃথিবীর সমুদ্রের তলদেশ সম্পর্কে অনেক কিছুই জানতে পারেনি এখন পর্যন্ত।

সমুদ্রের তলদেশে, অত্যন্ত গভীরে মানুষ পাঠানোর জন্য প্রথম উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল মার্কিন নৌবাহিনী, ১৯৬০ সালে। ‘ব্যাথিস্ক্যাফ ট্রিয়েস্ট’ নামক তুলনামূলক ছোট একটি সাবমেরিন সদৃশ ডুবোযান বানানো হয়, যেটি আকারে ছিল মোটামুটি বিশাল। এতে ইস্পাতের তৈরি প্রায় ১৮ মিটার লম্বা ও ৩.৫ মিটার ব্যাসের লম্বাটে বেলুনসদৃশ ফাঁপা টিউবের নিচে অত্যন্ত উচ্চ-চাপ সহনীয় একটি গোলক বসানো ছিলো, যার সামগ্রিক ভর প্রায় ১৫০ টনেরও বেশি! গোলকটিকে এমনভাবে তৈরি করা হয়েছিল, যেন এটি দুজন মানুষ বহন করতে পারে এবং সমুদ্রের গভীরে পানির ভয়ানক উচ্চচাপ থেকে তাদেরকে রক্ষা করতে পারে। এ অভিযানটি সফল হয়েছিল; এর দুজন অভিযাত্রী জ্যাকুইস পিকার্ড এবং ডন ওয়ালশ মারিয়ানা ট্রেঞ্চের প্রায় ৩৫,০০০ ফুট গভীরে গিয়ে ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন। তবে এ মিশনটি যেন শুধুই মানুষের সামর্থ্য পরীক্ষা করার জন্য। উল্লেখ করার মতো অন্য কোনো সাফল্য এ মিশনে অর্জিত হয়নি।

মারিয়ানা ট্রেঞ্চ প্রশান্ত মহাসাগরের পশ্চিম অংশে, মোটামুটি জাপান ও পাপুয়া নিউগিনি থেকে সমান দূরত্বে, গুয়াম দ্বীপের নিকট অবস্থিত। এখানে পৃথিবীর সবচেয়ে গভীর সমুদ্রখাত অবস্থিত। মারিয়ানা ট্রেঞ্চের ‘চ্যালেঞ্জার ডিপ’ নামক স্থানটিকে সমুদ্রের সবচাইতে গভীর বিন্দু বলে ধরা হয়। সমুদ্রের যতই নিচে যাওয়া হয়, পানির চাপ ততই বাড়তে থাকে। ‘চ্যালেঞ্জার ডিপ’ এর গভীরতা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে মোটামুটি ৩৫,০০০ ফুট বা প্রায় ১১ কি.মি. এবং সেখানে পানির চাপ প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে প্রায় ১৬,০০০ পাউন্ড! হিসাবটি সহজে বোঝার জন্য কল্পনা করুন, একটি ৭ টনের মালবোঝাই ট্রাক আপনার হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলির উপর রাখা হলো, এ অবস্থায় আপনি আপনার আঙুলের উপর যে চাপ অনুভব করবেন, ৩৫,০০০ ফুট গভীরে পানির চাপ ঠিক ততটুকুই! তাই মানুষের তৈরি কোনো যন্ত্রকে এত গভীরে পাঠানো অত্যন্ত কঠিন কাজ। আর সে যন্ত্রের ভেতরে করে যদি কোনো মানুষকেও পাঠানোর পরিকল্পনা থাকে, তাহলে বুঝতেই পারছেন, কাজটা কতটা চ্যালেঞ্জিং। এত চাপ সেকেন্ডের ভগ্নাংশ সময়ের মাঝে একজন মানুষকে ক্ষুদ্র একটি মাংসপিণ্ডে পরিণত করতে পারে।

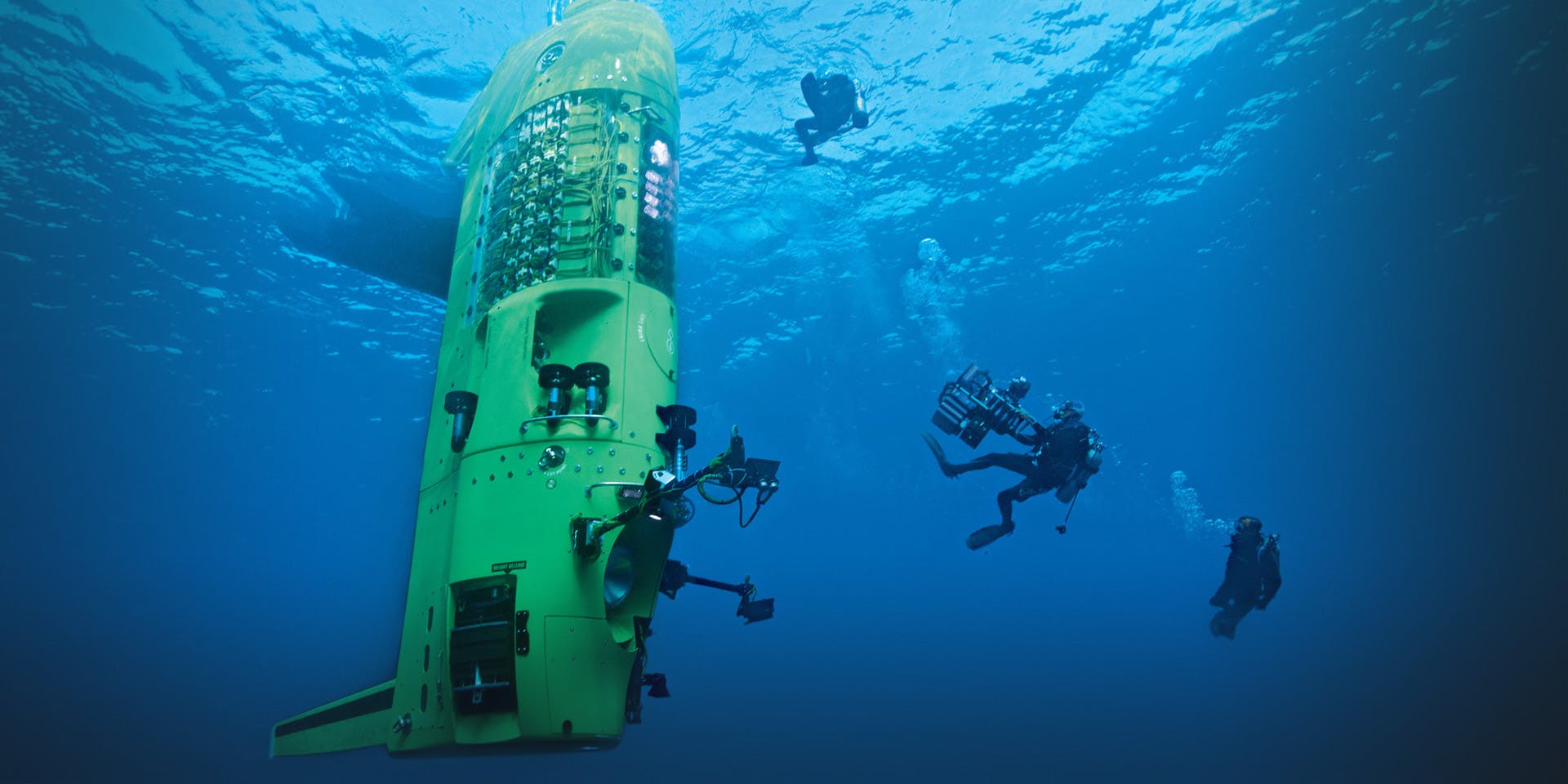

১৯৬০ সালে ‘ট্রিয়েস্ট’ এর পর আর কেউ এমন চ্যালেঞ্জ নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেননি। ক্যামেরনের দল দীর্ঘ সাত বছরের প্রচেষ্টায় তৈরি করতে সক্ষম হয় সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রযুক্তির এবং নতুন নকশার এক ক্ষুদে সাবমেরিন বা সাবমারসিবল। এ কাজটি করার জন্য অনেক নতুন নতুন আবিষ্কার করার প্রয়োজন পড়েছিল, যা ভবিষ্যতে সমুদ্রের গভীরে অভিযান চালানোর কাজকে অনেক সহজ করে দেবে। এই সাবমারসিবলটির নাম রাখা হয়েছিল ‘ডিপ সি চ্যালেঞ্জার’।

ডিপ সি চ্যালেঞ্জার

সহজ কথায় বললে, ডিপ সি চ্যালেঞ্জার তৈরির পেছনে মূল কারণ ছিল শুধুমাত্র জেমস ক্যামেরনের ব্যক্তিগত অভিলাষ। মূলত তিনি নিজ চোখে সমুদ্রের সবচেয়ে গভীর বিন্দুটি দেখে আসবেন বলেই এত বড় প্রকল্প হাতে নেওয়া। কিন্তু জেমস একজন বিজ্ঞানপ্রেমী ও দূরদর্শী মানুষ। তিনি এ যন্ত্রটিকে আরও কয়েকটি কাজের উপযোগী করে গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেন। এতে যুক্ত করা হয় বেশ কিছু বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ও উচ্চ প্রযুক্তির ক্যামেরা।

৮ মিটার লম্বা ও প্রায় ২.৫ মিটার প্রশস্ত এই ডুবোযানটির ভর মোটামুটি ১২ টনের কাছাকাছি। এর মূল দেহটি কিছুটা চ্যাপ্টা নলাকার এবং এর ভেতরে আলাদা করে একটি গোলাকার ক্যাপসুলের মতো বসানো রয়েছে, যার মধ্যে পা গুটিয়ে বসে জেমস ডুব দেবেন মারিয়ানা ট্রেঞ্চের নিঃসীম গভীরতায়। এই যানটি অন্যান্য ডুবোজাহাজের মতো আনুভূমিকভাবে নয়, বরং উল্লম্বভাবে সমুদ্রের তলদেশে যাত্রা করবে- সেভাবেই এর নকশা করা হয়েছে।

এ প্রকল্প চলাকালে ক্যামেরন তার সবচেয়ে কাছের দুজন মানুষকে হারান। এন্ড্রু ওয়াইট এবং মাইক ডি গ্রুই; তারা হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় মারা যান। দুজনেই চলচ্চিত্র নির্মাতা এবং জেমসের খুবই ঘনিষ্ঠ। তারাও প্রজেক্টে যুক্ত ছিলেন। এ ঘটনা তাকে বেশ নাড়া দিয়েছিল এবং কাজের গতিকে খানিকটা মন্থর করে দিয়েছিল।

স্বপ্নযাত্রা

২০১২ সালের শুরুর দিকে প্রকল্পটির সমাপ্তি ঘনিয়ে আসে, যদিও শেষ পর্যায়ে খানিকটা তাড়াহুড়া করেই ডিপ সি চ্যালেঞ্জারকে তার মূল কাজের জন্য চূড়ান্তভাবে প্রস্তুত করা হয়। মারিয়ানা ট্রেঞ্চের গভীরে ঝাঁপ দেওয়া আগে যন্ত্রটিকে প্রায় ৯টি ‘টেস্ট ভাইভ’ বা পরীক্ষামূলক ডুব দিয়ে তার সক্ষমতার প্রমাণ দিতে হয়েছিল। প্রতিটি টেস্টেই এর নানা ত্রুটি ধরা পড়তে থাকে এবং ইঞ্জিনিয়ারদের অক্লান্ত পরিশ্রমে সেগুলো সারিয়ে তোলা হয়। তবে প্রশান্ত মহাসাগরের বিভিন্ন স্থানে চালানো প্রতিটি টেস্ট ডাইভে বেশ কিছু অর্জনও ছিলো; সমুদ্রের গভীরে গিয়ে অনেক নতুন তথ্য জানা গেছে, যা পূর্বে জানা ছিল না।

অবশেষে এলো সেই দিন, এবারের লক্ষ্য ‘চ্যালেঞ্জার ডিপ’। তবে ‘চ্যালেঞ্জার ডিপ’ জয় করার কাজটা আরো চ্যালেঞ্জিং করে তুলতে সেদিন সমুদ্রও ছিল বেশ উত্তাল; কোনোভাবে ডিপ সি চ্যালেঞ্জারকে নিরাপদে পানিতে নামানোর সুযোগ পাওয়া যাচ্ছিল না। এদিকে সময় চলে যাচ্ছে, জাহাজকে ফিরে যেতে হবে।

জেমস খানিকটা ঝুঁকি নিলেন, যার জন্য এতদূর আসা, সেটি না করে তিনি যাবেন না। তিনি তার দলের সদস্যদের সাথে সংক্ষিপ্ত মিটিং করে সিদ্ধান্ত নিলেন ভোরের দিকে সমুদ্র যখন খানিকটা শান্ত হবে, তখনই তিনি নেমে পড়বেন।

সে অনুসারেই কাজ করা হলো; ২০১২ সালের ২৬শে মার্চ স্থানীয় সময় ভোর চারটায় তার যাত্রা শুরু হলো। কিন্তু প্রথমেই দেখা দিলো সামান্য যান্ত্রিক গোলযোগ, যা মোটেও ভালো লক্ষণ নয়। কিন্তু সেটাকে পাত্তা না দিয়ে জেমস তার যাত্রা শুরু করলেন। ‘চ্যালেঞ্জার ডিপ’ এর গভীরতম বিন্দুতে পৌঁছাতে তার সময় লাগে প্রায় আড়াই ঘন্টা। সেখানে তিনি প্রায় তিন ঘণ্টা অবস্থান করেছিলেন; ঘুরে বেড়িয়েছিলেন সীমাহীন নীরবতার রাজ্যে। এর জন্যই তো তার এতদূর আসা!

৫২ বছর পূর্বেও এখানে মানুষ এসেছিলো, কিন্তু তারা এত সময় ধরে অবস্থান করেনি এবং তেমন কোনো কাজও করতে হয়নি তাদেরকে। জেমস তার ডুবোযানের সাথে করে নিয়ে আসা বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে মাটি, পানি ও পাথরের নমুনা সংগ্রহ করলেন। প্রায় দুশো মিটার এলাকা চষে বেড়ালেন, ইচ্ছামতো ছবি তুললেন এবং ভিডিও করলেন। এ দৃশ্যগুলো পরবর্তীতে তার এই অভিযান নিয়ে তৈরি ‘ডিপ সি চ্যালেঞ্জ’ নামক ডকুমেন্টারিতে ব্যবহার করা হয়েছিল।

অবশেষে এ যাত্রার সময় ফুরিয়ে এলো, কিছু যান্ত্রিক ত্রুটিও ধরা পড়তে লাগলো। জেমস তাই নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও রওনা হলেন; সাবমারসিবলটির সাথে করে নিয়ে যাওয়া অতিরিক্ত ভর মুক্ত করে দিলেন। এতে করে পুরো যন্ত্রটির সামগ্রিক ঘনত্ব পানির ঘনত্বের চেয়ে কমে গেলো এবং সেটি উপরে উঠতে শুরু করলো। এক ঘন্টার চেয়েও কিছু বেশি সময় লেগেছিল তার সমুদ্রপৃষ্ঠের উপর ভেসে উঠতে। তিনি ফিরে এলেন সমুদ্রের সবচেয়ে গভীর থেকে, সৃষ্টি করে এলেন ইতিহাস। গোটা মিশনে তার সহধর্মিনী সুসান এলিজাবেথ এমিস পাশে থেকে তাকে উৎসাহ যুগিয়েছেন।

শেষকথা

জেমস ক্যামেরনের এই দুঃসাহসিক অভিযান ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। তিনিই সমুদ্রের সবচেয়ে গভীরতায় যাওয়া মানুষ হিসেবে রেকর্ড সৃষ্টি করেন। এর পূর্বে ‘ট্রিয়েস্ট’ যেখানে পৌঁছেলিল, সেটি প্রায় একই স্থানে হলেও যন্ত্রটি এক জায়গায় স্থির ছিল, ফলে সবচেয়ে গভীর স্থানের গভীরতম বিন্দুটিতে এটি স্পর্শ করেনি। কিন্তু ডিপ সি চ্যালেঞ্জারে করে ক্যামেরন সবচেয়ে গভীর বিন্দুটিতে নিজের চিহ্ন রেখে এসেছে। তাছাড়া ১৯৬০ সালের তুলনায় অত্যাধিক উন্নত ও নিখুঁত যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে তিনি নির্ভুলভাবে ‘চ্যালেঞ্জার ডিপ’ এর গভীরতা নির্ণয় করেন।

এ মিশনের একটি বিশেষত্ব হলো, এতেই প্রথম এমন ক্ষুদ্র আকৃতির মনুষ্যবাহী ডুবোযান ব্যবহৃত হয়েছিল। এটি নিঃসন্দেহে একটি বড় প্রযুক্তিগত অর্জন। নাসা ও ন্যাশনাল জিওগ্রাফিকসহ অনেকগুলো বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান এই মিশনের অংশীদার ছিল। গোটা মিশনের বৈজ্ঞানিক সাফল্যও অনেক। সমুদ্রের বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন গভীরতা থেকে প্রচুর পরিমাণ বৈজ্ঞানিক তথ্য উপাত্ত সংরগ্রহ করা হয়েছিল এ মিশনে এবং মোট ৬৮টি সম্পূর্ণ নতুন প্রজাতির সামুদ্রিক জীব আবিষ্কৃত হয়েছিল। সমুদ্রতল থেকে অসংখ্য নমুনা ও ছবি তুলে আনা হয়েছে, যা বৈজ্ঞানিক গবেষণায় ব্যবহৃত হচ্ছে। এসব গবেষণা থেকে সমুদ্রের গভীরে এত উচ্চচাপেও কীভাবে জীবনধারণ করা সম্ভব হয় এর জবাব মিলবে।

ডিপ সি চ্যালেঞ্জার নামক ডুবোযানটি তৈরি করতে কত খরচ হয়েছে, তা প্রকাশ করেননি জেমস ক্যামেরন। তবে অনুমান করা হয়, যন্ত্রটি তৈরিতে প্রায় ১০ মিলিয়ন ডলার খরচ হয়েছে। গোটা মিশনের অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচ হিসাব করলে অংকটা আরও অনেক বেশি হবে। ডিপ সি চ্যালেঞ্জার নামক ডুবোজাহাজটি তিনি ‘উডস হোল ওশ্যানোগ্রাফিক ইনস্টিটিউশন’ নামক একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠানকে দান করে দেন।

জেমস ক্যামেরনের আশা, তিনি তার বাল্যকালের স্বপ্নকে যেভাবে বাস্তবে রূপ দিয়েছেন, তেমনি ঠিক এই মুহূর্তেও হয়তো অনেক শিশু এমনই যুগান্তকারী স্বপ্ন মনে লালন করছে। হয়তো তারাও তাদের স্বপ্ন পূরণে পিছপা হবে না এবং বদলে দেবে পৃথিবীকে।