“আইনি নিষেধাজ্ঞা শুধু সমস্যা বন্ধ করতেই ব্যর্থ হয় না, বরং পূর্বোক্ত সমস্যার চেয়ে অধিকতর জটিল এবং গুরুতর সমস্যার সৃষ্টি করে”- বিখ্যাত মার্কিন সাংবাদিক মেনকেন

বাংলাদেশে বর্তমানে সবচেয়ে আলোচিত বিষয় হচ্ছে ‘মাদক বিরোধী অভিযান’। প্রতিদিনই ধরা পড়ছে মাদক ব্যবসায়ীরা, নিহত হচ্ছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সাথে ‘বন্দুকযুদ্ধে’। এ বিষয়ে নানা মুনির নানারকম মত রয়েছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে চোখ রাখলেই দেখা যাচ্ছে অজস্র স্ট্যাটাস আর কমেন্ট, যেখানে কেউ এর পক্ষ নিচ্ছে আবার কেউ বিরোধীতা করছে। এরকম পরিস্থিতিতে মাদক বিরোধী অভিযান নিয়ে আলোচনা করা যেতেই পারে। তবে আমাদের আলোচনা বাংলাদেশের মাদক বিরোধী অভিযান নিয়ে নয়, বিশ্বে মাদক বিরোধী অভিযানে সবচেয়ে ‘সুখ্যাত’ এবং ‘কুখ্যাত’ আমেরিকার অভিযানের আদ্যোপান্তই জানবো আজ।

আমেরিকায় মাদকের বিরুদ্ধে আইনি হস্তক্ষেপের ইতিহাস বহু পুরনো। তবে প্রাথমিক সময়ে সবচেয়ে চমকপ্রদ ছিল ১৯২০ সালে সংবিধানের অষ্টাদশ সংশোধনী। আমাদের আলোচনার শুরু সেখান থেকেই। মার্কিন প্রশাসন অত্যন্ত ‘মহৎ উদ্দেশ্য’ সামনে রেখে সংবিধানে সংশোধনী পাস করে দেশব্যাপী সকল প্রকার নেশাজাতীয় পানীয় উৎপাদন এবং ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ করে। এর পেছনে যুক্তি ছিল, অ্যালকোহলের কারণে মার্কিন সমাজে ধর্ষণ, চুরি, বিবাহবিচ্ছেদ সহ নানা প্রকার স্বাস্থ্য সমস্যা বাড়া। তাই সমাজকে রক্ষা করতে করা হলো নতুন আইন। কিন্তু ফলাফল হলো বিপরীত। এক বছরের মধ্যে আমেরিকায় অ্যালকোহল গ্রহণের হার আগের চেয়ে দ্বিগুণ হলো! প্রকাশ্যে বিক্রয় করতে না পারায় মদ ও অন্যান্য নেশাজাতীয় তরলের বিশাল কালোবাজার গড়ে উঠলো। আবার সহজলভ্য মাদক ক্রয় করতে না পেরে অনেকে হেরোইন, কোকেন, ফেনসিডিলের মতো আরো গুরুতর মাদকের উপর নির্ভরশীল হলো। ফলে সমাজে অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডও বেড়ে গেলো। আর কড়াকড়ির কারণে অ্যালকোহলের দাম বৃদ্ধি পেল অনেকাংশে। তাই অধিক মুনাফা অর্জনের জন্য অনেকে নতুন করে অ্যালকোহল উৎপাদন ও বিক্রয়ের সাথে যুক্ত হলো।

অষ্টাদশ সংশোধনীর বহুমাত্রিক ব্যর্থতায় তা ১৯৩৩ সালেই বাতিল করা হয়। কিন্তু ততদিনে মাদক ব্যবসা এবং মাদক সেবন বহুদূর পৌঁছে গিয়েছে। তাই আমেরিকার তখন আর মাদকের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে যাওয়া ছাড়া উপায়ও রইলো না। আর মার্কিন প্রশাসন মাদকের বিরুদ্ধে যত কঠোর হতে লাগলো, মাদক ততো সহজে আমেরিকাকে গ্রাস করে নিতে লাগলো। ১৯৭০ সালে প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সনের হাত ধরে শুরু হলো ‘ওয়্যার অন ড্রাগ’ বা মাদকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ। সে যুদ্ধের ফলাফল কী জানেন? কয়েকটি অঙ্গরাজ্যে মারিজুয়ানার ‘মেডিসিন’ হিসেবে ব্যবহার স্বীকৃতি দেয়া হলো, ৪টি অঙ্গরাজ্যে ‘বিনোদনমূলক’ ব্যবহারের জন্য মারিজুয়ানা স্বীকৃতি পেল, আর অধিকাংশ অঙ্গরাজ্য একেবারে বৈধতাই দিয়ে দিল! বলে রাখা ভালো, তারা বৈধতা ইচ্ছে করে দেয়নি, বরং অতিরিক্ত টাইট দিতে গিয়ে তাদের বোতলের ছিপির প্যাচই কেটে গিয়েছিল!

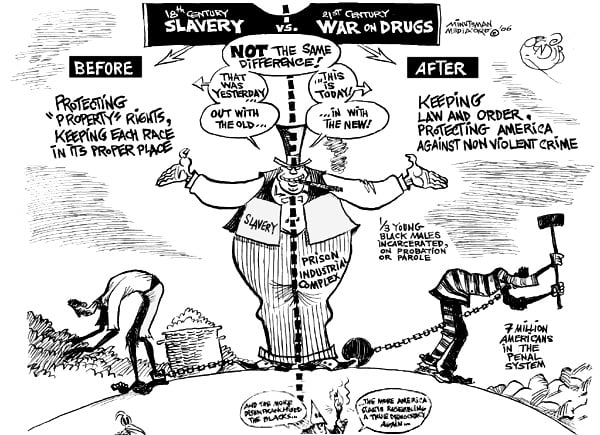

ছিপি কীভাবে ঢিলে হয়ে গেল তা একটা উদাহরণ দিলেই টের পাবেন। ১৯৮০ সালে মাদকের সাথে জড়িত থাকার অপরাধে যুক্তরাষ্ট্রের জেলখানাগুলোতে বন্দী ছিল ৫ লক্ষ ৮০ হাজার মানুষ। ২০১৪ সালে সংখ্যাটা দাঁড়ায় ১৫ লক্ষ ৬১ হাজারে! এর মধ্যে আবার ৭ লক্ষাধিক ছিল কেবলই মারিজুয়ানার আসামী। এবার বুঝুন, মার্কিন অঙ্গরাজ্যগুলো কেন মরিয়া হয়ে মারিজুয়ানার বৈধতা প্রদান করছে! অন্যদিকে মাদকের সাথে জড়িতদের বিরুদ্ধে আইন দিনকে দিন কঠোর করা হচ্ছে আমেরিকায়। যেমন, একবার যদি কেউ মাদক বিষয়ক আইন লঙ্ঘনের অপরাধে ১ মাসের জন্য হলেও জেল খাটে, তাহলে আজীবন সে নানা ধরনের সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবে- ভালো চাকরি পাবে না, ভাতা পাবে না, অনেক কিছুর অনুমতি পাবে না। এক্ষেত্রে কৃষ্ণাঙ্গের জন্য আইন আরো কঠোর। সাজা পাবার পর ফিরে আসার সুযোগ না পাওয়া এই বিশাল জনগোষ্ঠী কি বাকী জীবনটা অনুশোচনা করে কাটিয়ে দেয়? যদি আপনি তা-ই ভেবে থাকেন তাহলে আপনি ভুল ভাবছেন। কারণ, সামাজিকভাবে হেয় ও অপদস্থ হওয়ার পর তারা বরং জড়িয়ে যায় নানাবিধ অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে। যার ফলাফল হিসেবে আজ বিশ্বের মোট কারাবন্দী আসামীর ২৫ ভাগই আমেরিকার!

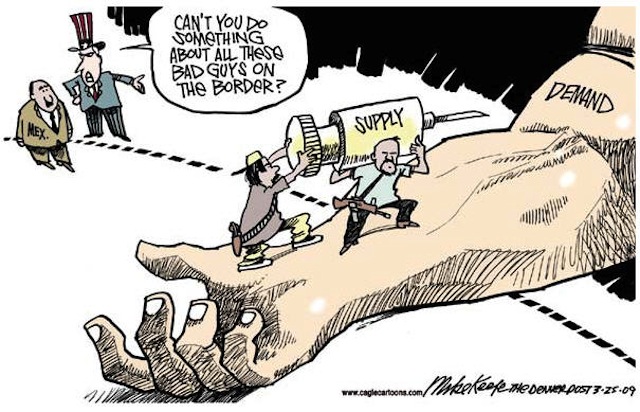

মার্কিন প্রসাশন সাম্প্রতিককালে অর্থনৈতিকভাবে মাদক নিয়ন্ত্রণের পরিকল্পনা সাজায়। তারা পানির মতো সহজ একটি সূত্র ধরে এগোতে শুরু করে যে, সরবরাহ বন্ধ করে দিলে চাহিদা ও বন্ধ হয়ে যাবে। অথচ সরবরাহ বন্ধ করতে গিয়ে প্রাথমিকভাবে মাদকের বাজারে ঘাটতি সৃষ্টি হবে। আর অর্থনীতির চিরন্তন নিয়ম অনুযায়ী, সরবরাহ কমে গেলে চাহিদা বেড়ে যায়, একই সাথে বাড়ে দাম। ব্যাপারটা উল্টো মনে হচ্ছে না? দাম বাড়লে তো চাহিদা কমবার কথা, তাই না? কিন্তু মনে রাখতে হবে, এখানে পণ্যটি হচ্ছে মাদক। শুধু তা-ই নয়, অনুমোদিত মাদকের উপরেও উচ্চহারে ট্যাক্স বসানো শুরু করে মার্কিন সরকার। কিন্তু একটি সাধারণ বিষয় তাদের চিন্তার বাইরেই রয়ে যায়। সেটি হচ্ছে, “দাম বেড়ে গেলে চাহিদা কমে যায়”, অর্থনীতির এই চিরন্তন সূত্র মাদকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। ৩ টাকার বেনসন সিগারেট বর্তমানে ১১ টাকায় বিক্রি হচ্ছে, তথাপি এর চাহিদা পূর্বের চেয়ে বহুগুণ বেশি! ঠিক এ কারণেই মার্কিনীদের অর্থনৈতিকভাবে মাদক নিয়ন্ত্রণের বুদ্ধিও বিপরীত ফলাফল বয়ে আনে। বিক্রেতারা ট্যাক্সের ভার পুরোটাই ক্রেতাদের উপর ছেড়ে দেয়, গড়ে ওঠে কালোবাজার, অধিক মুনাফার জন্য তৈরি হয় নতুন নতুন মাদক ‘উদ্যোক্তা’।

এখন অনেকেই ভাবতে পারেন, মাদক কেন সম্পূর্ণরূপে অবৈধ ঘোষণা করছে না আমেরিকা। চলুন এর কারণ জানা যাক। প্রথমত, মাদকদ্রব্য সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ ঘোষণা মানে মাদকের বাজার পুরোটাই আন্ডারগ্রাউন্ডে চলে যাওয়া। আবার নিষেধাজ্ঞার কারণে, মাদক সরবরাহ করা হয় ভুল লেবেল লাগিয়ে। সংশ্লিষ্ট মাদক বিষয়ক অধিকাংশ তথ্যই নিরাপত্তার খাতিরে গোপন রাখে উৎপাদনকারীরা। ফলে, অধিক লাভ করার আশায় অনেকেই কম খরচে নিম্নমানের মাদক উৎপাদন করবে, যা অনেক সময়ই বিষাক্ত হয়। এতে করে মাদক সংশ্লিষ্ট মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে যাবে। আবার সকল প্রকার মাদক নিষিদ্ধ হওয়া মানে মাদক সরবরাহের খরচ বেড়ে যাওয়া, যেহেতু তা চোরাই পথে অনেক কায়দা করে নিয়ে যেতে হবে। এক্ষেত্রে অতিরিক্ত খরচ বহন করে স্বল্পমূল্যের মাদক বিক্রয় থেকে পিছিয়ে আসে বিক্রেতারা। তারা নির্ভর করে দামী মাদকদ্রব্যের উপর, যেগুলো অত্যাধিক ক্ষতিকর। ফলে মাদক সংশ্লিষ্ট রোগব্যাধি বেড়ে যায়। আর দাম বেড়ে যাওয়ায় উৎপাদন বৃদ্ধির অর্থনৈতিক নিয়মের ব্যাপারটা তো আছেই।

মাদকদ্রব্য সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করে দিলে আরো একটি গুরুতর অপ্রত্যাশিত সমস্যা হাজির হবে, তা হচ্ছে কার্টেল। মাদক ব্যবসা এবং উৎপাদন যখন নিষিদ্ধ হবে, আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সাথে সংঘাত যখন নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হবে, তখন স্বাভাবিকভাবেই ব্যবসায় ঝুঁকির মাত্রা বেড়ে যাবে এবং প্রয়োজন পড়বে অধিক লোকবল। ফলে বড় বড় মাদক ব্যবসায়ীরা নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার্থে নিজেদের মধ্যে সমঝোতা করবে, সৃষ্টি হবে কার্টেলের। আর ড্রাগ কার্টেল মানেই সিভিল সার্ভিসে অসীম দুর্নীতি। কার্টেলকে রক্ষা করতে ব্যবসায়ীরা পুলিশ, প্রশাসন থেকে শুরু করে উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাদেরও বিশাল অঙ্কের ঘুষ প্রদান করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই টাকার অঙ্ক এত বড় হয় যে তা এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হয় না। ফলে শুরু হয় দুর্নীতির নিরবচ্ছিন্ন চক্র।

কার্টেলের প্রসঙ্গে আরো আলোচনা প্রয়োজন। ১৯ শতক পর্যন্তও আমেরিকার বাজারে হেরোইন, কোকেইন, মরফিন আর মারিজুয়ানার মতো মাদক দ্রব্য বৈধ ছিল। আর অ্যালকোহল তো ছিল খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু ২০ শতকে এসে একের পর এক নিষেধাজ্ঞা আর নতুন নতুন আইনের দরুন মাদক উৎপাদন ও গ্রহণ বিস্ময়করভাবে বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। একদিকে মাদকের চাহিদা বাড়তে থাকে, অন্যদিকে আইনপ্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর কঠোর মনোভাবের সাথে পাল্লা দিয়ে গজিয়ে উঠতে থাকে নিত্যনতুন কার্টেল। এদিকে কার্টেল নিয়ন্ত্রণে আইনি সংস্থাগুলো আরো কঠোর হয়, আর তাতে মাদকের উৎপাদন আরো বাড়ে! কারণ, মাদক ব্যবসা যত গোপনীয় হয়, এর মূল্য ততো বাড়ে। ফলে দেশীয় উৎপাদনে স্থানীয় বাজারের চাহিদা না মিটলে শুরু হয় আমদানি। উদাহরণস্বরূপ, মেক্সিকোতে ১ কেজি আফিমের মূল্য ১৫ হাজার ডলার। সেখানে কড়াকড়ির জন্য আমেরিকায় ১ কেজি আফিমের মূল্য ৪০,০০০-৫০,০০০ হাজার ডলার! ফলে মার্কিন আর মেক্সিকান ব্যবসায়ীদের মধ্যে গড়ে ওঠে কার্টেল, শুরু হয় বেচা কেনা। ব্যাপারটা ধরতে পারছেন তো? অধিকতর কঠোর আমেরিকাতেই বরং চলে আসছে অধিকাংশ মেক্সিকান আফিম!

কার্টেলের আরেকটি সমস্যা হচ্ছে প্রাণহানি। এসব কার্টেল কোনো ধরাবাঁধা নিয়ম মেনে চলে না। ফলে প্রায়শই প্রভাব বিস্তারকে কেন্দ্র করে গোলাগুলির ঘটনা ঘটে। উপরের আলোচনায় আমরা দেখলাম আমেরিকার মাদকবিরোধী যুদ্ধের জন্য তারা নিজেরাই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে মেক্সিকান আফিমের কারণে। এবার আরো অবাক হবেন যখন জানবেন যে মার্কিনদের আইনী কড়াকড়ি একইসাথে ক্ষতিগ্রস্ত করছে মেক্সিকোকেও! ২০০৪-০৫ সালের দিকে আমেরিকায় মেথাঅ্যাম্ফেটামিন তথা মেথের জনপ্রিয়তা ছিল তুঙ্গে। পুরো আমেরিকায় ২৪ হাজারের অধিকা মেথ তৈরির কারখানা গড়ে ওঠে। কিন্তু পরবর্তী ১০ বছরে ডিইএ (ড্রাগ এনফোর্সমেন্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) এর তৎপরতায় সংখ্যাটা ১১ হাজারে নেমে আসে। তবে মার্কিনীদের মধ্যে মেথ সেবন কিন্তু কমেনি, কমেছিল দেশীয় মেথ সেবনের হার! হ্যাঁ, ততদিনে আমেরিকার মেথ বাজার সয়লাব হয়েছে মেক্সিকান মেথে। মেক্সিকোতে গড়ে ওঠা সুপারল্যাবগুলো থেকে আমেরিকায় চালান করা হতো এই ভয়াবহ মাদক। এর মধ্য দিয়ে মেথ নামক আরো একটি ভয়াবহ মাদকে আক্রান্ত হলো মেক্সিকোও। আর সেখানেও শুরু হলো মাদকবিরোধী যুদ্ধ এবং নিরন্তর রক্তপাত।

আমেরিকার মাদকবিরোধী যুদ্ধের আরেকটি দুর্বল দিক হচ্ছে তাদের পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ। আমেরিকায় বর্ণবাদের ইতিহাস বেশ পুরনো এবং এখনো তা ভালোভাবেই রয়ে গেছে। যেখানে আমেরিকার মোট জনসংখ্যার মাত্র ১২ ভাগ কৃষ্ণাঙ্গ, সেখানে মাদক সংশ্লিষ্ট অপরাধে গ্রেফতার হওয়া মোট আসামীর ৬২ ভাগই এই সংখ্যালঘুরা! অথচ গবেষণায় দেখা গেছে যে, শেতাঙ্গদের মাদক ব্যবহারের হার কৃষ্ণাঙ্গদের চেয়ে ৩ গুন বেশি। কিন্তু মাদক সংশ্লিষ্ট অপরাধে জেলে যাচ্ছে কেবল কৃষ্ণাঙ্গ আর হিসপানিকরাই। আইনের এই ফাঁক গলে বেরিয়ে যাবার সুযোগ পেয়ে শেতাঙ্গদের মাঝে মাদকের ব্যবহার উদ্বেগজনকহারে বেড়ে চলেছে। আবার কৃষ্ণাঙ্গদের মধ্যে বেড়ে চলেছে হতাশা। চাকরি, শিক্ষা সহ নানা সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়ে তারা যেভাবে অপরাধকর্মে লিপ্ত হয় তা উপরে একবার আলোচনা করা হয়েছে।

মাদকবিরোধী যুদ্ধের এতসব বিপরীত ফলাফল কি যুক্তরাষ্ট্রকে থামাতে পেরেছে? নাহ্, মোটেও না। বরং যুক্তরাষ্ট্রের মাদক যুদ্ধ দেশের সীমানা ছাড়িয়ে বিদেশে গিয়ে পৌঁছেছে। ২০০১ সালে আফগানিস্তানে যুদ্ধ শুরু করার পর প্রথমদিকে নিজেদের স্বার্থ হাসিলে, তালেবান এবং আল-কায়দার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার জন্য মাদক ব্যবসায়ীদের সহায়তা করে মার্কিন সৈন্যরা। পর্যাপ্ত তথ্যাদি এবং সহায়তা পাবার পরই ২০০৩-০৪ সালে মার্কিন বাহিনীর ‘বোধোদয়’ হয়। এবার তারা আফগানদের আফিম এবং পপি উৎপাদনের বিরুদ্ধে ‘জিরো টলারেন্স’ নীতিতে এগোতে শুরু করে। এক যুদ্ধের সাথেই আফগানিস্তানে আরো একটি নতুন যুদ্ধ শুরু করে আমেরিকা। ডিইএ অফিস ২০০৩ সালে ১৩টি থেকে ২০০৪ সালে ৯৫ এ গিয়ে দাঁড়ায়। পাল্লা দিয়ে বাড়ে সামরিক ব্যয়। আফগান যুদ্ধ বাদে, কেবল মাদক বিরোধী অভিযানের জন্য ২০০৩-১২ সাল পর্যন্ত ১০ বছরে আমেরিকা ব্যয় করেছে ৮.৪ বিলিয়ন ডলার! ফলাফল? ২০০২ সালে ৭৬ হাজার হেক্টর জমির বিপরীতে ২০১৩ সালে আফগানরা ২,০৯,০০০ হেক্টর জমিতে আফিম চাষ করে, বিশ্বে আফিম বাজারের ৮০ শতাংশ দখল করে একচেটিয়া রাজত্ব বসিয়েছে!

মার্কিনদের দীর্ঘমেয়াদী মাদকবিরোধী যুদ্ধের কিছু খুচরা তথ্য এক নজরে দেখে নেয়া যাক।

১) ১৯৯০ সালের পর থেকে মাদক বিরোধী আইন যত কঠোর হয়েছে, মাদকের বিশুদ্ধতাও বেড়েছে পাল্লা দিয়ে। ফলে, অধিকতর বিশুদ্ধ মাদকের সেবনকারীর সংখ্যাও বেড়েছে।

২) একই সময়ে আবার যখনই কোনো প্রকার বহুমাত্রিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে, মাদকের বিশুদ্ধতা কমেছে, অবিশুদ্ধ মাদক সেবনে মৃত্যুর সংখ্যা বেড়েছে। নিষেধাজ্ঞা তুলে নিলেই অবস্থাটা স্বাভাবিক হয়ে গেছে।৩) ২০১১ সালে ‘গ্লোবাল ফিনেন্সিয়াল ইন্টেগ্রিটি’র এক রিপোর্টে বলা হয়, বিশ্বে মাদক বাজারের অর্থমূল্য ৩২০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যার প্রায় ৩৫ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করে আমেরিকা!

৪) প্রতিবছর মাদকবিরোধী অভিযানে ৫০ বিলিয়ন ডলার ব্যয় করে আমেরিকা।

৫) মাদকবিরোধী অভিযান ব্যর্থ হওয়ায়, বিশেষত মারিজুয়ানার প্রসার রোধে ব্যর্থ হওয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের ২২টি প্রদেশে বর্তমানে ‘স্বল্প’ পরিমাণে মারিজুয়ানা বহন করা বৈধ।

৬) যুক্তরাষ্ট্রের মাদক বিরোধী যুদ্ধে কিংবা সরাসরি সহায়তায় ২০০৬ সালের পর থেকে কেবল মেক্সিকোতে ১ লক্ষাধিক মানুষ নিহত হয়েছে।

৭) ‘ব্যুরো অব জাস্টিস স্ট্যাটিস্টিকস’ বা বিজেএসের ২০০৪ সালের তথ্য অনুযায়ী, ডিইএ বাদেই (যেটি কিনা শুধুমাত্র মাদক নির্মূলে কাজ করে) কেবল পুলিশ এবং শেরিফ অফিসের আড়াই লক্ষাধিক কর্মকর্তা মাদক অভিযানের সাথে যুক্ত।

মার্কিনীদের এই দীর্ঘস্থায়ী মাদক যুদ্ধে সবচেয়ে বেশি যারা ভুগছে তারা দেশের সাধারণ জনগণ। মার্কিন নাগরিকদের সামষ্টিক মতামতের উপরও তাই প্রভাবে পড়েছে ব্যাপকভাবে। ১৯৯০ সালের এক সমীক্ষায় দেখা যায় যে ৭৩ শতাংশ মানুষ বড় বড় মাদক ব্যবসায়ীদের জন্য মৃত্যুদণ্ডের আইন চাইতো। অথচ ২০১৪ সালে এসে এই মৃত্যুদণ্ড চাওয়া মানুষের সংখ্যা ২৫ ভাগে নেমে এসেছে। একই সাথে অধিকাংশ মানুষই এখন আত্মঘাতী মাদক যুদ্ধের বিরোধী। তাদের চাওয়া, সরকার যেন ভিন্নপন্থায় রক্তপাতবিহীন উপায়ে মাদক নির্মূলে মনোযোগ দেয়। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, এসব ব্যাপারে মাথা ঘামানোর বিন্দুমাত্র ইচ্ছাও নেই মার্কিন সরকারের। মাদক নির্মূলে তাদের সামগ্রিক নীতি সেই নিক্সন প্রশাসনের মতোই রয়ে গেছে, উপরন্তু বছর বছর বেড়ে চলেছে সামরিক ব্যয়।

ফলহীন বৃক্ষের গোড়ায় পানি ঢালায় যুক্তরাষ্ট্রের জুড়ি নেই। তাদের এই প্রবণতা কেবল ২০ শতকের কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণ করেই বলে দেয়া যায়। ভিয়েতনাম যুদ্ধ, কিউবানদের বিরুদ্ধে অসংখ্য গোপন অভিযান কিংবা ২১ শতকের আফগান ও ইরাক যুদ্ধ প্রত্যক্ষ করেই যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক মনোভাব টের পাওয়া যায়। এসব যুদ্ধে লাভ তাদের কিছুই হয়নি, বরং লক্ষাধিক সৈন্য প্রাণ হারিয়েছে, ট্রিলিয়ন ডলার অর্থহানী হয়েছে, একইসাথে যে দেশের ‘মঙ্গলের’ জন্য তারা এসব যুদ্ধ চালিয়েছে, সেসব দেশের বরং দীর্ঘমেয়াদী ক্ষতি হয়েছে। তথাপি ক্রমাগত যুদ্ধ চালিয়েই চলেছে যুক্তরাষ্ট্র। এর পেছনে বড় কারণ হচ্ছে অস্ত্র ব্যবসা। অথচ পর্তুগাল, সুইজারল্যান্ডের মতো দেশগুলো মাদক সমস্যা নিরসনে বিশ্বের যেকোনো দেশের জন্য মডেল হতে পারতো।

পর্তুগালের উদাহরণই দেয়া যাক। ২০০১ সালে পর্তুগাল সরকার মাঝারি থেকে শুরু করে ভয়ানক, সকল প্রকার মাদকের উপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয় এবং বৈধতা প্রদান করে। এক্ষেত্রে কালোবাজারিদের জন্য শাস্তির ব্যবস্থা রাখা হয়। নিষেধাজ্ঞা আরোপের পর কোটি কোটি টাকা আইনি যুদ্ধে খরচ করার চেয়ে পর্তুগাল বরং মনোযোগ দেয় পুনর্বাসন প্রক্রিয়া এবং ক্ষতি হ্রাসের উপর। এর ফলাফল ছিল বিস্ময়কর। গত ১৫ বছরে পর্তুগালের মাদক সেবনের হার বাড়বে কি, বরং কমে গেছে ২৫-৩০ শতাংশের মতো, যা ইউরোপীয় দেশগুলোর তুলনায় অনেক কম, যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় তো অর্ধেকেরও কম! শুধু তা-ই নয়, কমেছে মাদক সংক্রান্ত মৃত্যু এবং রোগের প্রাদুর্ভাব। বিশেষ করে এইচআইভি সংক্রমণ তো বর্তমানে পর্তুগালে নেই বললেই চলে। এর পেছনের কারণগুলো খুবই স্বাভাবিক।

যখন অ্যালকোহল বা গাঁজার মতো স্বল্প ক্ষতিকারক মাদক দ্রব্যের উপরেও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়, তখনই সেবনকারীর অধিকতর ঝুঁকিপূর্ণ মাদকের দিকে ঝুঁকতে শুরু করে। সেক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা না থাকলে এরকম হবার সুযোগ নেই। অন্যদিকে আইনি কড়াকড়ি না থাকায় মাদকাসক্তরাও পুনর্বাসন প্রক্রিয়ায় যেতে পারে নির্দ্বিধায়। আর নিষেধাজ্ঞা কীভাবে মাদক ব্যবসাকে প্রসারিত করে তা তো উপরে আলোচনা করা হয়েছেই। আমেরিকার মাদক যুদ্ধ যে কেবল তাদেরকেই ভোগাচ্ছে তা নয়। মার্কিন হস্তক্ষেপ শুরুর পর থেকেই মেক্সিকো হয়ে উঠেছে মেথ ব্যবসার স্বর্গ, আফগানিস্তানে চলছে খাদ্যদ্রব্যের সমানুপাতে আফিম উৎপাদন। এসবই প্রমাণ করে যে দীর্ঘমেয়াদি মাদক বিরোধী যুদ্ধ কখনো সফলতা নিয়ে আসে না। বরং মাদক সমস্যা নিরসনে ভাবতে হবে ভিন্ন কিছু, যেতে হবে বিকল্প পথে। শেষ করবো আমেরিকার মাদক যুদ্ধ নিয়ে বিখ্যাত মার্কিন গবেষক, লেখক, দার্শনিক, ভাষাবিদ এবং ইতিহাসবিদ অধ্যাপক নোয়াম চমস্কির একটি উক্তি দিয়ে।

“গত ৪০ বছরে আমেরিকার মাদকবিরোধী যুদ্ধের ফলাফল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, প্রতিরোধ আর প্রতিকারের তুলনায় পুলিশী অভিযান আর বর্ডারে নিরাপত্তার পেছনে হাজার গুণ বেশি খরচ করা হয়েছে। অথচ আমেরিকার পথে-ঘাটে মাদকের সহলভ্যতা দিনকে দিন বাড়ছেই। তাহলে এর পেছনে দুটি কারণ থাকতে পারে, হয় যারা মাদকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাচ্ছে তারা পাগল, নয়তো তাদের অন্য কোনো উদ্দেশ্য আছে!”

(লেখাটি একটি বেসরকারী মার্কিন গবেষণা প্রতিষ্ঠান কাটো অর্গানাইজেশনের মাদকবিরোধী যুদ্ধ সংক্রান্ত গবেষণার উপর ভিত্তি করে লেখা হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় তথ্য ব্যুরো অব জাস্টিস স্ট্যাটিস্টিকসের ওয়েবসাইট থেকে নেয়া হয়েছে)

ফিচার ছবি: apessay.com