আগস্ট, ১৯৪১। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে। চারদিকে তখন অক্ষশক্তির জয়জয়কার। জার্মানি এবং তার কনিষ্ঠ অংশীদার (Junior partner) ইতালি তখন ইউরোপের মূল ভূখণ্ডের হর্তা-কর্তা-বিধাতা। বাল্টিক সাগর থেকে আটলান্টিক মহাসাগর পর্যন্ত ইউরোপের বিস্তৃত ভূমি তখন অক্ষশক্তির পদানত। ফ্রান্সের পতন ঘটেছে। মহাপরাক্রমশালী ‘সমুদ্রের রাণী’ (Mistress of the Sea) ব্রিটেন তখনো পরাজয় স্বীকার করেনি, কিন্তু অক্ষশক্তির তীব্র বিমান হামলায় তারা পর্যুদস্ত। অক্ষশক্তির সৈন্যরা আক্রমণ চালিয়েছে কমিউনিস্ট মহাশক্তি সোভিয়েত ইউনিয়নের ওপরে। বিখ্যাত লাল ফৌজকে চূর্ণবিচূর্ণ করে অক্ষসেনারা বিদ্যুৎগতিতে ধাবিত হচ্ছে মস্কোর দিকে। ওদিকে জাপান চীনের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের সাথে সাথে ইন্দোচীনও দখল করে ফেলেছে। আফ্রিকায় মিত্রশক্তির সঙ্গে অক্ষশক্তির তীব্র লড়াই চলছে। কেবল একটি বৃহৎ শক্তি তখনো যুদ্ধের বাইরে– মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সে সময় বিশ্বের বৃহত্তম অর্থনৈতিক শক্তি। বস্তুত বিংশ শতাব্দী আরম্ভ হওয়ার আগেই তারা বিশ্বের প্রধান অর্থনৈতিক শক্তিতে পরিণত হয়েছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ইউরোপে সংঘটিত ধ্বংসযজ্ঞ তাদের এই অবস্থানকে আরো শক্তিশালী করে তোলে। যুক্তরাষ্ট্র প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল এবং যুদ্ধের পর ইউরোপীয় রাজনীতির ঘূর্ণিপাকে জড়িয়ে পড়া থেকে বিরত থাকতে তারা আন্তর্জাতিক রাজনীতি থেকে নিজেদের যতদূর সম্ভব দূরে সরিয়ে রেখেছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার পরও তারা প্রথম পর্যায়ে নিরপেক্ষতা বজায় রাখে, কিন্তু তাদের সহানুভূতি ছিল মূলত ব্রিটেন ও ফ্রান্সের নেতৃত্বাধীন মিত্রশক্তির প্রতি।

কিন্তু ১৯৪১ সালের আগস্ট নাগাদ প্রায় কোণঠাসা ব্রিটেনের জন্য কেবল ‘সহানুভূতি’ যথেষ্ট ছিল না। ব্রিটিশরা যেকোনো মূল্যে এই যুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে নিজেদের পক্ষে জড়িত করতে চাচ্ছিল। ততদিনে ফ্রান্সের পতন ঘটেছে, প্রায় সমগ্র ইউরোপ অক্ষশক্তির করতলগত, ব্রিটেনের উপনিবেশগুলো বিদ্রোহন্মুখ। এমতাবস্থায় যুদ্ধে পরাজয় এড়ানোর জন্য এই যুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে সরাসরি জড়িত করা ছাড়া ব্রিটেনের সামনে অন্য কোনো পথ ছিল না। কেবল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিপুল শিল্পোৎপাদন ক্ষমতা এবং সামরিক সামর্থ্যই ব্রিটেনকে রক্ষা করতে পারত।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৯৪০ সালের সেপ্টেম্বরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের মধ্যে ‘ঘাঁটির বিনিময়ে ডেস্ট্রয়ার’ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তির মধ্য দিয়ে মার্কিনিরা ব্রিটেনকে ৫০টি ডেস্ট্রয়ার প্রদান করে এবং বিনিময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উত্তর আমেরিকা ও ক্যারিবিয়ান অঞ্চলের ব্রিটিশ উপনিবেশগুলোতে সামরিক ঘাঁটি স্থাপনের অধিকার লাভ করে। ১৯৪০ সালে ব্রিটেন যে অক্ষশক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়নি, এই চুক্তিটি ছিল তার একটি অন্যতম কারণ। এই চুক্তির মাধ্যমে প্রাপ্ত সামরিক সরঞ্জাম ব্রিটেনকে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে সহায়তা করেছিল। কিন্তু মার্কিন জনমত তখনো তীব্রভাবে যুদ্ধে অংশগ্রহণের বিরুদ্ধে ছিল, তাই যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণ থেকে বিরত ছিল। কিন্তু মার্কিন নীতিনির্ধারকদের একাংশ যুদ্ধে অংশগ্রহণের পক্ষপাতী ছিল, কারণ তাদের ধারণা ছিল, এই যুদ্ধ যুক্তরাষ্ট্রের জন্য সম্ভাবনার দুয়ার উন্মুক্ত করে দিবে।

১৯৪১ সালের আগস্ট নাগাদ তাদের এই ধারণা আরো বদ্ধমূল হয়। সে সময় সোভিয়েত ইউনিয়ন অক্ষশক্তির বিরুদ্ধে মরণপণ সংগ্রামে লিপ্ত ছিল, এবং মিত্রশক্তি আশঙ্কা করছিল যে, অক্ষশক্তির নিকট সোভিয়েত ইউনিয়নের পরাজয় নিশ্চিত। ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নের সম্ভাব্য পরাজয় ছিল অশনিসংকেত স্বরূপ, কারণ সোভিয়েত ইউনিয়ন পরাজিত হলে অক্ষশক্তির ইউরেশিয়ার বিস্তৃত অঞ্চলের সম্পদ হস্তগত করার সুযোগ পেত এবং ব্রিটেনের (এবং সম্ভবত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের) বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সেগুলো ব্যবহার করত। এই পরিস্থিতিতে ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পারস্পরিক সহযোগিতা জোরদার করার সিদ্ধান্ত নেয় এবং যুদ্ধে মিত্রশক্তি জয়ী হলে যুদ্ধ-পরবর্তী বিশ্বের রূপরেখা কেমন হবে সেটি নির্ধারিত করার সংকল্প করে। এই সংকল্পেরই ফল হচ্ছে ‘আটলান্টিক সনদ’ (Atlantic Charter)।

১৯৪১ সালের ৯ আগস্ট ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল ব্রিটিশ যুদ্ধজাহাজ ‘এইচএমএস প্রিন্স অফ ওয়েলসে’ চড়ে নিউফাউন্ডল্যান্ডের দক্ষিণ–পূর্ব উপকূলে প্লেসেনশিয়া উপসাগরে পৌঁছেন। সেখানে অবস্থিত মার্কিন নৌঘাঁটি ন্যাভাল স্টেশন আর্জেন্টিয়ায় তাকে স্বাগত জানান মার্কিন যুদ্ধজাহাজ ‘ইউএসএস অগাস্টা’য় বিরাজমান মার্কিন রাষ্ট্রপতি ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট। তাদের এই সাক্ষাৎকারটি সমগ্র বিশ্বের কাছ থেকে গোপন রাখা হয়েছিল। মার্কিনিরা জানত, তাদের রাষ্ট্রপতি ১০ দিনের জন্য মাছ ধরার ছুটিতে গেছেন! প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সে সময় নিউফাউন্ডল্যান্ড ছিল একটি ব্রিটিশ ডোমিনিয়ন (স্বায়ত্তশাসিত উপনিবেশ), এবং বর্তমানে এটি কানাডার ‘নিউফাউন্ডল্যান্ড অ্যান্ড ল্যাব্রাডর’ প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত।

৯ থেকে ১২ আগস্ট পর্যন্ত রুজভেল্ট ও চার্চিল এবং উভয় রাষ্ট্রের শীর্ষ কর্মকর্তাদের মধ্যে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। এটি পরবর্তীতে ‘আটলান্টিক সম্মেলন’ (Atlantic Conference) হিসেবে পরিচিতি অর্জন করে। সম্মেলনের পর ১৪ আগস্ট বিশ্ববাসীর উদ্দেশ্যে প্রচারিত হয় ‘রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রীর যৌথ ঘোষণা’, যেটি পরবর্তীতে আটলান্টিক সনদ হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। উল্লেখ্য, আটলান্টিক সনদ কোনো আনুষ্ঠানিক চুক্তি ছিল না, এবং এটির কোনো চুক্তিপত্রও ছিল না, যেটিতে কেউ স্বাক্ষর করেছে। এটি ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের মধ্যে কতিপয় সমঝোতার সমষ্টি, যেটিকে ঘোষণা আকারে প্রচার করা হয়েছিল এবং সেভাবেই এটি বিশ্বব্যাপী পরিচিতি অর্জন করে। পরবর্তীতে রুজভেল্ট আটলান্টিক সনদকে অলিখিত ব্রিটিশ সংবিধানের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন এবং মন্তব্য করেছিলেন, কাগজে কলমে আটলান্টিক সনদের কোনো অস্তিত্ব নেই, কিন্তু সবাই জানে যে এটির অস্তিত্ব রয়েছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আটলান্টিক সনদ ঘোষণার পরেও কয়েক মাস অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরাসরি যুদ্ধে যোগদান থেকে বিরত ছিল। কিন্তু এটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মিত্রশক্তির সঙ্গে নিজেদের ভাগ্য সংযুক্ত করে ফেলেছে। আটলান্টিক সম্নেলনের তিন মাস পরেই ১৯৪১ সালের ৭ ডিসেম্বর জাপান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পার্ল হারবার নৌ ও বিমানঘাঁটিতে আক্রমণ চালায় এবং প্রত্যুত্তরে যুক্তরাষ্ট্র জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এর মধ্য দিয়ে যুক্তরাষ্ট্র দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সরাসরি জড়িত হয়ে পড়ে, এবং বিশ্বযুদ্ধ শেষে একটি অর্থনৈতিক ও সামরিক পরাশক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়। এবং তাদের পরাশক্তি হিসেবে আবির্ভূত হওয়ার পশ্চাতে আটলান্টিক সনদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল।

আটলান্টিক সনদে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ–পরবর্তী বিশ্বের রূপরেখা প্রণয়ন করা হয়েছিল। উল্লেখ্য, আটলান্টিক সনদ এই সংক্রান্ত প্রথম ‘ঘোষণা’ নয়। এর আগে ১৯৪১ সালের ১২ জুন ব্রিটেন ও তাদের ৪টি ডোমিনিয়ন (কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকা), ইউরোপের ৮টি রাষ্ট্রের প্রবাসী সরকার (বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ডস, লুক্সেমবার্গ, নরওয়ে, চেকোস্লোভাকিয়া, পোল্যান্ড, যুগোস্লাভিয়া ও গ্রিস) এবং ‘ফ্রি ফ্রান্স’ (জার্মান–নিয়ন্ত্রণাধীন ‘ভিশি ফ্রান্সে’র বিরোধী বিকল্প ফরাসি সরকার) সম্মিলিতভাবে ‘সেন্ট জেমসের প্রাসাদের ঘোষণা’ বা ‘লন্ডন ঘোষণা’ প্রদান করে। এই ঘোষণার মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রগুলো অক্ষশক্তির সঙ্গে পৃথকভাবে শান্তি স্থাপন থেকে বিরত থাকা এবং মুক্ত জাতিগুলোর স্বেচ্ছায় একে অপরের সঙ্গে সহযোগিতায় লিপ্ত হওয়ার অধিকারকে স্বীকৃতি দেয়ার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়। ১৯৪১ সালের ১২ জুলাই ‘ইঙ্গ–সোভিয়েত চুক্তি’ স্বাক্ষরিত হয় এবং এই চুক্তির মধ্য দিয়ে ব্রিটেন ও সোভিয়েত ইউনিয়ন অক্ষশক্তির সঙ্গে পৃথকভাবে শান্তি স্থাপন থেকে বিরত থাকার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়। ‘আটলান্টিক সনদ’ ছিল এই প্রক্রিয়ার যৌক্তিক সম্প্রসারণ (logical extension)।

আটলান্টিক সনদে মোট ৮টি ধারা ছিল। এগুলো নিম্নরূপ:

- (১) যুদ্ধের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন কোনো ভূমি দাবি করবে না।

- (২) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন কোনো অঞ্চলের অধিবাসীদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে অঞ্চলটির মালিকানা পরিবর্তন দেখতে আগ্রহী নয়।

- (৩) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন প্রতিটি জাতির নিজস্ব সরকারব্যবস্থা বেছে নেয়ার অধিকারকে সম্মান করে এবং তারা যে জাতিগুলোর সার্বভৌম অধিকার ও স্বশাসন ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে সেই জাতিগুলোকে এসব ফিরিয়ে দিতে আগ্রহী।

- (৪) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন যুদ্ধোত্তর সময়ে ছোট–বড়, বিজয়ী–বিজিত প্রতিটি জাতির বাণিজ্য পরিচালনা ও কাঁচামাল সংগ্রহের ক্ষেত্রে সমঅধিকার বজায় রাখার প্রচেষ্টা চালাবে।

- (৫) শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতি, অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সকল জাতির মধ্যে পূর্ণ সহযোগিতা বজায় রাখতে আগ্রহী।

- (৬) নাৎসিবাদের চূড়ান্ত ধ্বংস সাধনের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন এমন একটি শান্তি স্থাপন করতে ইচ্ছুক, যেটি প্রতিটি জাতিকে নিরাপদে তাদের সীমানার ভিতরে বসবাস করার এবং ভীতি ও দারিদ্র থেকে মুক্ত থাকার সুযোগ দেবে।

- (৭) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন সমুদ্রে মুক্তভাবে চলাচলের অধিকার নিশ্চিত করতে ইচ্ছুক।

- (৮) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন বিশ্বাস করে, বিশ্বের প্রতিটি জাতির শক্তি প্রয়োগ পরিত্যাগ করা উচিত এবং পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত।

সাধারণ দৃষ্টিকোণ থেকে, আটলান্টিক সনদ ছিল খুবই ‘মহৎ’ এবং ‘নীতিবান’ একটি ঘোষণা। এটিতে বলপ্রয়োগের মাধ্যমে রাজনৈতিক বিরোধ সমাধানের প্রথা ও ভূমি দখলকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। এটিতে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে প্রতিটি জাতির নিজস্ব শাসনব্যবস্থা বেছে নেয়ার অধিকার, মুক্ত বাণিজ্যের অধিকার, মুক্তভাবে জোট গঠনের অধিকার এবং সমুদ্রে মুক্তভাবে চলাচলের অধিকারের ওপর। একই সঙ্গে নিরস্ত্রীকরণ, দারিদ্র দূরীকরণ এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সহযোগিতার ওপরেও জোর দেয়া হয়েছে।

আপাতদৃষ্টিতে সনদটির ধারাগুলোকে খুবই মহৎ বলে প্রতীয়মান হয়। ইতিহাসে আটলান্টিক সনদকে একটি মাইলফলক হিসেবে বর্ণনা করা হয়। সাধারণ বর্ণনায় বলা হয়ে থাকে, আটলান্টিক সনদ হচ্ছে সেই যুগান্তকারী চুক্তি, যেটির ফলশ্রুতিতে বিশ্বব্যাপী উপনিবেশবাদের অবসান ঘটেছে এবং বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু প্রেক্ষাপট বিবেচনায় নিলে এই ধারাগুলোর গূঢ় উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে, এবং তখন আর সেগুলোকে ‘মহৎ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত’ হিসেবে আখ্যায়িত করা যায় না।

আটলান্টিক সনদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধারাটি হচ্ছে চুক্তিটির তৃতীয় ধারা। এটির মধ্য দিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন বিশ্বব্যাপী জাতিগুলোর আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে স্বীকার করে নেয়। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন নিজেরাই ছিল সাম্রাজ্যবাদী শক্তি এবং বিভিন্ন জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে তারা নিজেরাই তখন পর্যন্ত দমন করে রেখেছিল। তাহলে তারা কেন ‘জাতিগুলোর আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার’ নিয়ে এতটা ‘চিন্তিত’ ছিল?

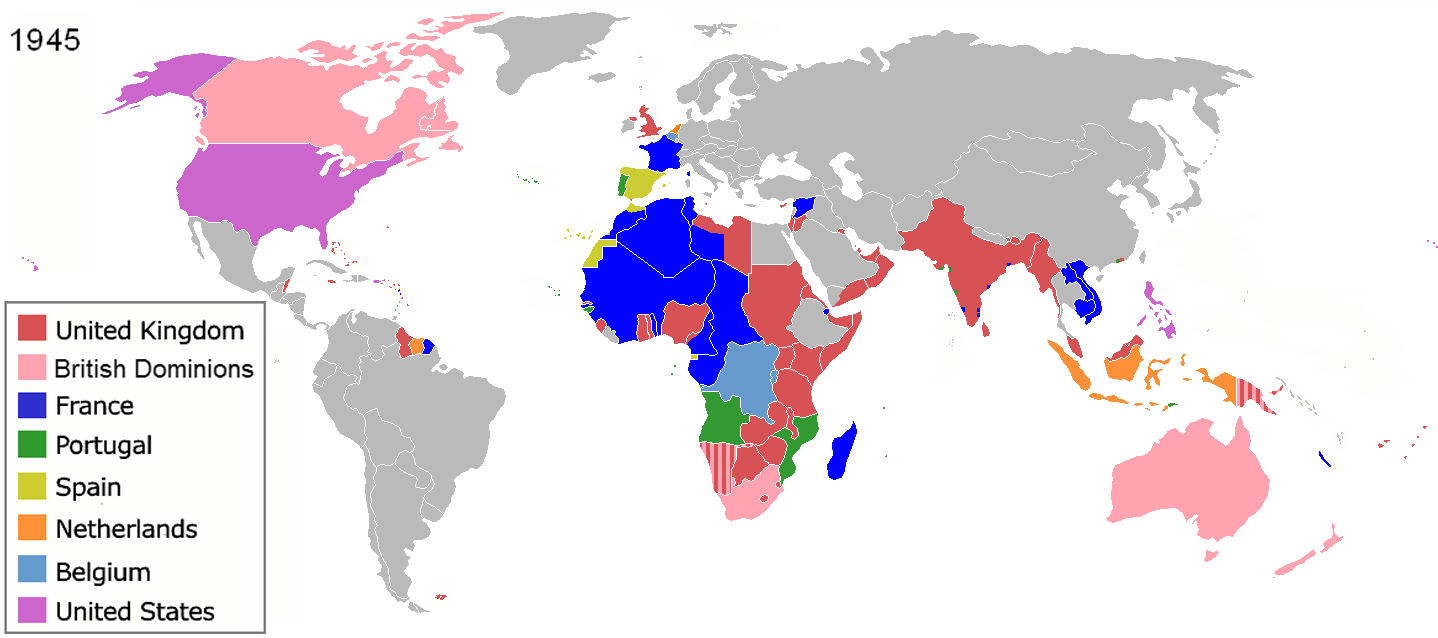

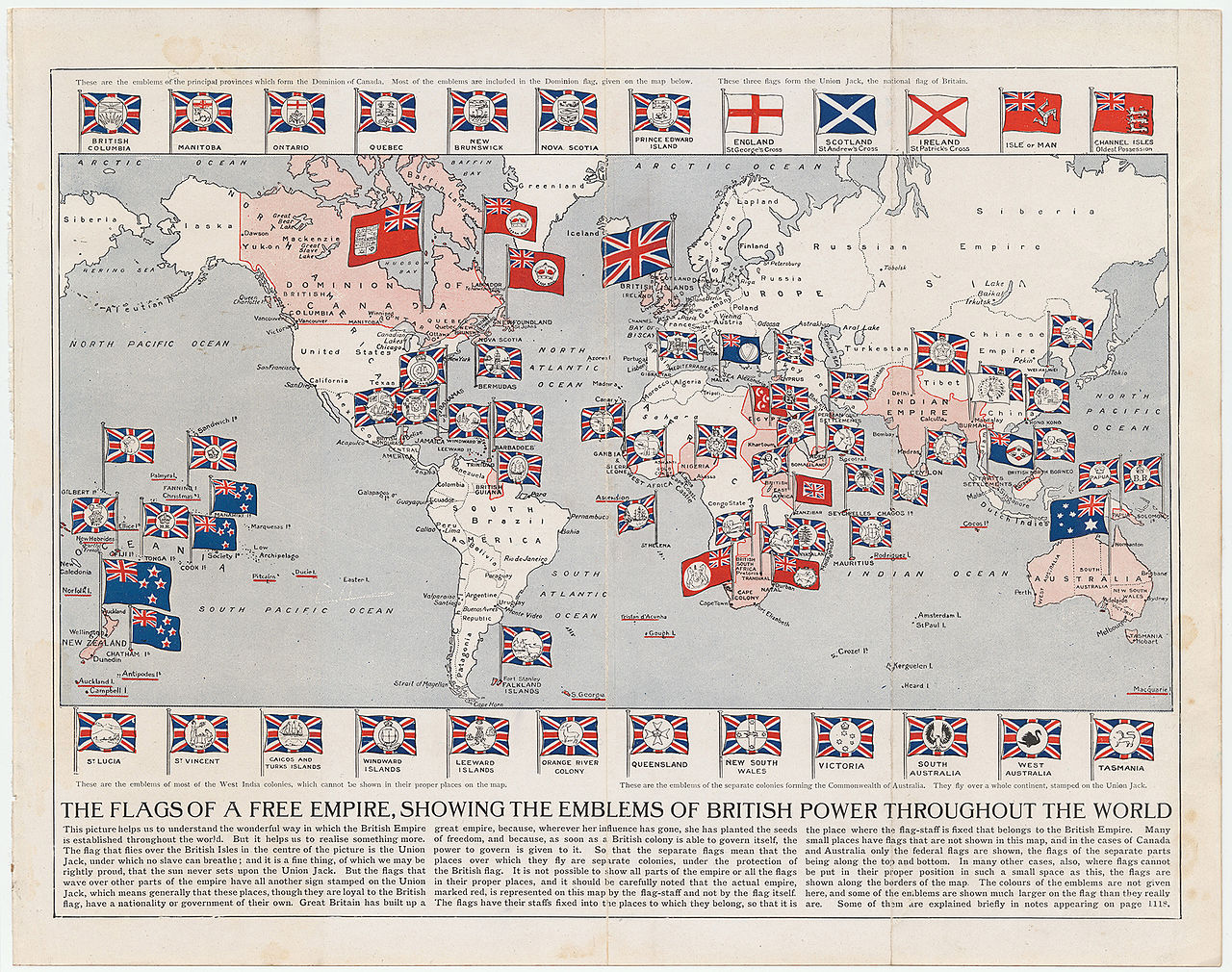

এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত ব্রিটেন বিশ্বব্যাপী এক বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী ছিল। কার্যত ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ছিল মানব ইতিহাসের সর্ববৃহৎ সাম্রাজ্য। ‘ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে কখনো সূর্য অস্ত যায় না’– এটিকে তারা গর্বভরে উল্লেখ করত। বর্তমান ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, মিয়ানমার, মালয়েশিয়া, ঘানা, কেনিয়া, তাঞ্জানিয়া, গাম্বিয়া এবং অনুরূপ আরো বহুসংখ্যক রাষ্ট্রের জনসাধারণকে ব্রিটিশরা ‘আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার’ থেকে বঞ্চিত করে রেখেছিল। অন্যদিকে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিজেকে সাম্রাজ্যবাদের বিরোধী হিসেবে প্রচার করত, কিন্তু কার্যত তারা নিজেরাই ছিল একটি উপনিবেশবাদী রাষ্ট্র। তারা যে কেবল উত্তর আমেরিকার আদিবাসীদের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ ভূমি ছিনিয়ে নিয়েছিল তা-ই নয়, মেক্সিকোর কাছ থেকেও তারা বিরাট এক ভূখণ্ড দখল করেছিল এবং ফিলিপাইন, কিউবা, পুয়ের্তো রিকো, হাওয়াই ও অনুরূপ বেশকিছু ভূখণ্ডের অধিবাসীদেরকেও তারা ‘আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার’ থেকে বঞ্চিত করে রেখেছিল।

এমতাবস্থায় মার্কিন ও ব্রিটিশদের ‘জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারে’র প্রতি সমর্থন ঘোষণা ছিল কার্যত স্ববিরোধী। কিন্তু তারপরেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন আটলান্টিক ঘোষণায় এই ধারাটিকে অন্তর্ভুক্ত করে। বস্তুত এ সময় মার্কিন ও ব্রিটিশ রাষ্ট্রনায়করা উপলব্ধি করতে পারছিলেন যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আর পশ্চিম ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলোর পক্ষে তাদের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যগুলোর নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখা সম্ভব হবে না। বেশকিছু উপনিবেশে জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারা ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করেছিল, এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রথম দিকে অক্ষশক্তির নিকট ব্রিটেনসহ অন্যান্য পশ্চিম ইউরোপীয় উপনিবেশবাদী রাষ্ট্রগুলোর একের পর এক পরাজয় উপনিবেশগুলোতে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা আরো তীব্রতর করে তুলছিল। অন্যদিকে, যুদ্ধের ফলে এই ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলোর অর্থনীতি ও অবকাঠামো বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল।

১৯৪১ সালের আগস্ট নাগাদ ব্রিটিশ রাষ্ট্রনায়করা এটি স্পষ্টভাবে অনুধাবন করতে পারছিলেন যে, যুদ্ধের ফলাফল যাই হোক, যুদ্ধের শেষে ধ্বংসপ্রাপ্ত অর্থনীতি নিয়ে ব্রিটিশদের পক্ষে তাদের বিরাট ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের ওপর কর্তৃত্ব বজায় রাখা সম্ভব হবে না। এজন্য তারা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে, যুদ্ধের পর তারা যত দ্রুত সম্ভব অধিকতর অরাজকতাপূর্ণ উপনিবেশগুলো থেকে নিজেদেরকে প্রত্যাহার করে নেবে এবং সমৃদ্ধ আফ্রিকান উপনিবেশগুলো ও কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ অন্যান্য কতিপয় উপনিবেশের ওপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখবে।

উল্লেখ্য, শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশদের তাদের প্রায় সম্পূর্ণ ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যই ছেড়ে দিতে হয়েছিল। কিন্তু তারপরেও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অবসান ছিল তুলনামূলকভাবে শান্তিপূর্ণ। অন্যান্য পশ্চিম ইউরোপীয় উপনিবেশবাদী রাষ্ট্রগুলো ব্রিটেনের মতো বাস্তববাদী হতে পারেনি, ফলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ফ্রান্স ইন্দোচীন ও আলজেরিয়ায়, নেদারল্যান্ডস ইন্দোনেশিয়ায় এবং পর্তুগাল আফ্রিকার দক্ষিণাঞ্চলে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ে।

কিন্তু ব্রিটেনের সামনে তখনো একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ছিল– এই বিরাট সাম্রাজ্যের কর্তৃত্ব তথা বিশ্বের কর্তৃত্ব তারা কাদের হাতে ন্যস্ত করবে? সমগ্র বিশ্বব্যাপী উপনিবেশগুলো থেকে ব্রিটিশদের পশ্চাৎপসরণের পর বিশ্বের কর্তৃত্ব কাদের কাছে যাবে? জার্মান নাৎসিদের কাছে, যাদের বিরুদ্ধে তারা মরণপণ যুদ্ধে লিপ্ত? ফরাসিদের হাতে, যারা কার্যত জার্মানদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে? নাকি সোভিয়েত কমিউনিস্টদের কাছে, যারা তাদের ‘ভয়ঙ্কর’ (ব্রিটিশ দৃষ্টিকোণ থেকে) আদর্শ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে চায়? জার্মানি, ফ্রান্স বা সোভিয়েত ইউনিয়নের কর্তৃত্বাধীন বিশ্ব ব্রিটেনের কাম্য ছিল না, সুতরাং তারা সিদ্ধান্ত নেয়, বিশ্বের কর্তৃত্ব গ্রহণের জন্য তাদের সবচেয়ে উপযুক্ত উত্তরসূরী হবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যেটি ব্রিটেনের মতোই একটি পুঁজিবাদী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র এবং যেটি ইংরেজিভাষী বিশ্বের অংশ।

তবে এটি ভাবা মোটেই উচিত হবে না যে, ব্রিটেন সহজেই তাদের সাম্রাজ্য এবং বিশ্বব্যাপী কর্তৃত্ব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে ছেড়ে দিতে রাজি হয়েছিল। এক্ষেত্রে ব্রিটেনের ওপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চাপ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। ব্রিটেনের দুর্বল অবস্থা মার্কিনিদের কাছে অজানা ছিল না, এবং এই পরিস্থিতিকে তারা যতদূর সম্ভব নিজস্ব স্বার্থে ব্যবহার করতে চেয়েছিল। তারা জানত, মার্কিন সহায়তা গ্রহণ ছাড়া ব্রিটেনের জন্য কোনো বিকল্প নেই। এজন্য ব্রিটেনের উপনিবেশগুলোকে স্বাধীনতা প্রদানের জন্য তারা ব্রিটেনকে চাপ প্রয়োগ করে এবং আটলান্টিক সনদের ‘জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার’ সংক্রান্ত ধারাটির সম্পর্কে ব্রিটেনের সমর্থন আদায় করে। অবশ্য আটলান্টিক সনদ ঘোষিত হওয়ার পর চার্চিল ব্যাখ্যা প্রদান করেন যে, এই অধিকার কেবল জার্মান–অধিকৃত ভূখণ্ডগুলোর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। কিন্তু পরবর্তী ঘটনাবলি থেকে স্পষ্ট হয় যে, সনদে উল্লেখিত ‘আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার’ সকল জাতির জন্যই প্রযোজ্য ছিল।

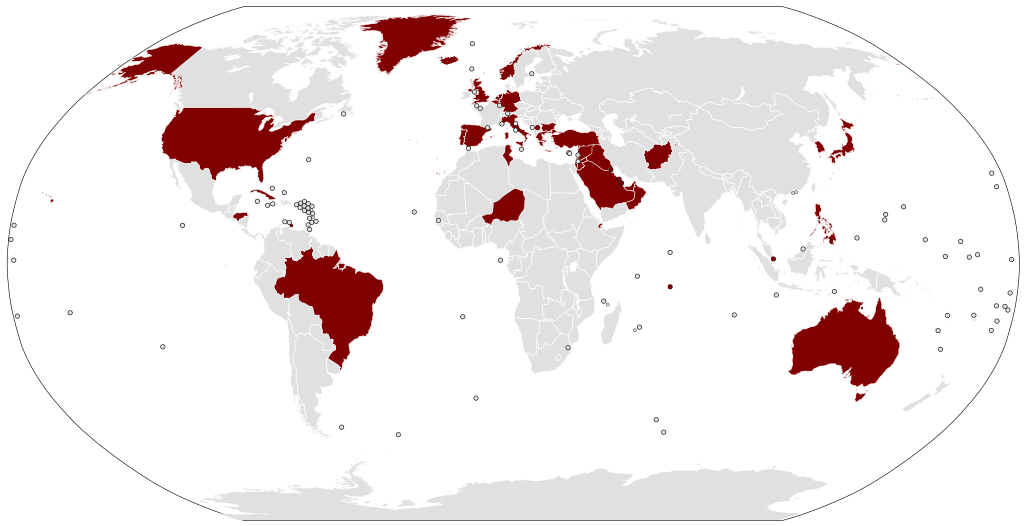

অবশ্য প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে যে, ব্রিটেনের উপনিবেশগুলো হাতছাড়া হয়ে যাওয়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কীভাবে লাভবান হতে পারত? এই প্রশ্নের উত্তরের জন্য দেখতে হবে বিশ্ব অর্থনীতির গঠনকাঠামোর দিকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছিল বিশ্বের সর্ববৃহৎ অর্থনৈতিক শক্তি এবং শিল্প উৎপাদনকারী রাষ্ট্র। মার্কিন নীতিনির্ধারকরা বুঝতে পেরেছিলেন, বিশ্বযুদ্ধে বৃহৎ শক্তিগুলোর যে পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, সেটি পূরণ করতে যুদ্ধের পর তাদের দীর্ঘদিন সময় লাগবে। এ সময়ে যুক্তরাষ্ট্র হবে বিশ্বের অর্থনৈতিক কেন্দ্রবিন্দু। এমতাবস্থায় ব্রিটিশ (এবং অন্যান্য) উপনিবেশগুলো যদি স্বাধীন হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এগুলোকে দখল করার কোনো প্রয়োজন হবে না। কারণ সেসময় উপনিবেশগুলোর অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ছিল খুবই খারাপ, এবং স্বাধীনতা–উত্তর সময়ে অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য তাদেরকে উন্নত উত্তরাঞ্চলীয় রাষ্ট্রগুলোর ওপরেই নির্ভরশীল থাকতে হতো। আর বিশ্বযুদ্ধে যেহেতু যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া অন্য সকল বৃহৎ রাষ্ট্রের অর্থনীতি বিধ্বস্ত, সেহেতু যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ মেনে নেয়া ছাড়া নতুন স্বাধীন রাষ্ট্রগুলোর সামনে অন্য কোনো পথ খোলা থাকবে না।

মার্কিনিদের ধারণাই পরবর্তীতে সঠিক বলে প্রমাণিত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটেন, ফ্রান্স ও অন্যান্য পশ্চিম ইউরোপীয় উপনিবেশবাদী রাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীন ও জাপান সকলেই মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অন্যদিকে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মূল ভূখণ্ড ছিল যুদ্ধক্ষেত্রের আওতার বাইরে, সুতরাং যুদ্ধের ফলে উল্টো যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি ফুলে ফেঁপে ওঠে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মোট বৈশ্বিক উৎপাদনের ৫০%–এর বেশি আসত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে। এই পরিস্থিতিতে স্বভাবতই আফ্রিকা ও এশিয়ার সদ্য স্বাধীন রাষ্ট্রগুলো তাদের অর্থনৈতিক দুর্দশা কাটিয়ে ওঠার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে। এর মধ্য দিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের নতুন পরাশক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়।

এভাবে আটলান্টিক সনদের তৃতীয় ধারাটি পরাশক্তি হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উত্থানের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। অবশ্য সনদটির অন্য ধারাগুলোও এক্ষেত্রে কম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেনি। সনদের চতুর্থ ও পঞ্চম ধারা অনুযায়ী, বিশ্বব্যাপী মুক্ত বাণিজ্যের প্রসার এবং অর্থনৈতিক সহযোগিতার বিস্তারের ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন সম্মত হয়েছিল। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য, মুক্ত বাণিজ্যের অর্থ হচ্ছে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে যতদূর সম্ভব কর/শুল্ক/কোটা প্রভৃতি ব্যতিরেকে বাণিজ্য। এ রকম ক্ষেত্রে সেই রাষ্ট্রই সবচেয়ে বেশি লাভবান হবে, যার উৎপাদিত পণ্যের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই ছিল বিশ্বের প্রধান শিল্প উৎপাদনকারী রাষ্ট্র। পশ্চিম ইউরোপ, সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীন ও জাপানের শিল্পদ্রব্য উৎপাদনের সক্ষমতা যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতির ফলে উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছিল, এবং এজন্য যুদ্ধপরবর্তী সময়ে বিশ্বব্যাপী মুক্ত বাণিজ্যের বিস্তারের ফলে সবচেয়ে বেশি লাভবান হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

একইভাবে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষভাগে যুদ্ধের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত রাষ্ট্রগুলোর অর্থনৈতিক পুনর্গঠনে সহায়তা এবং বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক সহযোগিতা জোরদার করার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় ‘ব্রেটন উডস ব্যবস্থা’। এই ব্যবস্থার অংশ হিসেবে ‘বিশ্ব ব্যাংক’ ও ‘আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল’ নামক দুইটি সংস্থা গড়ে ওঠে এবং ‘শুল্ক ও বাণিজ্য সংক্রান্ত সাধারণ চুক্তি’ স্বাক্ষরিত হয়। বিশ্ব ব্যাংকের মূল কাজ হচ্ছে বিভিন্ন রাষ্ট্রকে দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়নের জন্য ঋণ প্রদান করা। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের কাজ হচ্ছে বিভিন্ন রাষ্ট্রকে আকস্মিক অর্থনৈতিক সঙ্কট এড়ানোর জন্য স্বল্পমেয়াদী ঋণ প্রদান করা। আর ‘শুল্ক ও বাণিজ্য সংক্রান্ত সাধারণ চুক্তি’র উদ্দেশ্য ছিল বিশ্বব্যাপী মুক্ত বাণিজ্যের প্রসার ঘটানো।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্তিম ভাগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছিল বিশ্বের প্রধান অর্থনৈতিক শক্তি, এজন্য বিশ্ব ব্যাংক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল কার্যত যুক্তরাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীনে চলে আসে। অনুরূপভাবে, মুক্ত বাণিজ্যের প্রসার যুক্তরাষ্ট্রকেই সবচেয়ে বেশি লাভবান করে। সর্বোপরি, ব্রেটন উডস ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রগুলো স্বর্ণ ও মার্কিন ডলারকে পরস্পর বিনিময়যোগ্য হিসেবে গ্রহণ করে নেয়, এবং এর ফলে তারা স্বর্ণের পরিবর্তে ডলার মজুদ করতে থাকে। এর ফলে তাদের সম্পদের চাবিকাঠি চলে যায় যুক্তরাষ্ট্রের হাতে। ১৯৭০–এর দশকের প্রথমদিকে যুক্তরাষ্ট্র স্বর্ণ ও ডলারের বিনিময়যোগ্যতা বাতিল করে দেয়, এবং এর মধ্য দিয়ে কার্যত বিশ্ব অর্থনীতির নিয়ন্ত্রক হয়ে বসে। যেহেতু অন্য রাষ্ট্রগুলো এখন পর্যন্ত মার্কিন ডলারের বিকল্প কোনো বৈশ্বিক মুদ্রার ব্যাপারে একমত হতে পারেনি, সেহেতু এখন পর্যন্ত বিশ্ব অর্থনীতিতে মার্কিন ডলারের রাজত্ব বিরাজমান রয়েছে।

সামগ্রিকভাবে, আটলান্টিক সনদের ধারাগুলোর বাস্তবায়ন বিশ্বব্যাপী মার্কিন কর্তৃত্ব স্থাপনের সুযোগ করে দেয়। উপনিবেশবাদের অবসানের ফলে সৃষ্ট স্বাধীন রাষ্ট্রগুলো নিজস্ব অর্থনৈতিক দুর্বলতার প্রেক্ষাপটে যুক্তরাষ্ট্রের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে। মুক্ত বাণিজ্যের প্রসারের ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বব্যাপী নিজের শিল্পপণ্য রপ্তানি করতে এবং এর মাধ্যমে লাভবান হতে সক্ষম হয়। মার্কিন অর্থনৈতিক আধিপত্যের প্রেক্ষাপটে অর্থনৈতিক সহযোগিতা জোরদার করার উদ্দেশ্যে স্থাপিত বৈশ্বিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো কার্যত মার্কিন প্রভাব বিস্তারের হাতিয়ারে পরিণত হয়। সর্বোপরি, এই সনদ অনুমোদনের মধ্য দিয়ে তদানীন্তন বিশ্ব পরাশক্তি ব্রিটেন শান্তিপূর্ণভাবে বৈশ্বিক আধিপত্যের ঝাণ্ডা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাতে তুলে দিতে সম্মত হয়। এভাবে আটলান্টিক সনদের বাস্তবায়ন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে বৈশ্বিক পরাশক্তিতে পরিণত করে, এবং এখন পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসেবে বিরাজ করছে।