‘বিবেক’ এমন একটি বিষয়, যা প্রায় সকল মানুষের মাঝেই বিদ্যমান (‘সকল’ মানুষের মাঝে বলার উপায় নেই)। এই বিবেকবোধই আমাদেরকে ভালো-খারাপের পার্থক্য করতে শেখায়, শেখায় উচিত-অনুচিতের সীমানা চেনাতে।

ধরুন, আপনার অফিসের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা আপনাকে একটি গোপন কাজের দায়িত্ব দিলেন। কাজটা এমন যে, এটা করলে একজন সম্মানীত ব্যক্তিকে মিথ্যা অভিযোগে ফাঁসানো হবে, ফলে সমাজে তার সম্মানহানী হবে। ওদিকে কাজটা আপনি না করেও পারছেন না। কারণ, শত হলেও আপনার উপরের লেভেলের কারো কাছ থেকে নির্দেশটি এসেছে। তিনি সরাসরি না বললেও আপনি আন্দাজ করছেন, নির্দেশ অমান্য করলে আপনার নিজের চাকরি নিয়েই টানাটানি পড়ে যাবে! এমতাবস্থায় আপনি কী করবেন? কিংবা ধরুন, আপনার চাকরি ঠিকই থাকবে, তারপরেও কি কেবল ‘বড় স্যার’ এর কাছ থেকে নির্দেশটি এসেছে দেখেই আপনি পালন করবেন?

আসলে এখানে এমন একটি কাল্পনিক পরিস্থিতির কথা বলা হয়েছে, যার সাথে বাস্তবে মুখোমুখি না হলে কেবল অনুমান করে বেশি দূর যাওয়া যাবে না। কেন এই কথা বললাম? কারণ এর সাথে জড়িয়ে আছে মানব ইতিহাসের বিখ্যাত কিংবা বিতর্কিত এক মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষা, যা Milgram Experiment on Obedience to Authority Figures (কর্তৃপক্ষের নির্দেশের প্রতি বাধ্যবাধকতা সংক্রান্ত মিলগ্রামের পরীক্ষা) কিংবা সংক্ষেপে Milgram Experiment (মিলগ্রামের পরীক্ষা) নামে পরিচিত।

পরীক্ষণের বিবরণ

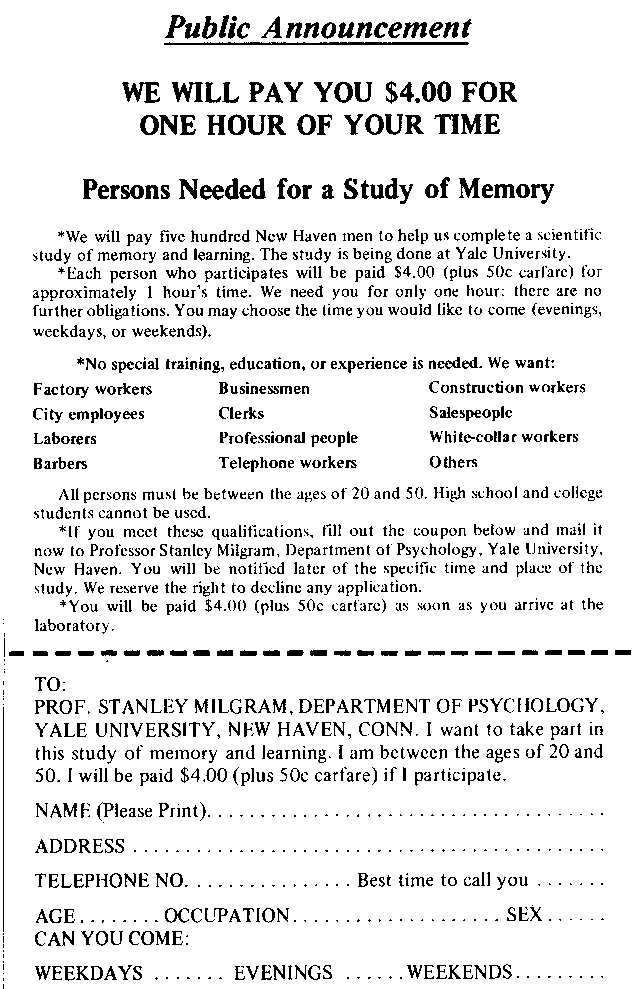

ইয়েল ইউনিভার্সিটির মনস্তত্ত্ববিদ স্ট্যানলি মিলগ্রাম ১৯৬১ সালের জুলাই মাসে বিশ্ববিদ্যালয়ের লিন্সলি-চিটেন্ডেন হলের বেজমেন্টে এ পরীক্ষাটি চালান। এখানে যারা অংশ নিয়েছিল, তাদের পেশাগত পরিচয়ের পাশাপাশি পড়াশোনার ক্ষেত্রও ছিলো আলাদা। আপনাকে উপরে যেমন কল্পনা করতে বলা হয়েছে, তেমনই তাদের বেলাতেও পরীক্ষা করা হচ্ছিলো যে, কর্তৃপক্ষ যদি তাদের এমন কিছু করতে বলে যা তাদের ব্যক্তিগত মূল্যবোধের সাথে সাংঘর্ষিক, তাহলে তারা সেটা করবে কি না।

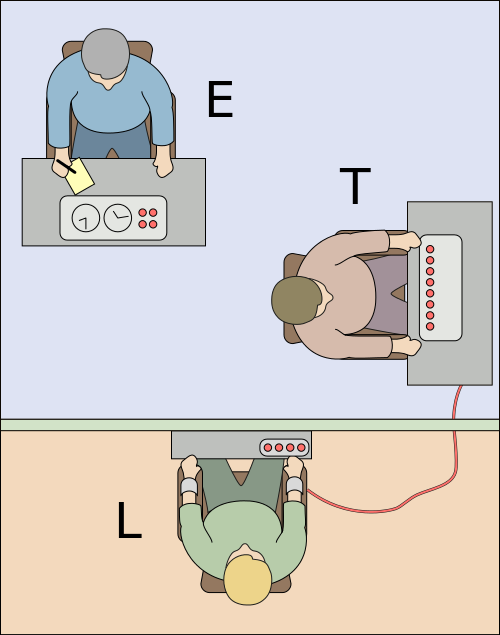

পরীক্ষার প্রতিটি সেশনে অংশগ্রহণকারীদের ৩ ভাগে ভাগ করা যায়-

১) পরীক্ষক: যিনি এর পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন।

২) শিক্ষক: প্রতিটি সেশনে একজন করে স্বেচ্ছাসেবী শিক্ষক নেয়া হতো। শিক্ষক হিসেবে যিনি থাকতেন, তিনি মনে করতেন, শিক্ষার্থীর উপর পরীক্ষাটি করতে তিনি সাহায্য করছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারাই ছিলেন সেই পরীক্ষণের মূল সাবজেক্ট, তথা বিষয়বস্তু।

৩) শিক্ষার্থী: একজন দক্ষ অভিনেতা, যার সাথে পরীক্ষকের আগে থেকেই বনিবনা ছিলো। তিনিও নিজেকে একজন স্বেচ্ছাসেবী হিসেবেই দেখাচ্ছিলেন, যদিও সেটা ছিল তার অভিনয়।

প্রত্যেকটি সেশনের সময় সাবজেক্ট ও অভিনেতা পরীক্ষণস্থলে একসাথেই প্রবেশ করছিলেন। পরীক্ষক তখন তাদেরকে জানাচ্ছিলেন, মানুষের স্মৃতি ও শিখন ক্ষমতা নিয়ে পরিচালিত একটি বৈজ্ঞানিক গবেষণায় তারা সহায়তা করতে চলেছেন, যেখানে নির্যাতন একজন মানুষের স্মরণশক্তির ওপর কেমন প্রভাব ফেলে তা পরীক্ষা করা হবে। সেই সাথে তাদেরকে এটাও জানিয়ে দেয়া হতো যে, পরীক্ষা সফল কিংবা ব্যর্থ যা-ই হোক না কেন, অংশগ্রহণের জন্য সম্মানী তারা ঠিকই পাবেন।

এরপর তাদের দুজনকেই দুটো কাগজ টেনে নিতে হতো, যার মাধ্যমে নির্ধারিত হতো কে হবে শিক্ষক, আর কে শিক্ষার্থী। এর মাঝে একটি শুভঙ্করের ফাঁকি ছিলো। কারণ দুই কাগজেই লেখা থাকতো ‘শিক্ষক’। কিন্তু অভিনেতা প্রতিবারই জানাতেন, তিনি ‘শিক্ষার্থী’ লেখা কাগজটি পেয়েছেন, যাতে করে সাবজেক্টের ‘শিক্ষক’ হবার বিষয়টি নিশ্চিত করা যায়।

এরপর তাদেরকে আরেকটি রুমে নিয়ে যাওয়া হতো। সেখানে শিক্ষার্থীকে একটি ইলেকট্রিক চেয়ারের সাথে বেঁধে ফেলা হতো, যাতে করে তিনি পালাতে না পারেন। এমনকি কিছু কিছু পরীক্ষায় শিক্ষার্থী আগে এটাও জানিয়ে রেখেছিলেন যে, তার হৃদরোগের সমস্যা আছে। কোনো কোনো সময় আবার পরীক্ষা শুরুর আগে শিক্ষককে সামান্য ইলেকট্রিক শক দেয়া হতো, যাতে করে তিনি বুঝতে পারেন যে শিক্ষার্থী কী পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে যাচ্ছেন।

এবার তাদের দুজনকে আলাদা করে দেয়া হতো, যাতে করে একে অপরের সাথে যোগাযোগ করতে পারলেও চেহারা দেখতে না পারেন৷ শিক্ষকের হাতে ধরিয়ে দেয়া হতো কয়েক জোড়া শব্দের একটি তালিকা। তিনি সেই জোড়া জোড়া শব্দ শিক্ষার্থীকে পড়ে শোনাতেন। শোনানো শেষ হলে তিনি এবার একটি শব্দ উচ্চারণ করে জোড়ার অপর শব্দ কী হবে তা জানতে চাইতেন, অপশন হিসেবে উচ্চারণ করতেন চারটি আলাদা শব্দ। উত্তর দেয়ার জন্য শিক্ষার্থীকে সুইচে চাপ দেয়া লাগতো। যদি উত্তর ভুল হতো, তাহলে শিক্ষকের উপর নির্দেশ ছিলো শিক্ষার্থীকে ইলেকট্রিক শক দেয়ার। প্রতিটি ভুল উত্তরের জন শকের পরিমাণ ১৫ ভোল্ট করে বাড়তো। আর যদি উত্তর সঠিক হতো, তাহলে শিক্ষক পরবর্তী প্রশ্নটি করতেন।

সাবজেক্টরা মনে করতেন, তারা আসলেই শিক্ষার্থীকে শক দিচ্ছেন, যা ছিলো একেবারেই ভুল ধারণা। যখনই শিক্ষক ও শিক্ষার্থীকে আলাদা করা হচ্ছিলো, তখন শিক্ষার্থী গিয়ে একটি টেপ রেকর্ডার চালু করে দিচ্ছিলেন, যা আবার যুক্ত ছিল শক জেনারেটরের সাথে। প্রতিটি ভোল্টেজ লেভেলের জন্য আগে থেকেই শব্দ রেকর্ড করে রাখা ছিল। শকের মাত্রা বাড়ার সাথে সাথে শিক্ষার্থীও প্রতিবাদের মাত্রা বাড়াতে থাকতেন, যেমন- তাদের দুজনকে আলাদা করে রাখা দেয়ালে ক্রমাগত আঘাত করতে থাকা। একসময় যখন ভোল্টেজ সর্বোচ্চ মাত্রায় পৌঁছে যেত, তখন আর শিক্ষার্থী কোনো শব্দই করতেন না, অর্থাৎ অজ্ঞান হয়ে যাবার অভিনয় করতেন।

পরীক্ষণ পদ্ধতির ভয়াবহতা দেখে যদি শিক্ষক এটা চালিয়ে যেতে অস্বীকৃতি জানাতেন, তবে পরীক্ষকের প্রতি নির্দেশ ছিলো নিচের চারটি নির্দেশ ক্রমান্বয়ে দিয়ে যাবার-

১) অনুগ্রহ করে চালিয়ে যান।

২) পরীক্ষার স্বার্থেই আপনি চালিয়ে যান।

৩) আপনার চালিয়ে যাওয়াটা খুবই দরকার।

৪) আপনার হাতে কোনো অপশন নেই, আপনাকে অবশ্যই চালিয়ে নিতে হবে।

এরপরেও যদি সাবজেক্ট পরীক্ষা বন্ধ করার পক্ষে মত দিতেন, কেবলমাত্র তখনই সেটা বন্ধ করা হতো। নতুবা পরপর তিনবার সর্বোচ্চ ৪৫০ ভোল্টের শক দেয়ার পরই বন্ধ করা হতো পরীক্ষাটি।

ফলাফল

পরীক্ষণ পদ্ধতি নিয়ে তো অনেক কথা হলো। এবার তাহলে আপাতদৃষ্টিতে অমানবিক এ পরীক্ষার ফলাফল কী ছিলো সেটাই দেখা যাক।

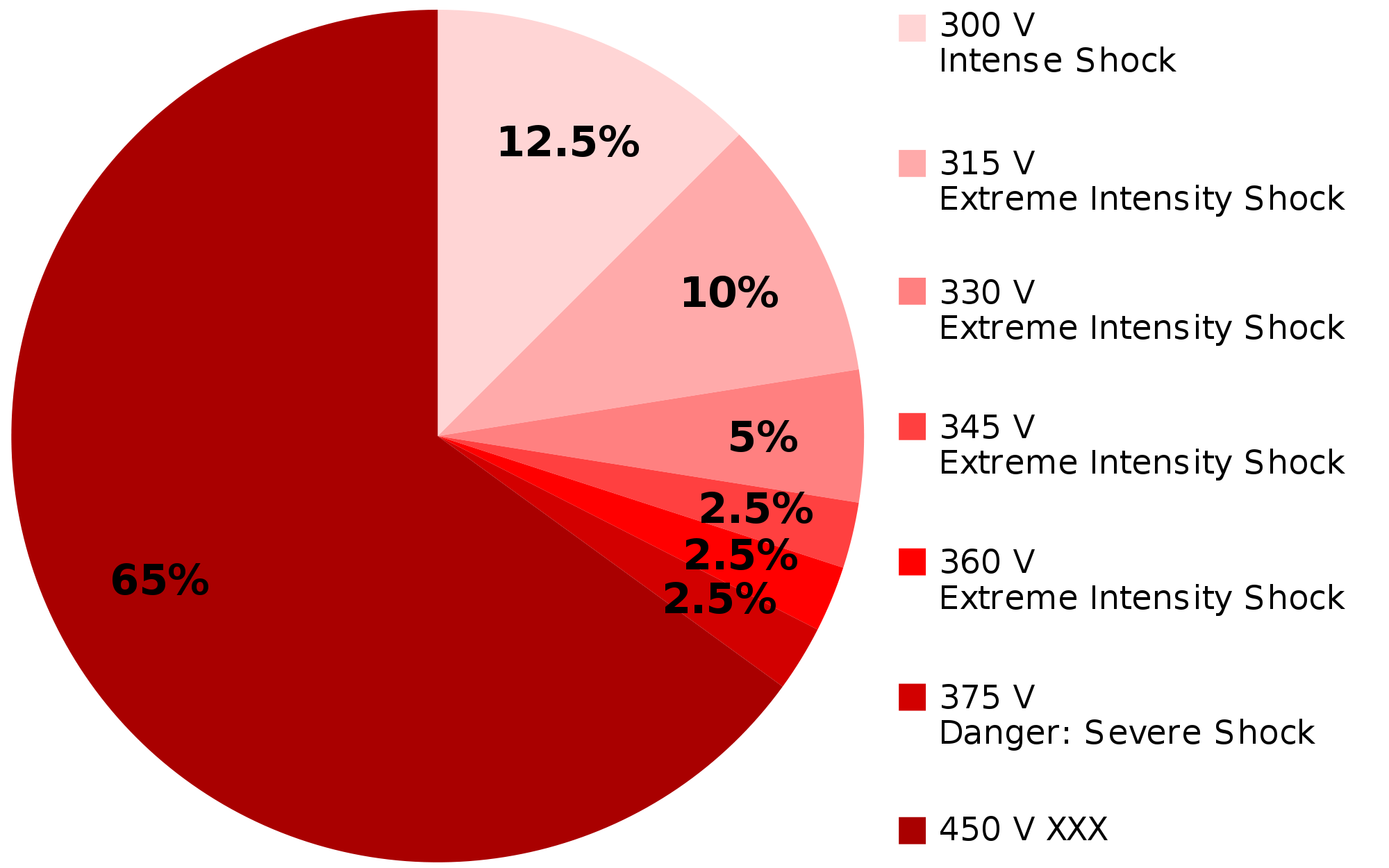

প্রথমদিককার পরীক্ষাগুলোতে ৪০ জনের মাঝে ২৬ জন সাবজেক্টই (শতকরা ৬৫ ভাগ) সর্বোচ্চ ৪৫০ ভোল্ট শক পর্যন্ত গিয়েছিলেন। সবার কথা বিবেচনা করলে বলা যায়, অন্ততপক্ষে ৩০০ ভোল্টের শক দিয়েছিলেন সকলেই। তবে এটা করার সময় সাবজেক্টরা মোটেও স্বাভাবিক ছিলেন না। তাদের মাঝে ভর করেছিল নানাবিধ দুশ্চিন্তা ও মানসিক চাপ। এর মাঝে ছিল ক্রমাগত ঘামতে থাকা, শরীর কাঁপাকাঁপি করা, তোতলানো, ঠোঁট কামড়ে ধরা, গজরাতে থাকা, চামড়ায় নখ দিয়ে গর্ত করে ফেলা প্রভৃতি। কেউ কেউ তো আবার পাগলের মতো হাসতে থাকা থেকে শুরু করে মূর্ছা পর্যন্ত গিয়েছিলেন!

প্রত্যেক সাবজেক্ট কমপক্ষে একবার হলেও পরীক্ষার গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। তবে পরীক্ষক যখন জানিয়েছিলেন যে, এতে করে শিক্ষার্থীদের স্থায়ী কোনো শারীরিক ক্ষতি হবে না, কেবলমাত্র তখনই তারা কাজ চালিয়ে যেতে রাজি হয়েছিলেন। কেউ কেউ সম্মানীর অর্থ ফিরিয়ে দিয়ে হলেও শিক্ষার্থীকে এই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিতে চেয়েছিলেন। যেসব সাবজেক্ট ৪৫০ ভোল্টের শক দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন, তারা যেমন পরীক্ষা থামিয়ে দিতে জোরাজুরি করেননি, তেমনই পরীক্ষকের অনুমতি ব্যতিত রুম থেকে বেরিয়ে শিক্ষার্থীর অবস্থা দেখতেও যাননি।

পরীক্ষণের নানা পদ্ধতি

পরবর্তী সময়ে মিলগ্রামসহ অন্যান্য মনস্তত্ত্ববিদরাও একই পরীক্ষা চালান, এবং প্রতিবার ফলাফল আসে প্রায় একইরকম।

- কোন স্থানে পরীক্ষা করা হচ্ছে সেটা অবশ্য বেশ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ইয়েল ইউনিভার্সিটিতে যখন পরীক্ষাটি করা হয়েছিলো, তখন সেখানকার নামের ভারের কারণে সাবজেক্টরা পরীক্ষকের নির্দেশ তেমন একটা অমান্য করেননি। কিন্তু সেই একই পরীক্ষা যখন একটি অনিবন্ধিত অফিসের যেনতেন পরিবেশে করা হয়েছিল, তখন সাবজেক্টদের মাঝে কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অমান্য করার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়, বাধ্যতার পরিমাণ নেমে আসে ৪৭.৫ ভাগে।

- পরীক্ষক সাধারণত ধূসর-রঙা ল্যাব কোট পরে থাকতেন, যা তাকে কর্তাসুলভ ভাব এনে দিতো। একবারের পরীক্ষায় মিলগ্রাম পরীক্ষা শুরুর ঠিক আগে জরুরি ফোনকলের অজুহাতে পরীক্ষককে বেরিয়ে যাবার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তখন তার কাজটি করেছিলেন সাধারণ পোশাক পরিহিত একজন মানুষ। এমন পরিস্থিতিতে পোশাকের অনুপস্থিতি সাবজেক্টের মানসিকতায় প্রভাব ফেলে, তাই বাধ্যতার পরিমাণ নেমে আসে শতকরা ২০ ভাগে।

- ৮ম পরীক্ষণের সময় অংশগ্রহণকারী সকলেই ছিলো নারী। এর আগে প্রতিবারই অংশগ্রহণকারীরা ছিলো পুরুষ। লিঙ্গ পাল্টালেও পরীক্ষার ফলাফলে তেমন একটা পার্থক্য আসেনি। তবে নারীরা তুলনামূলক বেশি মানসিক চাপের সম্মুখীন হয়েছিলেন।

- অন্য আরেক প্রকরণে সাবজেক্টের সাথে একজন সহকারীও দেয়া হয়েছিলো, যিনি আসলে মিলগ্রামের দলের লোকই ছিলেন, যা সাবজেক্ট জানতেন না। এবার সাবজেক্টের নির্দেশে সেই সহকারী সুইচে টিপে শক দিচ্ছিলেন। এবার দেখা গেলো, শতকরা ৯২.৫ ভাগ সাবজেক্টই ৪৫০ ভোল্ট পর্যন্ত গিয়েছেন। কেন? কারণ এবার সাবজেক্টরা এটা ভেবে শান্তি পাচ্ছিলেন যে, দায়টা তাদের উপর বর্তাচ্ছে না, যাচ্ছে সহকারীদের ঘাড়ে!

- শিক্ষার্থী যদি ১৫০ ভোল্টের পর পরীক্ষণে অংশ নিতে অস্বীকৃতি জানাতো, তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রেও সাবজেক্টকে শিক্ষার্থীর হাত চেপে ধরে একটি শক প্লেটের উপর রাখতে হতো। এমন ক্ষেত্রগুলোতে কর্তৃপক্ষের আদেশ মানার হার ৩০ ভাগে নেমে এসেছিলো। নিজেদের কাজের ভয়াবহ পরিণতি দেখেই এমনটা হয়েছিলো সাবজেক্টদের।

- পরীক্ষক কতটুকু কাছে বা দূরে আছেন সেটাও এক্ষেত্রে বেশ গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরীক্ষক টেলিফোনে সাবজেক্টকে শক দেয়ার নির্দেশ দিচ্ছিলেন। সেসব ক্ষেত্রেও বাধ্যতার হার নেমে আসে ২০.৫ ভাগে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে পরীক্ষক যখন অন্য রুমে ছিলেন, তখন সাবজেক্ট শক না দিয়েও দেয়ার অভিনয় করছিলেন, কিংবা যে ভোল্টে দিতে বলা হচ্ছিলো এর থেকে কম ভোল্টে দিচ্ছিলেন।

পরবর্তীতে এর উপর ভিত্তি করে মিলগ্রাম Obedience নামে একটি ডকুমেন্টারি ফিল্ম নির্মাণ করেন, যেখানে এই পরীক্ষা এবং এর ফলাফল নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সমালোচনা

অবশ্য এমন একটি পরীক্ষা যে খুব একটা স্বাভাবিকভাবে কেউ গ্রহণ করবে না, তা তো সহজেই বোঝা যায়, এবং হয়েছিলোও ঠিক তা-ই। বিশেষ করে সমালোচনা হয়েছিল সাবজেক্টদের এমন মানসিক চাপের সম্মুখিন করার নৈতিকতা নিয়ে। তবে মিলগ্রাম এর সাথে দ্বিমত পোষণ করেছেন। তার মতে, অংশগ্রহণকারীদের মাঝে ৮৪ ভাগ পরবর্তীতে যোগাযোগ করে জানিয়েছেন যে, এমন একটি পরীক্ষার অংশ হতে পেরে তারা ‘আনন্দিত’ কিংবা ‘খুবই খুশি’, এবং ১৫ ভাগ কোনো মন্তব্য করেননি। অনেকে নাকি চিঠি লিখে ধন্যবাদ জ্ঞাপনও করেছিল! ‘Obedience to Authority: An Experimental View’ বইতে মিলগ্রাম লিখেছেন, পরীক্ষার নৈতিকতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে, কারণ এর ফলাফলগুলো যেমন শোভনীয় নয়, তেমনই এটা মানব চরিত্রের এমন কিছু অপ্রিয় সত্য উদঘাটন করেছে, যা গ্রহণে সবাই প্রস্তুতও নয়।

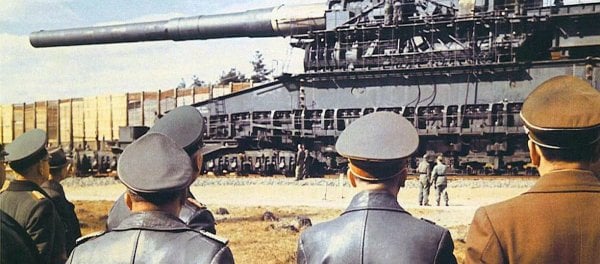

নাৎসি বাহিনীর সাথে সাদৃশ্য!

মিলগ্রাম একবার বলেছিলেন, তার এই পরীক্ষণের সাথে নাৎসি বাহিনীর হলোকাস্টের মনস্তাত্ত্বিক কিছু সাদৃশ্য রয়েছে। তবে কীন স্টেট কলেজের হলোকাস্ট এন্ড জেনোসাইড স্টাডিজ বিভাগের প্রধান জেমস ওয়ালার মিলগ্রামের এই দাবির সাথে ঠিক একমত হতে পারেননি। এর পেছনে তার যুক্তিগুলো একবার দেখে নেয়া যাক-

১) মিলগ্রামের পরীক্ষার সাবজেক্টরা আগে থেকেই জানতেন যে, এই পরীক্ষার ফলে শিক্ষার্থীদের চিরস্থায়ী কোনো শারীরিক ক্ষতি হবে না। অন্যদিকে হলোকাস্টের সাথে জড়িত ব্যক্তিরা জেনেশুনেই লাখ লাখ মানুষকে হত্যা করেছে, পঙ্গু করে দিয়েছে।

২) সাবজেক্টরা কেউই শিক্ষার্থীদের আগে থেকে যেমন চিনতেন না, তেমনই বর্ণবাদসহ অন্য কোনো বিষয় তুলেও তাদের উত্তেজিত করে তোলা হয়নি। অন্যদিকে হলোকাস্টে অংশ নেয়া লোকেরা দীর্ঘদিন ধরেই তাদের হাতে নির্যাতিতদের ঘৃণা করতে শিখেছিল।

৩) পরীক্ষার প্রতিটি সেশন চলেছিল মাত্র ১ ঘণ্টা ধরে, ফলে সাবজেক্টরা যে কেন এ কাজটি করছে তা নিয়ে খুব একটা পর্যালোচনা করার সুযোগ পায়নি। অন্যদিকে, হলোকাস্টের ভয়াবহতা চলেছিল কয়েক বছর যাবত। ফলে এর সাথে জড়িত প্রত্যেক ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানই নিজেদের বিবেককে বারবার জিজ্ঞাসা করার সুযোগ পেয়েছে।

অভিযোগ

২০১২ সালে অস্ট্রেলীয় মনস্তত্ত্ববিদ জিনা পেরিও মিলগ্রামের এ পরীক্ষাকে গোঁজামিল দেয়া বলে উল্লেখ করেছিলেন। তার মতে, অংশগ্রহণকারী সাবজেক্টদের মাঝে মাত্র অর্ধেকই এই পরীক্ষাকে আসল বলে মনে করেছিলেন, এবং তাদের মাঝে ৬৬ ভাগ আবার পরীক্ষকের নির্দেশ অমান্য করেছিলেন।

মিলগ্রামের সিদ্ধান্ত

বিতর্কিত এ পরীক্ষা শেষে মিলগ্রাম কী সিদ্ধান্তে এসেছিলেন, এখন সেটাই জানা যাক।

সাধারণ মানুষ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আদেশ পালন করেই অভ্যস্ত, এমনকি যদি সেটা নিরপরাধ মানুষ খুন করার মতো কিছু হয় তবুও। আর এই যে আদেশ পালন করার বিষয়টি, এটি আমাদের মাঝে আমাদের অজান্তেই তৈরি হয়, আমাদের বেড়ে ওঠার সাথে সাথেই।

তবে হ্যাঁ, এখানে একটা কথা আছে। মানুষ অন্য আরেকজন মানুষের আদেশ তখনই পালন করে, যখন তার কাছে মনে হয় অপরপক্ষ নৈতিকতা বিরোধী কিছু করছে না কিংবা অপরপক্ষের কাজকর্মের আইনগত ভিত্তি আছে।

এই পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীদের আচরণকে মিলগ্রাম দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন-

১) অটোনোমাস স্টেট – এ সময় বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত মানুষ নিজেই নিয়ে থাকে। সেই সাথে সেসব সিদ্ধান্তের দায়ভারও নিজের কাঁধে নিতে প্রস্তুত থাকে সে।

২) এজেন্টিক স্টেট – মানুষ তাদের কাজকর্মের জন্য অন্যের নির্দেশের উপর নির্ভরশীল, এবং সেই কাজকর্মের ফলাফলও সে নির্দেশদাতার উপর চাপিয়ে দিতে পছন্দ করে। অন্য কথায়, তারা অন্য মানুষের ইচ্ছার প্রতিনিধিরুপে কাজ করে।

মিলগ্রামের মতে, এজেন্টিক স্টেটে যেতে দুটো জিনিসের উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজন।

১) নির্দেশদাতাকে অবশ্যই অন্যদের বিভিন্ন কাজের আদেশ দেয়ার মতো যথার্থ যোগ্যতাসম্পন্ন হতে হবে।

২) যাকে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে, তার মাঝেও এই বোধ সঞ্চারিত হতে হবে যে, এই নির্দেশ পালনের ফলে যা যা ঘটবে, তার দায়ভার নেবে নির্দেশদাতা ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষ।

উদাহরণস্বরুপ, যখন সাবজেক্টদের বলা হয়েছিলো যে, তাদের কাজের দায়ভারও বর্তাবে তাদের উপর, তখন কেউই শিক্ষার্থীদের শক দিতে রাজি হয়নি। কিন্তু এই তাদের অনেকেই যখন আবার বলা হয়েছিলো, কাজকর্মের দায়ভার বর্তাবে পরীক্ষকের উপর, তখন তারা আবার ঠিকই পরীক্ষণের কাজটি চালিয়ে নিয়েছে।

পাঠক, মিলগ্রামের এ পরীক্ষা সম্পর্কে আপনার কী অভিমত? আপনার কি মনে হয় এমন একটি পরীক্ষা করে মিলগ্রাম ঠিক কাজ করেছিলেন? আপনি যদি সাবজেক্টের জায়গায় থাকতেন, তাহলে আপনি নিজে কী করতেন বলে মনে করেন?