ইউনিট ৭৩১ মানবজাতির ইতিহাসে এক দুঃখগাঁথার নাম, যে নাম শুনলে মানুষ হয়ে নিজের স্বজাতিকে ধিক্কার দিতে ইচ্ছে হয়, অবাক হয়ে গায়ে চিমটি কেটে নিজেকে নিজে বলতে ইচ্ছে করে, “আচ্ছা, মানুষ কি সত্যিই এতটা নিষ্ঠুর হতে পারে?”

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যেসব জায়গায় বন্দীদেরকে পশুর মতো ব্যবহার করে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজে লাগানো হতো, সেগুলোর মাঝে অন্যতম এই ইউনিট ৭৩১। আর এই ইউনিটের ইতিহাস বলতে গেলে প্রথমেই যে মানুষটি সম্পর্কে আমাদের জানা দরকার, তিনি সার্জন জেনারেল শিরো ইশী (১৮৯২-১৯৫৯)।

শিরো ইশী; Source: Wikimedia Commons

মেধাবী ছাত্র হওয়ায় কিয়োটো ইম্পেরিয়াল ইউনিভার্সিটিতে পড়ালেখার সুযোগ মেলে তরুণ ইশীর। ছয় ফুট লম্বা, সুদর্শন এ তরুণ তার ব্যক্তিত্বগুণে সহজেই আশেপাশের মানুষগুলোর মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারতেন, হয়ে যেতেন আলোচনার মধ্যমণি। ১৯২২ সালে ব্যাক্টেরিওলজি, সেরোলজি, প্যাথলজি ও বিভিন্ন রোগের প্রতিষেধক নিয়ে নিজের জ্ঞানকে আরো ঝালিয়ে নিতে বিশ্ববিদ্যালয়ে পুনরাগমন ঘটে তার। একই বছর তাকে পাঠানো হয় কিয়ুশুতে। অজানা এক সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হয়ে সেখানকার অনেক মানুষই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছিলো। রোগটি সম্বন্ধে বিস্তারিত গবেষণার সুযোগ না পেয়ে ইশী অন্য পথে হাঁটা শুরু করলেন। তিনি চেষ্টা করলেন সেখানকার সৈনিকদের জন্য সরবরাহকৃত পানিকে যথাসম্ভব বিশুদ্ধ করতে, যাতে করে দূষিত পানি পানের দরুণ তারা রোগাক্রান্ত না হন।

ইশীর এ পদক্ষেপটি জাদুর মতো কাজে লেগে যায়। সহকর্মীরা তখন থেকেই তাকে বেশ সমীহ করে চলতে শুরু করে। এমনকি তিনি নাকি জাপানের সম্রাটের সামনেও তার ফিল্টারটি কিভাবে কাজ করে সেটি দেখিয়েছিলেন। কথিত আছে, নিজের ফিল্টারের কর্মদক্ষতার ব্যাপারে ইশী এতটাই আত্মবিশ্বাসী ছিলেন যে, তিনি সেদিন পানিতে মূত্র বিসর্জন করে পরে সেই পানিকে নিজের ফিল্টারে পরিশুদ্ধ করেই পান করেছিলেন!

এভাবে দিনগুলো যেতে লাগলো। ১৯২৮ সালের এপ্রিলে ইশী বেরিয়ে পড়লেন বিশ্বভ্রমণে; ঠিক ভ্রমণ বলা উচিত হবে না, বরং বিশ্বের বুকে জ্ঞান আহরণে। দু’বছর ধরে বিশ্বের ত্রিশটি দেশের বিভিন্ন ক্লিনিক ও ল্যাবরেটরি ঘুরে দেখলেন তিনি, সমৃদ্ধ করলেন নিজের জ্ঞানভান্ডার। দু’বছর পর স্বদেশের বুকে পদার্পণ করে ইশী ভেবেছিলেন, এ জ্ঞান দিয়ে বিশ্বের বুকে জাপানের নাম সমুজ্জ্বল করে যাবেন তিনি।

সরকার ও সামরিক বাহিনীর হর্তাকর্তাদের সাথে ততদিনে ভালোই শখ্যতা গড়ে উঠেছিলো ইশীর। এর সুবাদে তিনি সহজেই নিজের বেশ কিছু প্রজেক্টের জন্য অর্থের ব্যবস্থা করতে সক্ষম হন। তিনি ভাবতেন এগুলো জাপানকে বিশ্বের নেতৃত্বস্থানীয় দেশগুলোর কাতারে নিয়ে বসাবে।

১৯৩১ সালে ইম্পেরিয়াল জাপানিজ আর্মি মাঞ্চুরিয়ায় আক্রমণ চালায়। এরপরই জাপানের সামরিক কর্মকর্তারা জায়গাটিকে বিভিন্ন বায়োলজিক্যাল ও কেমিকেল ওয়েপনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য উপযুক্ত স্থান হিসেবে মনে করা শুরু করেন। এ লক্ষ্যে হার্বিনে গোপন একটি ল্যাবরেটরিও গড়ে তোলা হয়। ইউনিট ৭৩১ প্রতিষ্ঠার পথে এটিই ছিলো প্রথম পদক্ষেপ। কিন্তু এ প্রচেষ্টাটি সফল হয় নি। কারণ বেশ কিছু বন্দী সেখানে বিষ্ফোরণ ঘটাতে সক্ষম হয়। ফলে অবস্থান পরিবর্তনে বাধ্য হন ইশী।

আর কয়েক বছর পরই দুনিয়ার ভেতর এক টুকরো জাহান্নাম হতে যাওয়া ইউনিট ৭৩১ জনগণের কাছে তখন পর্যন্ত বেশ চমৎকার এক নামেই পরিচিত ছিলো- ‘Epidemic Prevention and Water Supply Unit of the Kwantung Army’। এমন নাম দেখে কেউ সন্দেহই করবে না যে এর হর্তাকর্তাদের মাথায় কী খেলা করছে। ১৯৩৬ সালের ১ আগস্ট ইশীর হাতে এই ইউনিটের দায়িত্ব অর্পন করা হয়। পিংফ্যানে অবস্থিত প্রায় ছয় বর্গ কিলোমিটারের সেই স্থাপনাটি চারদিকে উঁচু দেয়াল আর কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘেরা ছিলো। ভেতরে প্রায় দেড়শ’র মতো বাড়ি ছিলো। এর মাঝেই বন্দীদের থাকার জায়গা, চুল্লী, পশু রাখার স্থান এবং এয়ার ফিল্ড ছিলো। ৭ ও ৮ নাম্বার ব্লক দুটোতে চলতো ব্যাকটেরিয়ার উৎপাদন ও গবেষণা।

ইউনিট ৭৩১ কমপ্লেক্স; Source: Wikimedia Commons

কাজকর্মের সুবিধার্থে পুরো ইউনিট ৭৩১-কে ৮টি আলাদা ডিভিশনে বিভক্ত করা হয়েছিলো।

১ম ডিভিশন – ব্যাকটেরিয়া সংক্রান্ত গবেষণা

২য় ডিভিশন – যুদ্ধ সংক্রান্ত নানা গবেষণা ও ফিল্ড এক্সপেরিমেন্ট

৩য় ডিভিশন – পানির ফিল্টার উৎপাদন

৪র্থ ডিভিশন – ব্যাকটেরিয়ার বিপুল পরিমাণে উৎপাদন ও সংরক্ষণ

৫ম ডিভিশন – শিক্ষা বিভাগ

৬ষ্ঠ ডিভিশন – মালামাল সরবরাহ বিভাগ

৭ম ডিভিশন – সাধারণ বিষয়াবলী সংক্রান্ত বিভাগ

৮ম ডিভিশন – ক্লিনিক্যাল ডায়াগনোসিস

একটি বয়লার বিল্ডিংয়ের ধ্বংসাবশেষ; Source: Wikimedia Commons

ইউনিটটির গোপনীয়তা রক্ষা করার ব্যাপারে এর কর্মকর্তাগণ সদা সতর্ক নজর রাখতেন। এতে যারা কাজ করতো, তাদের আনা-নেয়ার কাজে ব্যবহৃত কার্গো ট্রাকগুলো সবসময় ঢাকা থাকতো। এছাড়া সেগুলোর রেজিস্ট্রেশন ট্যাগও নিয়মিত পরিবর্তন করা হতো। একসময় পিংফ্যানে অবস্থিত এই ইউনিটটিতে ৩০০ কেজির মতো প্লেগের জীবাণুও প্রস্তুত করা হচ্ছিলো নিয়মিত! অবস্থা এমন হয় যে, পুরো মানবজাতিকে কয়েকবার সাফ করে দেয়ার মতো জীবাণু তৈরির সক্ষমতাও অর্জন করেছিলো তারা।

সার্জন জেনারেল ইশী যে ঠিক কী বিষয় নিয়ে সেখানে গবেষণা করতেন, তা জানা ছিলো না তার সহকর্মীদেরও। বন্দীদের দলে দলে ঢোকানো হতো ‘ডেথ ব্লক’ খ্যাত ব্লক ৭ ও ৮ এ। সেখানে এবার ঢুকলে আর ফিরে আসার কথা ভাবা যেত না, নিশ্চয়তা ছিলো কেবলই মৃত্যুর!

মাঞ্চুরিয়ার এমন দূরবর্তী এলাকায় ইউনিটটি স্থাপনের পরিকল্পনাও ছিলো ইশীর। কারণ তিনি লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে সরাসরি মানুষের উপরই গবেষণা করতে চেয়েছিলেন। তার গবেষণায় প্রাণ দেয়া মানুষদের অধিকাংশই আসতো পিংফ্যানের হগোইন নামক বন্দীশিবির থেকে। যেসব রাশিয়ান নাগরিক কোনো তথ্য দিয়ে সহায়তা করতো না, তাদেরকে সরাসরি পাঠিয়ে দেয়া হতো সেখানে। তবে বন্দীদের প্রায় সত্তর ভাগই ছিলো চীনের নাগরিক। নিরীহ লোকগুলোকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে সেখানে আনা হতো। কারো কারো ক্ষেত্রে কাজ করতো চাকরি দেবার প্রলোভন। শিশু-কিশোর, এমনকি গর্ভবতী নারীরাও বাদ যায় নি এ ফাঁদে পড়াদের তালিকা থেকে।

Source: china-underground.com

যদি কেউ একবার স্বচক্ষে সেখানকার অবস্থা দেখতো, তবে সে নির্ঘাত সেটাকে কোনো দুঃস্বপ্ন বলেই মনে করতো। ইস্পাতের দরজায় গোল করে কাটা ছিদ্র দিয়ে দেখা যেত শিকলে আটকানো বন্দীদের। তাদের কারো কারো শরীরে পচন দেখা যেত, কারো আবার পচা মাংসের মাঝ দিয়ে উঁকি দিতো হাড়! মারাত্মক জ্বর আর ব্যথায় ভুগতে থাকা কেউ হয়তো যন্ত্রণায় গোঁ গোঁ করতে থাকতো। শ্বসনযন্ত্রের সমস্যায় ভোগা কেউ আবার কাশতে কাশতে যেন দেহ থেকে পারলে আত্মাটাকেই বের করে দিতো। কারো শরীর ফুলে গিয়েছিলো, কেউ বা ছিলো অতিরিক্ত রোগা, কেউ কেউ আবার চুপচাপ শুয়ে-বসে থাকতো গা ভর্তি ফোস্কা নিয়ে। একজন রোগাক্রান্ত বন্দীকে আরেকজন নিরোগ বন্দীর সংস্পর্শে রেখে দেখা হতো রোগ কতটা দ্রুত ছড়াতে পারে। নারী বন্দীদেরকে সেখানকার প্রহরীরা রুটিনমাফিক ধর্ষণ করতো। ওদিকে চিকিৎসকেরা গ্যাস চেম্বার, খাবার, পানীয় ইত্যাদির মাধ্যমে বন্দীদের মাঝে নানা রোগের জীবাণু ছড়িয়ে দিতো।

এখন তাহলে বন্দীদের উপর চালানো কিছু পরীক্ষা নিয়েই কথা বলা যাক।

- যুদ্ধ চলাকালে জাপানী সেনাদের শারীরিক বিভিন্ন আঘাত সম্পর্কে গবেষণা করতে বেছে নেয়া হতো বিভিন্ন বন্দীকে। এদের মাঝে ছিলো জাপানী সেনাদের হাতে ধরা পড়া মিত্র বাহিনীর সদস্য এবং চীন ও রাশিয়ার সাধারণ নাগরিকেরা। ধরে এনে হয়তো তাদের কোনো অঙ্গ কেটে দেয়া হতো রক্তক্ষরণ নিয়ে গবেষণার জন্য। কিছু কিছু পরীক্ষার আবার যুদ্ধের সাথে কোনো সম্পর্কই ছিলো না। যেমন- কখনো কখনো একজন বন্দীর শরীরের একটি অঙ্গ কেটে তা আরেক জায়গায় লাগিয়ে দেয়া হতো। কখনো তার শরীরকে ঠান্ডা করে একের পর এক কাটা হতে থাকতো হাত-পাগুলো!

Source: china-underground.com

- ১৯৩৭ সালের ডিসেম্বরে চীনের রাজধানীতে প্রবেশ করে জাপানী সেনারা। এরপর তারা সেখানকার জনগণের সাথে হত্যা-ধর্ষণের যে লীলাখেলায় মেতে উঠেছিলো, এর সাথে বোধহয় শুধুমাত্র চেঙ্গিস খানের মোঙ্গল বাহিনীরই তুলনা দেয়া চলে। বন্দী কাউকেই ছাড় দেয়া হয় নি। অমানবিক নির্যাতন, পানিতে ডুবিয়ে মারা, শিরোশ্ছেদ, লুন্ঠন, ধর্ষণ, জোরপূর্বক ইনসেস্টে বাধ্য করার মতো অগণিত ন্যাক্কারজনক ঘটনা ঘটিয়েছিলো জাপানী সেনারা।একবার ইউনিট ৭৩১ এর দুজন অফিসারের মাঝে প্রতিযোগীতা হয়েছিলো কে আগে তাদের হাতে থাকা তলোয়ারের সাহায্যে বন্দী হত্যার সেঞ্চুরি করতে পারবে। কে যে করতে পেরেছিলো তা জানা না গেলেও যুদ্ধ পরবর্তীকালীন সময়ে ইউনিট ৭৩১ এর অনেক কর্মকর্তার মতো তাদেরও মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়।

- এখানকার ১ম ডিভিশনে বিউবোনিক প্লেগ, কলেরা, অ্যানথ্রাক্স, টাইফয়েড, যক্ষার মতো ব্যাকটেরিয়াঘটিত রোগ নিয়ে গবেষণা করা হতো। রোগগুলোর জীবাণু আগে এই বন্দীদের দেহেই প্রবেশ করানো হতো। এরপর তাদের নিয়ে চলতো গবেষণা। অনেক বন্দীই এর ফলে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছিল।

Source: china-underground.com

- সিফিলিস ও গনোরিয়ার মতো রোগগুলো নিয়ে গবেষণার জন্য বেছে নেয়া হতো একজন নারী ও একজন পুরুষকে, যাদের একজন রোগটিতে আক্রান্ত থাকতো। এরপর গুলি করার হুমকি দিয়ে তাদেরকে দৈহিক সম্পর্ক স্থাপনে বাধ্য করা হতো।পরবর্তীতে বিজ্ঞানীরা নজর দিতো এদের মিলনের ফলে জন্ম নেয়া সন্তানটির দিকে। সেই সন্তানটির শরীরে রোগটির প্রভাব কেমন এবং তা মায়ের প্রজনন তন্ত্রেই বা কেমন প্রভাব ফেলে তা নিয়ে চলতো গবেষণা। এভাবে যে কতগুলো শিশু জন্ম নিয়েছিলো তা জানা যায় না। তবে ১৯৪৫ সালে যখন ইউনিটটি বন্ধ ঘোষণা করা হয়, তখন তাদের কেউই জীবিত ছিলো না।

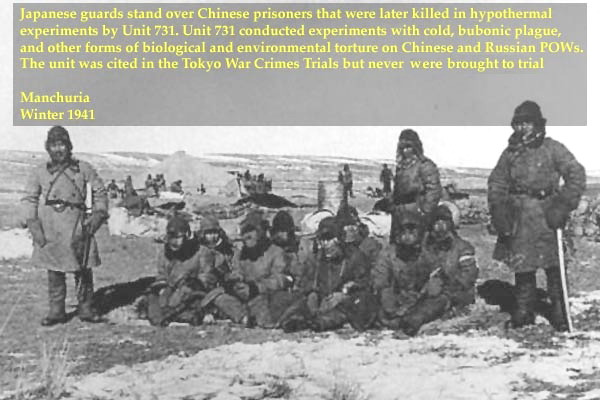

- ফ্রস্টবাইট নিয়েও অনেক গবেষণা হয়েছে সেখানে। এজন্য একজন বন্দীকে বাইরের তীব্র শীতে নিয়ে হাতে ক্রমাগত পানি ঢালা হতো যতক্ষণ না জায়গাটি ফ্রস্টবাইটে আক্রান্ত হচ্ছে। হাতটি ফ্রস্টবাইটে আক্রান্ত হয়েছে কিনা তা বোঝার জন্য লোকটির হাতে একজন অফিসার লাঠি দিয়ে আঘাত করতো। যদি বোর্ডে আঘাতের মতোই শব্দ শোনা যেত, তাহলে তারা ধরে নিতো যে লোকটির হাত ফ্রস্টবাইটে আক্রান্ত। এ গবেষণা থেকে অবশ্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানা গিয়েছিলো। বিজ্ঞানীরা এর মাধ্যমে জানতে পারেন যে, ফ্রস্টবাইট হওয়া জায়গা ঘষার চেয়ে বরং তা ৩৭.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসের উপরে কিন্তু ৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার নিচের পানিতে ডুবিয়ে রাখলে ভালো ফল পাওয়া সম্ভব।

Source: china-underground.com

- ছয় বর্গ কিলোমিটার জুড়ে বিস্তৃত বিশালাকার এ ইউনিটে ছিলো অসংখ্য ভবন। এগুলোর একেকটি একেক কাজে ব্যবহার করা হতো। এর মাঝে একটিতে বড় করা হচ্ছিলো প্লেগের জীবাণুবাহী মাছি। একই জায়গায় প্যাথোজেনের কালচারও করা হচ্ছিলো। বিশালাকার একটি সেন্ট্রিফিউগাল পাম্প বানানো হয়েছিলো শুধু এটা পরীক্ষা করতে যে, মানুষকে মারতে কী পরিমাণ শক্তির দরকার। হাই প্রেশার চেম্বারগুলোতে বন্দীদের চোখ কোটর থেকে বেরিয়ে আসতো। গর্ভবতী নারীদের জোর করে অ্যাবরশন করানো হতো। তাদেরকে স্বাভাবিকের চেয়ে অনেকগুণ বেশি এক্স-রে’র মাঝে রাখা হতো, যা পরবর্তীতে হতো তাদের মৃত্যুর কারণ।

এমনকি মা ও সন্তানের ভালোবাসাও রেহাই পায় নি বিজ্ঞানীদের পরীক্ষার হাত থেকে। এক পরীক্ষায় রাশিয়ান মা ও তার সন্তানকে একটি কক্ষে বন্দী করে সেখানে বিষাক্ত গ্যাস প্রবেশ করানো হতে থাকে। বিজ্ঞানীরা দেখতে চেয়েছিলেন মা ও সন্তানের এ ভালোবাসা কতটা গাঢ় হতে পারে। সন্তানকে বাঁচাতে মা তাকে কাপড় দিয়ে ঢেকে দিয়েছিলেন। কিন্তু শেষরক্ষা করতে পারেন নি তিনি, মৃত্যু হয় দুজনেরই। - বিভিন্ন অস্ত্রের পরীক্ষার জন্য ব্যবহার করা হতো ইউনিট ৭৩১ এ আনা বন্দীদের। প্রথমে তাদেরকে কোনো খুঁটির সাথে বাঁধা হতো। এরপর সবাই মিলে তাদের দিকে প্লেগের জীবাণু ছড়ানোর বোম নিক্ষেপ করতো, বন্দুকের নিশানা প্র্যাকটিস করতো কিংবা গ্রেনেড ছুড়ে মারতো।

- শিরো ইশীর তত্ত্বাবধানে অ্যানথ্রাক্স, কলেরা, টাইফয়েড ও বিউবোনিক প্লেগের জীবাণুযুক্ত বোম নিক্ষেপ করা হতো বন্দীদের উপর। এছাড়া তিনি পোর্সেলিন শেলের এমন একটি বোমের ডিজাইন করেছিলেন যাতে থাকতো রোগের জীবাণুবাহী মাছি। সেই মাছিগুলো আরো বেশি এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে পড়তো আর খুঁটিতে বাঁধা বন্দীদের শরীরে গিয়ে বসতো। পরবর্তীতে নিরাপত্তামূলক স্যুট পরিধান করে ইউনিটের ডাক্তাররা তাদের পরীক্ষা করতেন।

Source: china-underground.com

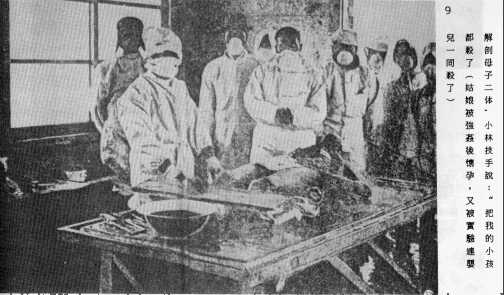

- জীবিতাবস্থায় কোনো কোনো বন্দীর পাকস্থলী কেটে নেয়া হতো।

- কখনো কখনো তাদের উল্টো করে ঝুলিয়ে রেখে দেয়া হতো যতক্ষণ না তারা মারা যায়। এভাবে একজন মানুষ কতক্ষণ বেঁচে থাকতে পারে সেই সময়টা বের করাই ছিলো এমন নির্যাতনের মূল উদ্দেশ্য।

- কোনো কোনো বন্দীর কিডনীতে সিরিঞ্জের সাহায্যে ঘোড়ার মূত্র প্রবেশ করানো হতো।

জানা যায়, সার্জন জেনারেল শিরো ইশীর নেতৃত্বাধীন এই ইউনিট ৭৩১ এর ল্যাবরেটরিতে প্রাণ হারিয়েছিলেন প্রায় তিন হাজার মানুষ। অন্যদিকে ফিল্ড এক্সপেরিমেন্টে প্রাণ হারায় আরো প্রায় দশ হাজারের মতো মানুষ।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার আগপর্যন্ত চালু ছিলো ইউনিট ৭৩১ এর বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা। ১৯৪৫ সালে ক্যাম্পটি বন্ধ হবার পরই শিরো ইশী বুঝতে পারেন তার কপালে কী লেখা আছে। এজন্য নিজের মৃত্যু নিয়ে গুজব রটিয়ে দেন তিনি। কিন্তু আমেরিকান কর্তৃপক্ষ তার এই চালাকি ধরতে পেরে জাপানী কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ করে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ইশীকে তাদের হাতে তুলে দিতে। শুরুতে ইশী ইউনিট ৭৩১ এর সাথে নিজের সম্পৃক্ততার বিষয়টি অস্বীকার করেছিলেন। কিন্তু পরে তিনি বুঝতে পারেন যে, রাশিয়ানদের হাতে পড়লে তারা আমেরিকানদের মতো অতটা সদয় হবে না। ফলে তিনি আমেরিকার কাছে সব প্রশ্নের জবাব দিতে রাজি হন, শুধু শর্ত ছিলো তাকে যুদ্ধাপরাধের অভিযোগে অভিযুক্ত করা যাবে না। ইশী গবেষণা করে কী কী জেনেছেন এটা নিয়ে বেশ দুশ্চিন্তায় ছিলো আমেরিকান কর্তৃপক্ষ। তাই তারা তার শর্ত মেনে নিতে বাধ্য হয়। তবে ইশীর পরীক্ষালব্ধ ফলাফল তাদেরকে হতাশই করেছিলো বলতে হবে। কারণ তারা যেসব যুগান্তকারী উদ্ভাবনের তথ্য আশা করেছিলো, তেমন কিছুই পাওয়া যায় নি লোকটির কাছ থেকে। তবে আগেই চুক্তি হয়ে যাওয়ায় আর সেটি ভাংতে যায় নি তারা।

মানব সভ্যতার ইতিহাসে অন্যতম জঘন্য অপরাধে একেবারে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েও তাই বিনা বিচারে মুক্তি পেয়ে যান শিরো ইশী। ১৯৫৯ সালে ৬৭ বছর বয়সে কন্ঠনালীর ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে অবশেষে পরপারে পাড়ি জমান তিনি।

রোর বাংলার পাঠকদের জন্য এখন ইউনিট ৭৩১ এরই বিভিন্ন ছবি দিচ্ছি যেন আপনারা এর ভয়াবহতার মাত্রা অনুধাবন করতে পারেন।

Source: china-underground.com

Source: china-underground.com

Source: china-underground.com

Source: china-underground.com

Source: china-underground.com

Source: china-underground.com

Source: china-underground.com

Source: china-underground.com

Source: china-underground.com

Source: china-underground.com

Source: china-underground.com

Source: china-underground.com

Source: china-underground.com

Source: china-underground.com

Source: china-underground.com

Source: china-underground.com

Source: china-underground.com

Source: china-underground.com

Source: china-underground.com

Source: china-underground.com

Source: documentingreality.com

Source: documentingreality.com

Source: documentingreality.com

Source: documentingreality.com

.jpeg?w=600)