মৃত্যুকে বলা যেতে পারে শরীর আর আত্মার পৃথক হয়ে যাওয়া। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার প্রথম সংস্করণে এভাবেই মৃত্যুকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছিলো। প্রতি সংস্করণে সংজ্ঞাটা বাড়তে শুরু করে। তার মানে মৃত্যু কি দিন দিন কঠিন হয়ে উঠলো নাকি! ব্যাপার সেটা না, মৃত্যু মৃত্যুর জায়গাতেই আছে, পরিবর্তন হয়েছে মানুষের চিন্তাধারার। বিজ্ঞান আর প্রযুক্তি যত এগিয়েছে, মৃত্যুর সংজ্ঞা হয়ে উঠেছে বিশাল থেকে বিশালতর। কয়েকশো বছর আগের কথা ভাবা যাক। কেউ মারা গেলে পার্শ্ববর্তী মানুষেরা কীভাবে টের পেতো যে তার মৃত্যু হয়েছে? মৃত ব্যক্তির নাকের সামনে তারা পাখির একটি পালক ধরতো, পালকটা যদি স্থির হয়ে থাকে তাহলে তারা বুঝে নিতো ব্যক্তিটির মৃত্যু হয়েছে। এই তো সেদিন আসে হার্টবিটের ধারণা, অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে হার্টবিট দ্বারা মৃত আর জীবিত ব্যক্তির মাঝে পার্থক্য করা হয়। তার কয়েক দশক পর আসে স্টেথোস্কোপ। বিজ্ঞান আর প্রযুক্তি যতটা এগিয়েছে, মানুষের মৃত্যু নিশ্চিত করার পদ্ধতিটিও উন্নততর আর জটিল হয়েছে।

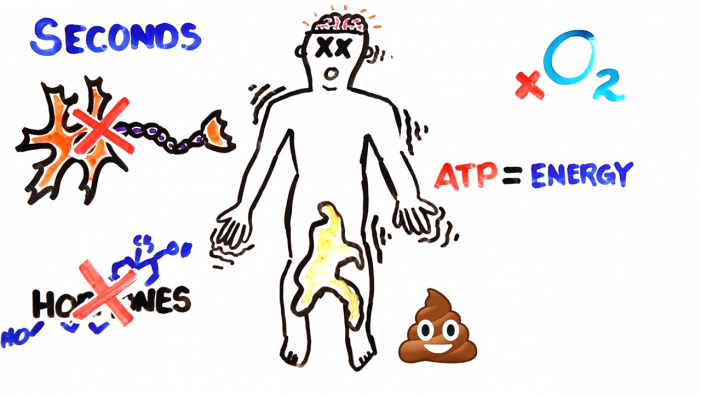

মৃত্যু পরবর্তী দেহের ভাঙনের কথাগুলো জানা যাক এবার। মৃত্যুপ্রক্রিয়াটি ঐ মুহূর্তেই শুরু হয়ে যায়, যখন শরীর তার কার্যাবলী সচল রাখার জন্য পর্যাপ্ত অক্সিজেন পায় না।

অক্সিজেন না পেয়ে মস্তিষ্কের কার্যক্রম থেমে যায়, এরপর শরীরেরও; Source: youtube.com

অক্সিজেন না পেয়ে মস্তিষ্কের কার্যক্রম থেমে যায়, তখন হরমোন নিঃসরণও বন্ধ থাকে, এজন্যই শরীরের সব ধরনের কাজ বন্ধ হয়। তবে কয়েক মিনিট দেহের কিছু কাজ চলতে পারে। সেটা হয়ে থাকে ATP-এর দ্বারা। ATP (Adenosin Tri Phosphate) হলো দেহের শক্তির একক। খাদ্য থেকে এই ATP তৈরি হয়। সংরক্ষিত ATP শেষ না হওয়া পর্যন্ত চলতে থাকে কিছু কাজ। পেশিগুলো জীর্ণ হয়ে পড়ে, স্ফিংটারগুলোও স্তিমিত হয়ে পড়ে। ১৫ থেকে ২৫ মিনিট পর, কৈশিকজালিকাগুলোয় যখন আর রক্ত পৌঁছায় না, দেহের রং তখন ফ্যাকাশে রূপ ধারণ করে। কারণ মৃত ব্যক্তির হৃৎক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাওয়ায়, সারা দেহে আর রক্ত পৌঁছানো সম্ভব হয় না তখন।

অভিকর্ষের টানে দেহের সমস্ত রক্ত পৃষ্ঠীয় অংশে জমে গেছে; Source: youtube.com

অভিকর্ষের টানে দেহের সমস্ত রক্ত পৃষ্ঠীয় অংশে জমতে শুরু করে। জমে জমে দেহের পেছনের অংশে ব্লাড পোলের মত তৈরি করে। মৃত ব্যক্তির মুখ উপরের দিকে করে শোয়ানো থাকে বিধায়, অভিকর্ষের টানে রক্ত পৃষ্ঠীয় অংশে জমা হয়।

বিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রীদের জানা থাকবে, কোষ আর টিস্যু রয়েছে বিভিন্ন রকমের, সবগুলো কিন্তু এক নয়। ভিন্ন কোষের মৃত্যুর সময়কালও কিন্তু ভিন্ন হয়ে থাকে। তাই মৃত্যু নির্ভর করে কোষগুলোর অক্সিজেন ঘাটতি কখন ঘটছে সেটার উপর। আমাদের মস্তিষ্কে কিন্তু বেশ বড়সড় পরিমাণে অক্সিজেন প্রয়োজন হয়। নাহয় মস্তিষ্ক সচল থাকে না, মস্তিষ্ক অচল হয়ে পড়লে আরেক বিপদ, পুরো দেহ তাৎক্ষণিকভাবে অচল হয়ে যাবে। এখানে একটা ভালো প্রশ্ন জাগতে পারে। আমরা মাঝে মাঝে নিঃশ্বাস বন্ধ করে প্রতিযোগিতা করি, কে কার থেকে বেশি সময় নিঃশ্বাস বন্ধ করে থাকতে পারে দেখা যাক। কিংবা সাঁতারের সময় নিঃশ্বাস বন্ধ করে রাখি, ফুসফুসে পানি চলে যেতে পারে তাই। এই যে নিঃশ্বাস বন্ধ করে রাখা হলো, শরীর তো অক্সিজেন পাচ্ছে না, মস্তিষ্ক তখন অক্সিজেন কোথায় পায়? কারো যদি মনে হয় যে মস্তিষ্কের নিজস্ব অক্সিজেন ট্যাংক আছে, তাহলে অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানাতে পারি যে, ধারণাটি সঠিক।

মস্তিষ্ক নিজের জন্য সামান্য পরিমাণে অক্সিজেন জমা করে রাখতে পারে। আমরা নিঃশ্বাস বন্ধ করে থাকলে সেই জমাকৃত অক্সিজেন মস্তিষ্ক ব্যবহার করে দেহকে সচল রাখে, অক্সিজেনের পরিমাণ কমে আসলেই অস্বস্তি লাগতে শুরু করে, তখন আমরা আর নিঃশ্বাস বন্ধ করে থাকতে পারি না। এজন্যই ব্রেইন স্ট্রোকে মানুষ খুব দ্রুত মারা যায়, মস্তিষ্কে অক্সিজেন পৌঁছায় না তখন, পুরো দেহ নিথর হয়ে পড়ে।

NDE বলে একটি ব্যাপার আছে, Near-Death-Experience। এর দ্বারা মৃত্যুপ্রক্রিয়াটিকে অনুধাবনের চেষ্টা করা হয়। NDE পরীক্ষা আমাদের বলে যে, যেই মুহুর্তে হৃৎস্পন্দন বন্ধ হয়ে যায়, এন্ডোরফিন নামক এক তরল ক্ষরিত হয়ে পুরো দেহে ছড়িয়ে পড়ে। দেহের তাপমাত্রা তখন দ্রুত কমতে শুরু করে। দেহের মাঝে সারাক্ষণ প্রচুর রাসায়নিক ক্রিয়া-বিক্রিয়া চলতে থাকে, ফলে তাপ উৎপন্ন হয়। তাই জীবিত দেহে বেশ ভালো রকমের একটা তাপমাত্রা বজায় থাকে। দেহের স্বাভাবিক তাপমাত্রা হল ৯৮ ডিগ্রি ফারেনহাইট। মৃত্যু পরবর্তী মুহূর্তে দেহের তাপমাত্রা নিচে নেমে যাওয়াকে বলা হয় Algor Mortis (Death Chill)। প্রতি ঘণ্টায় ১.৫ ডিগ্রি ফারেনহাইট করে তাপমাত্রা কমতে থাকে। কমতে কমতে একসময় কক্ষতাপমাত্রার সমান হয়ে যায়।

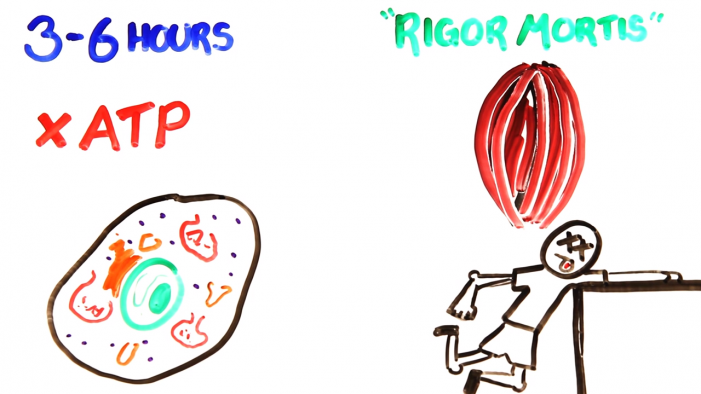

পেশিতে প্রয়োজনীয় ATP না পৌঁছানোর দরুন দেখা দেয় Rigor Mortis; Source: youtube.com

তিন থেকে সাত মিনিটের মধ্যেই মস্তিষ্কের অক্সিজেন ফুরিয়ে যায়, তখনই কোষগুলোর মৃত্যু হতে শুরু করে। কিন্তু পেশীকোষগুলো বেশ কয়েক ঘণ্টা বেঁচে থাকে। তবে এখানে একটি দারুণ তথ্য আছে। ব্যাকটেরিয়া, জীবাণুর হাত থেকে রক্ষা করতেই আমাদের শরীরের অধিকাংশ অংশ এসিডিক হয়ে থাকে। এবার মৃত্যুর পর যদি এসিডিক অবস্থা হ্রাস পায়, তাহলে বুঝতেই পারছেন কী শুরু হবে। তখন প্লাজমা মেমব্রেন ফেটে পড়তে শুরু করে, সাইটোসোল (সাইটোপ্লাজম) মুক্ত হয়ে কোষীয় অঙ্গাণুগুলোকে মুক্ত করে দেয়। অঙ্গাণুগুলো বেরিয়ে আসে মুক্ত শরীরে, এগুলো ক্যালসিয়াম তৈরি করে, ওটা পেশিকোষকে স্টান্ট করে দেয়, তাই পেশিগুলোকে সহজে নড়াচড়া করানো যায় না, মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত শরীর যেভাবে থাকে ঠিক সেভাবেই স্টান্ট হয়ে থেকে যায়।

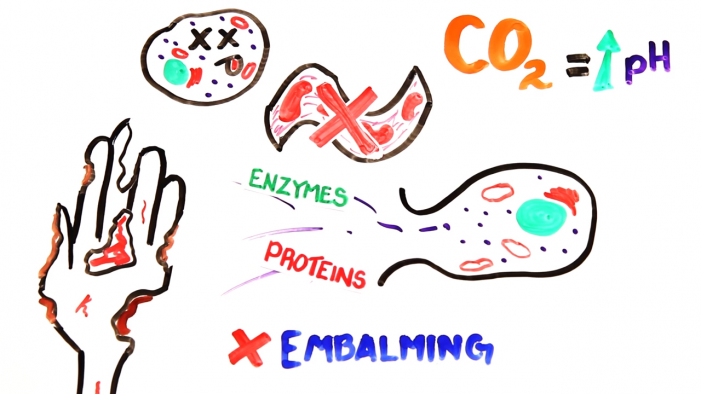

কোষগুলো ভেঙে ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে বিষাক্ত এনজাইমগুলো, সেই সাথে pH বৃদ্ধি পেয়ে তৈরি হয় ক্ষারীয় পরিবেশ; Source: youtube.com

সাইটোসোলের সাথে প্রোটিন আর এনজাইমও বের হয়ে আসে শরীরের মুক্ত অংশে। তারাই আশপাশের ভাঙার কাজ দ্রুত চালিয়ে নেয়। আর কোষের মাঝে লাইসোজোম তো থাকেই, যাকে বলা হয় ‘আত্মঘাতী থলিকা’। ফ্যাগোসাইটোসিসে সিদ্ধহস্ত এ বস্তু। ফ্যাগোসাইটোসিস হলো জীবাণু ধ্বংস করার একটি প্রক্রিয়া, এই লাইসোজোম জীবিত অবস্থায় আমাদেরকে জীবাণু থেকে সুরক্ষা দিয়ে আসছিলো এতদিন। মৃত্যুর পর সাইটোসোল মুক্ত হয়ে পড়াতে লাইসোজোমও বেরিয়ে আসে কোষের সুরক্ষিত অংশ থেকে, নিজেকে সহ সমস্ত সাইটোসোল সাবাড় করে ফেলে। এর নাম অটোফ্যাগোসাইটোসিস। বিজ্ঞানীরা ধারণা করেন, লাইসোজোম হলো কিছু এনজাইমের সমষ্টি, যা মুক্ত হলে সবকিছু ধ্বংস করতে শুরু করে দেয়। শুধুমাত্র ব্যাকটেরিয়া দ্বারা যদি মৃত্যুপরবর্তী পচনকার্য (Putrefying) হতো, তাহলে বছরের পর বছর লেগে যেত একটা মৃতদেহ নিঃশেষ হতে। লাইসোজোমের কারণেই এই কাজটি খুব দ্রুত হয়ে থাকে।

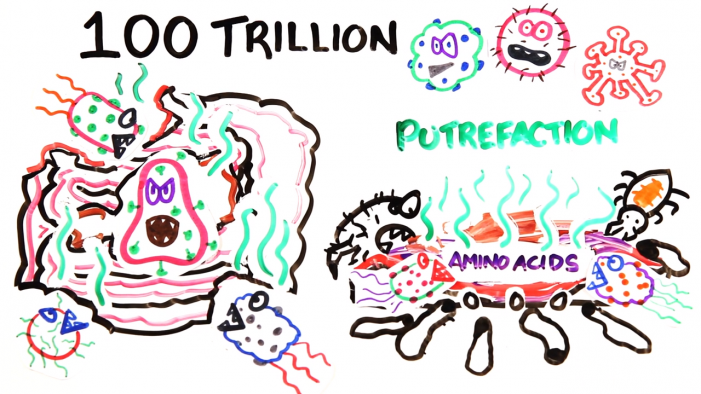

শুধুমাত্র ব্যাকটেরিয়া দ্বারা যদি মৃত্যপরবর্তী পচনকার্য হতো, তাহলে বছরের পর বছর লেগে যেত একটা মৃতদেহ নিঃশেষ হতে; Source: youtube.com

তবে দেহের মাঝে কিছু অতি ক্ষুদ্র প্রাণী তখনও বেঁচে থাকে, যা দেহকে পচাতে আরম্ভ করে। অন্ত্রের মিথোজীবী ব্যাকটেরিয়া, যেগুলো জীবিত অবস্থায় খাদ্যসার শোষণে আমাদেরকে সাহায্য করে এসেছে। অন্ত্রে থাকে ১০০ ট্রিলিয়ন অবায়বীয় ব্যাকটেরিয়া। অবায়বীয় মানে হলো, যাদের বাঁচতে কোনো অক্সিজেন প্রয়োজন হয় না। তারাই অন্ত্রীয় বিশাল অংশকে দ্রুত ভক্ষণ করতে শুরু করে। অন্ত্রের অ্যামিনো এসিডকে পচিয়ে ব্যাকটেরিয়াগুলো দুর্গন্ধের সৃষ্টি করে। ব্যাকটেরিয়ার পচানোর কাজটাকে বলা হয় Putrefying। কারো অভিজ্ঞতা থাকলে বুঝতে পারবেন, দুর্গন্ধটা কত মারাত্মক পর্যায়ের হয়। এই দুর্গন্ধটাই আবার কিছু অতিক্ষুদ্র পরজীবী কীটকে আকর্ষণ করে। এরা এসে পচে যাওয়া টিস্যুতে ডিম পাড়ে। একদিনের মধ্যেই ওই ডিমগুলো ফেটে বেরিয়ে আসে লার্ভা। পচে যাওয়া টিস্যুর অংশবিশেষ ভক্ষণ করেই বাড়তে শুরু করে লার্ভাগুলো। এক সপ্তাহের মধ্যেই এই কীটগুলো শরীরের অর্ধেকেরও বেশি অংশ সাবাড় করে ফেলে। ৫০ দিনের মাথায় শুরু হয় আরেকটি প্রক্রিয়া, এর নাম ‘বিউটাইরিক ফার্মেন্টেশন’। এটি প্রোটোজোয়া জাতীয় প্রাণীকে আকর্ষণ করে। কখনো কখনো ছত্রাককেও আকর্ষিত হতে দেখা যায়। তাদের ভক্ষণ পদ্ধতি বেশ দ্রুত, তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে সাথে ভক্ষণকার্য আরও বেড়ে যায়। আর বছরের শেষ মাথায় মৃতজীবী প্রাণী আর উদ্ভিদ তো আছেই। তারাও খেতে শুরু করে যা অবশিষ্ট থাকে।

মৃত্যুর কিছুদিন পর থেকে এ সকল মিথোজীবী ব্যাকটেরিয়াগুলো তাদের পোষককে পঁচিয়ে ফেলার কাজ শুরু করে দেয় পরিপূর্ণরূপে। পাকস্থলীর নিচে, ডিওডেনামের ভাঁজে মরিচের মতো মানবদেহের একটই অংশের নাম হলো ‘অগ্ন্যাশয়’। এই অংশে এত সংখ্যক ব্যাকটেরিয়া থাকে যে, মৃত্যুর পর এটি নিজেকেই নিজে নষ্ট করে ফেলে। আস্তে আস্তে ব্যাকটেরিয়াগুলো দেহের অন্যান্য অঙ্গেও ছড়িয়ে পড়ে। দেহের রং তখনই পাল্টাতে শুরু করে। সম্পূর্ণরূপে রং বদল প্রক্রিয়া বারো ঘণ্টা পর্যন্ত চলতে থাকে। ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরা এই রং বদলের ক্রিয়া লক্ষ্য করেই মৃত্যুর সময় নির্ণয় করে থাকেন। পাকস্থলীর ব্যাকটেরিয়াগুলো চলে আসে ত্বকীয় কোষে, দেহ দ্রুত সবুজ রং ধারণ করতে শুরু করে, হিমোগ্লোবিন থেকেই এই সবুজ রং ধারণ করা।

ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করা যাক একটু, কারণ আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সাথে এর মিল আছে অনেকাংশে। রক্তের লোহিত কণিকা যখন ধ্বংস হয় (লোহিত কণিকার আয়ু হলো ৪ মাস), তখন হিমোগ্লোবিন মুক্ত হয়। হিম হলো লৌহজাতীয় পদার্থ, আর গ্লোবিন হলো প্রোটিন। হিম থেকে লৌহ পদার্থ যদি সরিয়ে নেয়া হয়, আমরা পাবো সবুজ বর্ণের বিলিভার্ডিন। তাই দেহ প্রথমে সবুজ বর্ণ ধারণ করে, ধীরে ধীরে হালকা নীলাভ-বেগুনীতে রূপ নেয়, যা কৃষ্ণবর্ণে মিলিয়ে যায় শেষ পর্যন্ত। যদি রঙের পরিবর্তন দৃষ্টিগোচর না-ও হয়, গন্ধের পরিবর্তনটা খুব দ্রুতই টের পাওয়া যাবে। ব্যাকটেরিয়াগুলো এ ধরনের দুর্গন্ধের জন্য দায়ী। এ সময়টাতে মৃত ব্যক্তির শরীর দেখে মনে হবে ফুলে রয়েছে, চোখগুলো কোটর থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছে, জিহ্বা উল্টে যেতে দেখা যাবে।

প্রসঙ্গত বলা যায়, বিলিভার্ডিন বিজারিত হয়ে হলুদ বর্ণের বিলিরুবিন তৈরি করতে পারে। জন্ডিস রোগীদের শরীর এজন্যই আমরা হলুদ দেখতে পাই, প্রচুর লোহিত কণিকা ভেঙে যায় দেহের মধ্যে। চোখও হলুদ হয়ে যেতে দেখা যায়, প্রস্রাবের বর্ণ সাধারণত ইউরোক্রোমের জন্য হলুদ হয়, কিন্তু জন্ডিস হলে বিলিরুবিনের দরুণ সেই বর্ণ আরও গাঢ় হতে দেখা যায়।

যা-ই হোক, শরীরের ভেতর Putrefication এর দরুন গ্যাস তৈরি হয়, মৃতদেহ পানিতে ফেলা হলে এজন্যেই ভেসে উঠে। এই গ্যাসের কারণেই শরীর ফেঁপে উঠে। এক সপ্তাহ পর, ত্বকীয় কোষগুলো দৃঢ়তা হারিয়ে এতটাই চুপসে যায় যে, হাত দিয়ে একটু স্পর্শ করলেই ছিঁড়ে পড়ে যাবে।

Source: quotefancy.com

মৃত্যুর সাথে সাথে হৃৎযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়, পুরো দেহের রক্তসঞ্চালন থেমে যায়। কোষগুলো অক্সিজেন না পেয়ে মারা যেতে শুরু করে। মৃত্যুর কিছুক্ষণের মধ্যেই শুরু হয় Rigor Mortis । ল্যাকটিক এসিড আর মায়োসিন প্রোটিনের সহায়তায় এক জটিল রাসায়নিক ক্রিয়া সম্পাদিত হয়, যার ফলে শরীরের দৃঢ়তা ভেঙে পড়ে। সাধারণত এটি ২৪ ঘণ্টা স্থায়ী হয়।

এক সপ্তাহের ব্যবধানে, ত্বকে ফোস্কার মতো দেখা যায়, সামান্যতম স্পর্শেও ত্বকের টিস্যু চুপসে যেতে শুরু করে। এক মাসের মাঝে দেখা যায় চুল, নখ আর দাঁত দেহ থেকে আলাদা হয়ে আসতে। অনেকেই মনে করে থাকেন যে, মৃত্যুর পরও চুল ও নখ বড় হয়। ম্যাজিক কিংবা অতিপ্রাকৃত কোনো ব্যাপার এতে নেই। চামড়া ঝুলে পড়ার কারণেই দেখে মনে হয় চুল আর নখের বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে। ততদিনে অভ্যন্তরীণ অঙ্গগুলো আর টিস্যু সব তরলে দ্রবীভূত হয়ে যায়। তরলের আয়তন বৃদ্ধি পেতে শুরু করে ধীরে ধীরে, যতক্ষণ না ত্বক ভেদ করে সবকিছু বাইরে বেরিয়ে পড়ে। এই মুহূর্তে শুধু কঙ্কালটাই বাকি থাকে দেহের।

মৃত্যু পরবর্তী একজন মানুষের শরীরটা পৃথিবীর সবচেয়ে মূল্যহীন বিষয়েই পরিণত হয়, আর সেই মুহূর্তে মূল্যবান হয়ে যায় তার কৃতকর্মগুলোই। মৃত্যুর পর মানুবদেহের এই ক্ষয়প্রক্রিয়া আমাদের বারে বারে শুধু মনে করিয়ে দেয়, এই জীবন, এই শরীর, সবই নশ্বর; আমরা কোনো অবিনশ্বর সত্তা নই।