শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে পৃথিবীতে প্রচলিত আছে ভ্যাম্পায়ারদের গল্প। কিছু গল্প হয়তো মজার, কিন্তু কিছু গল্প গায়ে কাঁটা দেবার মতোই। এবং সব গল্পেই ভ্যাম্পায়ারদের চরিত্রটা একইরকম- মৃত মানুষ তারা, ফ্যাকাশে চামড়ার রক্তপিপাসু সব, সূর্যের আলোতে আসলেই ঝলসে যায় তাদের শরীর। তবে সত্যিই কি এগুলো শ্রুতিকথা? যেকোনো সজ্ঞান ব্যক্তিই বলবে, “হ্যাঁ, অবশ্যই, ভ্যাম্পায়ারের কাহিনীর কি আবার বাস্তব ভিত্তি আছে নাকি?” কিন্তু মজার বিষয় কি জানেন? বিজ্ঞান কিন্তু ভ্যাম্পায়ারকে স্রেফ শ্রুতিকথা বলে উড়িয়ে দিচ্ছে না। হ্যাঁ, অদ্ভুত হলেও সত্য, ভ্যাম্পায়ের এসব লোককথার রয়েছে বৈজ্ঞানিক ভিত্তি।

বেশিরভাগ সংস্কৃতিতেই ভ্যাম্পায়ার বা ভ্যাম্পায়ারের মতোই কোনো চরিত্র নিয়ে লোককথা আছে। চীনের লোককথায় আছে অন্যের জীবন থেকে শক্তি নেয়া প্রেতের কথা। ভারতে আছে শ্মশানের ভূতের গল্প। ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায় মেসোপটেমিয়া, হিব্রু, গ্রিক বা রোমান- সবার উপকথাতেই আছে ভ্যাম্পায়ারদের মতো কোনো অপদেবতার গল্প।

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে এসব উপকথা যাচাই করলে দেখা যায়, এসব শ্রুতির জন্ম হয়েছে রোগবিস্তার সম্পর্কে মানুষের ভুল ধারণা থেকে। যেমন- প্লেগ যখন ইউরোপে মহামারি রূপে ছড়িয়েছিল, তখন মানুষ স্বাভাবিকভাবেই বেশ ভীত হয়ে গিয়েছিল, বের করেছিল এই রোগ এবং রোগ বিস্তারের অদ্ভুত সব ব্যাখ্যা। অনেকে বলেছিলো, ইহুদীরা ছড়াচ্ছে এই রোগ, অনেকে ভেবেছিল ঈশ্বর তাদেরকে পাপের শাস্তি দিচ্ছে। অথচ এই মহামারীরও ছিল সুনির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা।

ভ্যাম্পায়ার সম্পর্কিত লোককথাগুলোর সাথে যেসব সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলো জড়িয়ে আছে, বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস, এগুলোও আসলে সত্যিকারের কিছু মেডিকেল কন্ডিশনেরই অতিকথন।

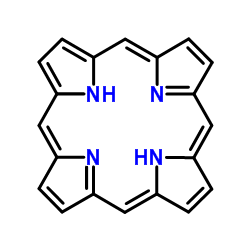

একটি সম্ভাব্য সংযোগ হিসেবে বিজ্ঞানীরা ভাবছেন পোরফিরিয়াকে। পোরফিরিন নামক রক্তের এক অণুর আতিশায্যের ফলে এই ব্যাধি হয়।

আমরা জানি, রক্তের লোহিত কণিকায় বড়সড় একটি প্রোটিন থাকে, হিমোগ্লোবিন যার নাম। এর মাধ্যমেই অক্সিজেন আর কার্বন ডাইঅক্সাইড সঞ্চালিত হয় আমাদের দেহে। আর এই হিমোগ্লোবিনের মাঝে থাকে কার্বন, নাইট্রোজেন আর হাইড্রোজেনের একটি রিং, পোরফিরিন রিং। সাধারণত এনজাইম এই পোরফিরিনকে হেম গ্রুপে রূপ দেয়, হিমোগ্লোবিনের কাজ শুরু হয়ে সেখান থেকে। কিন্তু পোরফিরিয়ার রোগীদের এই এনজাইমের ঘাটতি থাকে, ফলশ্রুতিতে তাদের দেহে পোরফিরিনের পরিমাণ বেড়ে যায়। এই পোরফিরিন জমে তাদের দেহে নানা সমস্যার তৈরি করে।

তাদের ত্বক তখন সূর্যের আলোর প্রতি সংবেদনশীল হয়ে পড়ে, আলো লাগলেই ফুসকুড়ি হয় দেহে, ব্যথা করে সেগুলো। এই অতিরিক্ত পোরফিরিনগুলো তাদের দাঁতে-মুখে জমা হয়, সেখানকার ত্বকগুলো লাল হয়ে যায়। দেখে এটাও মনে হতে পারে যে, মানুষটা হয়তো রক্ত চুষে এসেছে কোনো জায়গা থেকে!

এখন এই পোরফিরিয়া এত বড় ব্যাধি হিসেবে আর নেই, এর প্রকৃতিও আমরা বুঝি, একে সারানোও যায়। তখন মানুষের কাছে এই ব্যাধি ছিল রহস্যময়, তাই হয়তো মানুষ একে ঘিরে এত গল্প বানিয়েছিল।

আর পোরফিরিয়াগুলো বংশ পরম্পরায় পরিবাহিতও হয়। এ কারণে একজন ভ্যাম্পায়ার তার পরিবারের সবাইকে ভ্যাম্পায়ার বানিয়ে ফেলছে এমন গল্পও তাই এখন আর ব্যাখ্যাতীত নয়।

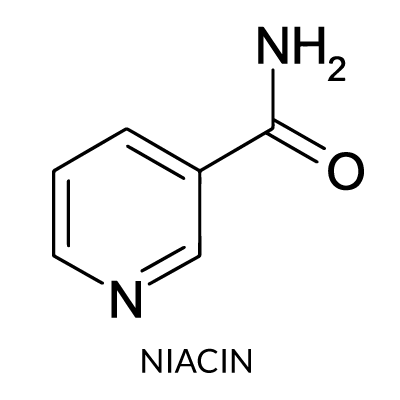

পেলাগ্রা নামক আরেকটি ব্যাধি দিয়েও এই উপকথাকে ব্যাখ্যা করা যায়। ভিটামিন বি-৩ আর ট্রিপ্টোফ্যান নামক এক অ্যামিনো এসিডের অভাবে এ রোগ হয়।

আমাদের দেহ ভিটামিন বি-৩ কে ব্যবহার করে খাবারকে শক্তিতে রুপান্তর করে। আর আমাদের খাবারে যদি ভিটামিন বি-৩ যথেষ্ট না-ও থাকে, আমাদের দেহ ট্রিপ্টোফ্যান থেকে ভিটামিন তৈরি করে নেয়, যাতে দেহের কার্যকলাপ ঠিক থাকে। কিন্তু কারো দেহে যদি এই দুটোরই অভাব থাকে, তখনই আসলে সমস্যার সূত্রপাত হয়।

আজ থেকে ৩০০ বছর আগে, গমের স্থানে ভুট্টা ইউরোপিয়ানদের প্রধান খাদ্য হিসেবে উত্থিত হতে শুরু করে। ভুট্টার ফলন তখন খুব ভালো হতো এবং দামেও ছিল সস্তা। এজন্য দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে থাকে ভুট্টা। তবে ভুট্টার কিন্তু গমের মতো পুষ্টিমান ছিল না। এর মাঝে ভিটামিন বি-৩ থাকলেও ছিল গমের থেকে কিছুটা ভিন্ন রূপে, সেটা হজম করার ক্ষমতা আমাদের দেহে ছিল না। ইউরোপে ভুট্টা আসে মেক্সিকানদের থেকে, মেক্সিকানরা ভুট্টাকে খাবার হিসেবে ব্যবহার করার আগে চুন-পানির মিশ্রণে একটু ভিজিয়ে নেয়। এ সময়ে হওয়া কিছু বিক্রিয়ার জন্য তখনই আসলে ভুট্টার পুষ্টিগুণ বেড়ে যায় অনেকগুণ। ইউরোপিয়ানদের মাঝে এ চর্চা ছিল না। তাই ভিটামিন বি-৩ থেকেও তারা বঞ্চিত হতো। এর মধ্যে আবার ভুট্টায় ট্রিপ্টোফ্যানের অস্তিত্বই নেই। এ কারণে যত ভুট্টাই খান, প্রয়োজনীয় ভিটামিনের অভাব আপনার কোনোভাবেই পূরণ হচ্ছে না। তাই এই পরিবর্তনের সময়েই ইউরোপে বেশ দ্রুত পেলাগ্রা ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে।

পেলাগ্রা আর পোরফিরিয়ার উপসর্গগুলো বেশ সাদৃশ্যপূর্ণ। সূর্যের আলোর প্রতি সংবেদনশীলতা, বাহিরে বের হলেই ফুসকুড়ি- এসব তো আছেই। এই ফুসকুড়ি আবার এ রোগের ক্ষেত্রে বেশ ভয়ংকর। ত্বক পুরো ফ্যাকাশে কাগজের মতো হয়ে যায় এক্ষেত্রে।

এই রোগাক্রান্তদেরও মুখ লাল হয়ে যায়, জিহ্বাও ফুলে যায়। জিহ্বায় দাঁতের দাগ পড়ে যায় তখন, দেখে মনে হয় মুখের ভেতর বোধহয় অনেক বড় বড় দাঁত। ভ্যাম্পায়ারদেরকেও তো আমরা এমনটাই ভাবি, তাই না?

এছাড়াও পেলাগ্রায় মস্তিষ্কের নিউরন ক্ষতিগ্রস্থ হয়, ফলে দেখা যায় রোগীরা বিভিন্ন মানসিক রোগ কিংবা ইনসমনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে পড়ছে। সূর্যের আলোর প্রতি এলার্জি আর ইনসমনিয়ায় দুটোর সমন্বয় যদি হয় কারো মাঝে, তবে কি আর সে মানুষটাকে ঘুমাতে দেখা যাবে? গল্পের ভ্যাম্পায়াররা এ কারণেই রাতে ঘুমায় না।

তবে এই পেলাগ্রা আর পোরফিরিয়া হয়তো ভ্যাম্পায়ারদের কিছু বৈশিষ্ট্যকে ব্যাখ্যা করতে পারে, কিন্তু “মৃত মানুষ হেঁটে বেড়াচ্ছে”- এই গল্পের ব্যাখ্যা কোথায় পাবো আমরা? হ্যাঁ, বিজ্ঞানেই আছে সেই ব্যাখ্যা।

কোনো কোনো বিজ্ঞানীর মতে, ক্যাটালেপ্সি নামক এক স্নায়বিক ব্যাধি থেকে উৎপত্তি এই গল্পের। এপিলেপ্সির মতোই সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম বাধাগ্রস্থ হয় এ সময়। রোগী তখন নড়তে পারে না, হৃদস্পন্দন আর শ্বাসপ্রশ্বাস এতটাই ধীর হয়ে যায় যে রোগীকে দেখে যে কারো মনে হতে পারে, সে হয়তো মৃত। এখন মজার ব্যাপার হচ্ছে, আমাদের হাতে বর্তমানে আছে অনেক সংবেদনশীল যন্ত্রপাতি, যেগুলো দিয়ে কারো মাঝে যদি জীবিত থাকার ক্ষুদ্রতম লক্ষণও থেকে থাকে, তা আমরা বের করে ফেলতে পারি। আগে কিন্তু এমনটা ছিল না। ক্যাটালিপ্টিক সিজারে থাকা কাউকে মৃত ভেবে ফেলাটা আসলে অনেকটা স্বাভাবিকই ছিল। আর মৃত ব্যক্তিদেরকে কী করা হয়? কবর দেয়া হয়। এমনকি কোমায় থাকা মানুষদেরও কবর দিয়ে দেয়াও তো সেসময়ের জন্য খুব অস্বাভাবিক কিছু না। কবরে গিয়ে কিন্তু ঠিকই এই অসুস্থ মানুষগুলো সম্বিত ফিরে পেতে পারে।

আর কেউ যদি দেখে কবর থেকে কেউ উঠে এসে হেঁটে বেড়াচ্ছে, তাকে কি আর কোনোভাবে বোঝানো সম্ভব যে এ ব্যক্তি জীবিতই আসলে, কোনো ভ্যাম্পায়ার নয়?

এই তিনটি ব্যাধিই এখনো টিকে আছে পৃথিবীতে, কিন্তু সবগুলোই চিকিৎসা সম্ভব। আর চিকিৎসা হতে হতে ব্যাপ্তিও কমে গিয়েছে এখন। তাহলে দেখা গেলো, ভ্যাম্পায়ার আসলে শুধু হরর বইয়ের গল্পের চরিত্র বা লোককথার পিশাচই নয়, রীতিমতো বাস্তব কিছু মেডিকেল কন্ডিশন। মানবসভ্যতা জ্ঞান-বিজ্ঞানে এতটা এগিয়ে যাবার পর কত মজার মজার ব্যাপারই আমাদের সামনে আসছে এখন। ইতিহাসের অদ্ভুততম লোককথাগুলোকেও যখন বিজ্ঞান ব্যখ্যা করে দিচ্ছে, তখন প্রজন্ম হিসেবে নিজেদেরকে ভাগ্যবানই বলতে হয়!

ফিচার ছবি- alphacoders.com