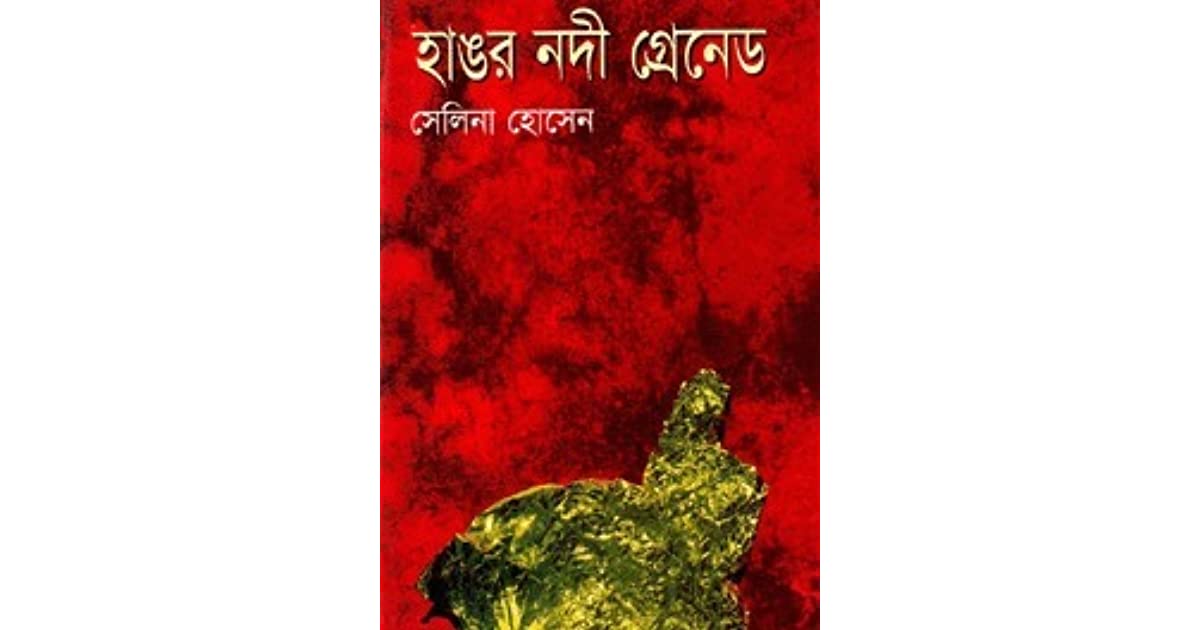

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক যেকোনো উপন্যাস বা চলচ্চিত্রের আলোচনা-সমালোচনা উঠলেই আমাদের চোখে ভেসে ওঠে ‘আগুনের পরশমণি’, ‘শ্যামল ছায়া’, ‘ওরা ১১ জন’, ‘আলোর মিছিল’, ‘আবার তোরা মানুষ হ’- এর মতো কালজয়ী সিনেমাগুলো। সম্মুখযুদ্ধ এবং যুদ্ধশেষে স্বাধীন বাংলা ফিরে পাওয়ার মতো পূর্ণাঙ্গ কালজয়ী সিনেমার ভিড়ে আমরা কোথায় যেন ভুলে যাই আমাদের ‘বুড়ি’কে। ‘হাঙর নদী গ্রেনেড‘ এর সেই চপলা, হাসিখুশি, গ্রাম্য রমণী জনয়িত্রী ‘বুড়ি’, যিনি তার নাড়িছেঁড়া ধনকে বিসর্জন দিয়েছিলেন দেশের জন্য। মূলত, স্বার্থহীন আত্মত্যাগই এই গল্প বা উপন্যাসের মূল উপজীব্য। একাত্তরে এমন লক্ষ লক্ষ মায়ের নাড়িছেঁড়া আত্মত্যাগের ফসল আমরা আজকে ভোগ করে যাচ্ছি, আমরা আমাদের মায়েদের মুক্ত কণ্ঠে ‘মা’ বলে ডাকতে পারছি।

ক’জনই বা জানি এই উপন্যাসটির পটভূমি রচিত হয়েছিল একাত্তরের সত্য ঘটনা অবলম্বনে। কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেনের এই উপন্যাস পড়ে ব্যাপকভাবে মুগ্ধ হয়েছিলেন বিশিষ্ট চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎ রায়। ১৯৭৫ সালের ১৩ আগস্ট সেলিনা হোসেনকে লেখা তাঁর এক চিঠিতে উপন্যাসটির প্রশংসা করেন, এবং একটি ভালো চলচ্চিত্র হবে বলেও ব্যক্ত করেন তিনি। মূলত তিনি চলচ্চিত্রে রূপদানের বিষয়ে আগ্রহীও ছিলেন এবং সেলিনা হোসেনে এর সাথে দেখা করতে বাংলাদেশেও আসতে চেয়েছিলেন। তবে সেসময় এখানকার রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং এ বাংলার উপন্যাস নিয়ে চলচ্চিত্র করতে চাওয়া নিয়ে তার সমসাময়িক অনেকের আপত্তি ছিল।

১৯৭৬ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি তিনি সেলিনা হোসেনকে লেখা আরেকটি চিঠিতে তাঁর হতাশার কথা ব্যক্ত করেন। তিনি লেখেন, ‘গল্পটি কারও হাতে চলে গেলে এত সুন্দর একটি গল্প যথাযথভাবে চলচ্চিত্রায়িত করার বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে।’ (সূত্র: বাংলা মুভি ডাটাবেজ, এপ্রিল ১৪, ২০১৫)। সেই আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবে যথাযথভাবে রূপদান করেন আমাদের আরেকজন প্রখ্যাত চলচ্চিত্রকার প্রয়াত চাষী নজরুল ইসলাম। আসুন জেনে নেই ঔপন্যাসিক সেলিনা হোসেন এর ‘হাঙর নদী গ্রেনেড’ এর উপজীব্য এবং চলচ্চিত্র রূপে ‘হাঙর নদী গ্রেনেড’ এর সার্থকতা।

হাঙর নদী গ্রেনেড কথাসাহিত্যিকের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক প্রথম উপন্যাস। উপন্যাসের পটভূমি আমাদের যশোরের কালীগঞ্জের কোনো এক মায়ের, যিনি দুজন মুক্তিযোদ্ধাকে বাঁচাতে তাঁর প্রতিবন্ধী সন্তানকে তুলে দিয়েছিলেন পাকিস্তানি সৈন্যদের হাতে।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আবদুল হাফিজ, যিনি নিজেও একজন মুক্তিযোদ্ধা এবং লেখিকার শিক্ষক ছিলেন। তিনি লেখিকাকে এই ঘটনা বর্ণনা করেন এবং একটি গল্প লিখতে বলেন। প্রথমে ছোটগল্প লেখার কথা ভাবলেও লেখিকা এই গল্পের বিস্তৃতি ঘটান। শুরু করেন ‘বুড়ি’ নামের একটি প্রতিবাদমুখর চরিত্রের শৈশব দিয়ে, আর শেষ করেন তাঁর নিজের ছেলের বিসর্জন দিয়ে। প্রতিবাদ করতে বুড়িকে শৈশবেই দেখা যায়। বারো ভাইবোনের মাঝে যখন তার নাম দেয়া হয় বুড়ি, সেই নাম নিয়ে আপত্তি জানাতে এবং বাবার সাথে প্রতিবাদ করতে পিছপা হয় না সে। খেলার সাথীদের কাছে নিজের নাম অস্বীকার করতেও দ্বিধা করে না।

শেষ রাতে গফুর ও বুড়ির মাছ ধরতে যাওয়া, ট্রেন ধরে চলতে থাকা বুড়ির হাড়িয়ে যাওয়ার সাধ ইত্যাদি দিয়ে লেখিকা পার্থিব সব চাওয়া-পাওয়ার মাঝেও জাতির অনন্য সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আমাদের ঘুরিয়ে আনেন হলদী গ্রাম।

হলদী গ্রাম যেন আমাদের একটুকরো বাংলাদেশের প্রতিচ্ছবি। গ্রামীণ সামাজিক অবস্থার দৃশ্যপটও সুস্পষ্টভাবে এঁকে দিয়েছেন লেখিকা। আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপটে বুড়ির মায়ের ক্ষীণ প্রতিবাদ ক্ষীণতর হতে থাকে। বাবাহীন বোনকে নিয়ে মেয়েকে নিয়ে মা-ভাই উৎকণ্ঠিত হয়ে যার সাথে বিয়ে ঠিক করে বুড়ি হাসিমুখে তাকেই মেনে নেয়। এতদিন ধরে পাশের বাড়ির বিপত্নীক চাচাতো ভাই গফুর তার স্বামী হয়ে যায়। চঞ্চলা মেয়েটি সংসার সামলানো ‘মা’ হয়ে ওঠে, যখন-তখন নিজের গর্ভজাত সন্তানের জন্যও তাকে উদগ্রীব হতে দেখা যায়। মাতৃত্বের লোভে মানত করে সন্তান লাভ আমাদের যেন স্মরণ করিয়ে দেয় গ্রামীণ কুসংস্কারের কথাও। তার কোল জুড়ে আসে রইস, যে শ্রবণ ও বাক প্রতিবন্ধী। এত সাধনা করে পাওয়া সন্তানের মুখ থেকেই ‘মা’ ডাক শোনা হয় না বুড়ির।

সময়ের স্রোতে গফুর অচিন দেশের আতিথ্য গ্রহণ করে চলে যায়। সলীম-কলীম বড় হয়ে যায়, সলীম তার বাবার মতোই শেষ রাতে মাছ ধরতে যায়, ঘুরে ফিরে বুড়িকে স্মরণ করিয়ে দেয় সময়ের চক্র, বুঝিয়ে দেয় ‘বুড়ি’ এখন আসলেই বুড়ি। সলীমের ঘরে বউ করে আনেন পুতুলের মতো দেখতে রমিজাকে। লেখিকা এখানেও বুড়ির মুক্ত মানসিকতার সাথে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেন। বউ-শাশুড়ির চিরচেনা দ্বন্দ্বের উর্ধ্বে নিয়ে যান আমাদের। রমিজাকে যেন মায়ের আদরে পুষে রাখে সর্বদা। কুটুম পাখির আগমনী বার্তায় রমিজার কোল জুড়ে আসে ফুটফুটে বাচ্চা। মুক্তিযুদ্ধের আগে এই সুখবর যেন মুক্তির বার্তা করে আনেন লেখিকা আমাদের জন্য। এরপরেই তোলপাড় করা মুক্তিযুদ্ধ পুরো হলদী গ্রামকেই যেন জ্বালিয়ে দেয়। বুড়ির চোখের সামনে দেখা সেই হলদী গ্রামটা যেন ছারখার হতে থাকে মিলিটারির পাদচারণায়, অত্যাচারে। পরিচয় মেলে রাজাকার মনসুরের, যে চিনিয়ে দিতে থাকে পথঘাট। হত্যা-ধর্ষণ, কোলের শিশুকে পর্যন্ত প্রাণ দিতে হয় মায়ের কোলে।

নীতা -যে বুড়ির বৈরাগী সই সে এরকম উত্তপ্ত সময়ে আসে বুড়ির কাছে আশ্রয়প্রার্থী হয়ে। সে-ও এক মুক্তিকামী প্রাণ। তার গলায় প্রেমের গানের বদলে আসে দেশের গান, মুক্তির গান। নীতার বর্ণনায় পাওয়া যায় অবর্ণনীয় হত্যাকাণ্ড। এভাবেই একটি গ্রামীণ পটভূমিকে ক্রমশ জাতীয় করে তোলার অনন্য কারিগর সেলিনা হোসেন। তিনি খুবই সন্তর্পণে বুড়িকে নিছক ব্যক্তি থেকে করে তোলেন সকলের মা। দরজায় কড়া নাড়া পাকিস্তানিদের হাত থেকে কাদের-হাফিজকে রক্ষা করতেই নিজের ঘুমন্ত সন্তানকে জাগিয়ে বন্দুক হাতে তুলে দেন পাকিস্তানিদের সামনে। নিজের মানবশিশুকে চোখের সামনে রক্তাক্ত হতে দেখে সে।

কাদের-হাফিজ চলে যাওয়ার সময় বলে যায়, “মাগো যাই”। এভাবেই সকলের ‘মা’ হয়ে ওঠে বুড়ি আর রচিত হয় মা-জাতির মুক্তিযুদ্ধের গৌরবময় ইতিহাস। আত্মকেন্দ্রিক চিন্তা থেকে মুক্ত হয়ে নিজের প্রাণ-প্রতিম সন্তানকে উৎসর্গ করে শুধু হলদী গ্রামের মুক্তির জন্য। লেখিকা এই উপন্যাসটা মুক্তিযুদ্ধের বিজয় পর্যন্ত এগিয়ে নেননি। লেখিকা হয়তো জানতেন, মুক্তির যুদ্ধ কখনোই শেষ হয় না আসলে। পরম মমতায় ফুটিয়ে তোলা বুড়িকে লেখিকা করে দিয়েছেন মুক্তিকামী মা, সংগ্রামরত সন্তানদের অবাধ আশ্রয়স্থল। ‘হাঙর নদী গ্রেনেড‘ বিদেশী কয়েকটি ভাষায় ও অনূদিত হয়েছে। ফরাসি লেখক প্যাসকেল লিংক উপন্যাসটির ইংরেজি অনুবাদ করেছেন।

চলচ্চিত্ররূপে ‘হাঙর নদী গ্রেনেড‘ চাষী নজরুল ইসলামের আরেক অনবদ্য সৃষ্টি। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের প্রথম চলচ্চিত্র ‘ওরা ১১ জন’ এর পরিচালক প্রয়াত চাষী নজরুল ইসলাম। চরিত্রায়নে সার্থক একটি চলচ্চিত্র। বুড়ি চরিত্রে সুচরিতা এতটাই মুগ্ধ করেছেন যে, এই চরিত্র সম্ভবত তাকে ছাড়া আর কাউকে দিয়ে করানো যেত না কিংবা আমরাই এতটা আপন করে নিয়েছি যে, অন্য কাউকে বুড়ি হিসেবে আপাতদৃষ্টিতে ভাবতে পারব না। জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারও পেয়েছেন তিনি তার অসাধারণ অভিনয়ের জন্য। পুরোটা সিনেমা জুড়ে সুচরিতা দখল করে রেখেছিলেন, আর রাখবারই কথা, যেহেতু গল্পের সব চরিত্রই তাকে ঘিরে। বাসর রাতে গফুর চরিত্রে অভিনয় করা সোহেল রানা যখন জিজ্ঞেস করছিলেন, “বুড়ি তুই সুখী হয়েছিস?” বুড়ি তখন একগাল হেসে উত্তর দেয়, “সুখ কী?”

আমাদের মননে ধাক্কা দেয়, আসলেই সুখের সংজ্ঞা কী? যুদ্ধের সময়ে ঘরে থেকে কিছুই করতে না পারা বুড়িও যখন রাজাকার মনসুরকে গালিগালাজ করে সেই দৃশ্যও আমাদের আনন্দিত করে। কলীমকে ধরে নিয়ে অত্যাচার করার পরও যখন সলীম কোথায় আছে মুখ খোলে না, অমানবিক নির্যাতন করে মেরে ফেলার দৃশ্য আমাদের বুকের কোণে কষ্ট জড়ো করে। আর রইস যখন রক্তের সাগরে ভাসতে থাকে, বুড়ির স্তব্ধতা এবং শেষের আর্তনাদ এতটাই বাঁধভাঙা হয়ে দাঁড়ায়, তখন নিজেদের চোখের পানিও ধরে রাখা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে।

লেখিকা তাঁর ‘হাঙর নদী গ্রেনেড’ এ যে উপজীব্যকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন, চাষী নজরুল ইসলাম তাঁর চলচ্চিত্রায়নে প্রত্যেকটি চরিত্রের আবেগের বহিঃপ্রকাশে সেই অনুভূতি ধরে রাখতে পেরেছেন। এজন্যই তিনি আমাদের দেশের একজন গুণী পরিচালক ছিলেন, যার হাত ধরেই সূত্রপাত ঘটেছিল মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্রের।

পরিশেষে, হাঙর নদী গ্রেনেডের বুড়ি আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় কতটা আত্মত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত আমাদের এই স্বাধীনতা। এরকম হাজারো ঘটনা না জানি ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে আমাদের স্বাধীনতার পেছনে। সেই স্বাধীনতাকে আমরা যেন অবমাননা না করি কতজন শহীদ হলো, কতজন মা-বোনের সম্ভ্রম গেল সেই সংখ্যা দিয়ে।

সেলিনা হোসেনেরই বলি অথবা চাষী নজরুল ইসলামেই বলি, তাঁদের দুজনের বুড়িই আমাদের মা, আমাদের সোনার বাংলা। বুড়ি কোনো উপন্যাস নয়, একজন বুড়ি একটি ইতিহাস। আমাদের নয় মাসের তিতিক্ষার ইতিহাস। এমনকি এ যুগে এসেও নারীরা যেভাবে নিজেদের মুক্তির যুদ্ধ করে যাচ্ছে, ‘বুড়ি’ সেই যুদ্ধেরও অনুপ্রেরণা বলে দাবি করাই যায়।

হাঙর নদী গ্রেনেড বইটি অনলাইনে কিনতে ক্লিক করতে পারেন নিচের লিঙ্কে: