প্রিয় বন্ধু ম্যাক্স,

এবার হয়তো যক্ষ্মা আমার পিছু ছাড়ছে না। তাই তেমনভাবে লেখালেখিও আর করা হয়ে উঠছে না। তাই তোমার কাছে লেখা চিঠিতে আমার লেখাগুলোর ব্যাপারে কিছু বলতে চাই। আমার প্রকাশিত পাঁচটি বই আর ছোটগল্পগুলো হয়তো কালের স্রোতে হারিয়ে যাবে। জোর করে এর নতুন সংস্করণ বের করার দরকার নেই। যদি হারিয়ে না যায় হয়তো তাতে আমার করার কিছুই থাকবে না। আর আমার অপ্রকাশিত লেখাগুলোর ব্যাপারে বলছি, সবগুলো পাণ্ডুলিপি আর নোটখাতা তুমি পুড়িয়ে দিও। যদি পারো আমার ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা চিঠিগুলোও সংগ্রহ করে পুড়িয়ে দিও। পুড়িয়ে দেওয়ার আগে কেউ সেগুলো যেন পড়ে না দেখে সে ব্যাপারে আমার বিশেষ অনুরোধ রইলো। তবে তুমি সে অনুরোধের বাইরে। চিঠি পাওয়ার সাথে সাথেই হাতের কাছে থাকা আমার লেখার সবকয়টি পাতা পুড়িয়ে দিও। এই ব্যাপারে এটাই হয়তো তোমার কাছে আমার শেষ অনুরোধ।

– ফ্রান্ৎস

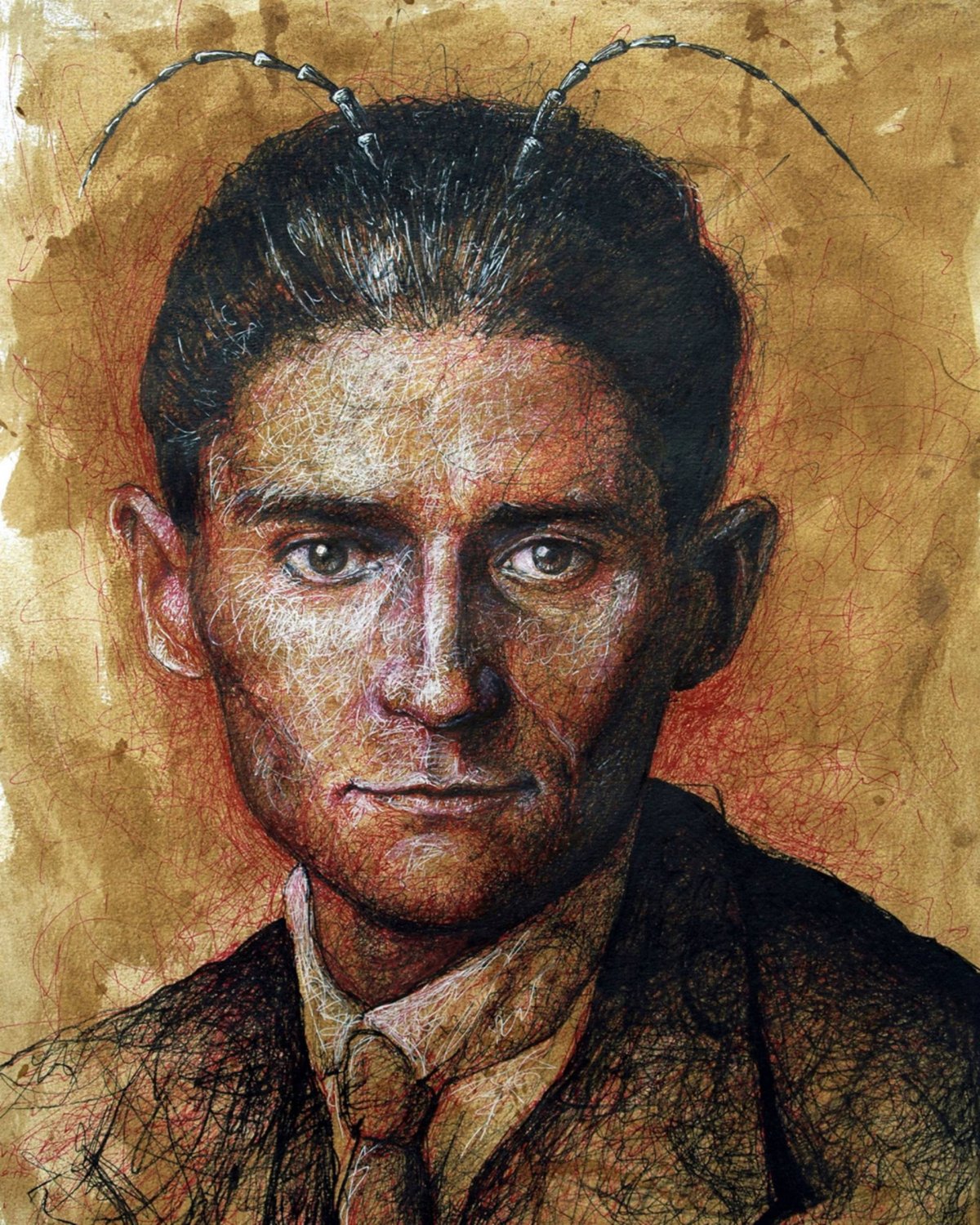

যক্ষ্মায় আক্রান্ত হয়ে ক্ষণে ক্ষণে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে রোগা আর ছিমছাম গড়নের এক ব্যক্তি। অন্তিম এক মূহুর্তে তার জীবনের সব কাজ পুড়িয়ে দেওয়ার অদ্ভুতুড়ে এক অনুরোধ করে গেলেন প্রিয় বন্ধুকে। শুধু বন্ধুকে অনুরোধ করেই ক্ষান্ত হননি, হাতের আশেপাশে থাকা নিজের কাজের একটা বড় অংশ নিজেই পুড়িয়ে দিয়েছেন। শরীরে শক্তি ছিলো না আর পাণ্ডুলিপিগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিলো বলে সব পুড়িয়ে দিতে পারেননি। তাই বন্ধুকেই অনুরোধ করে গেলেন বাকী কাজটুকু সমাধা করার জন্য। কিন্তু কেউ কথা রাখেনি!

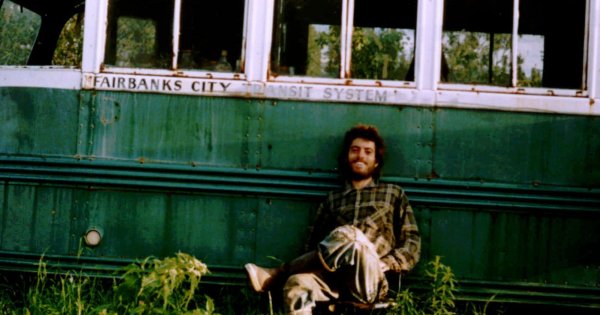

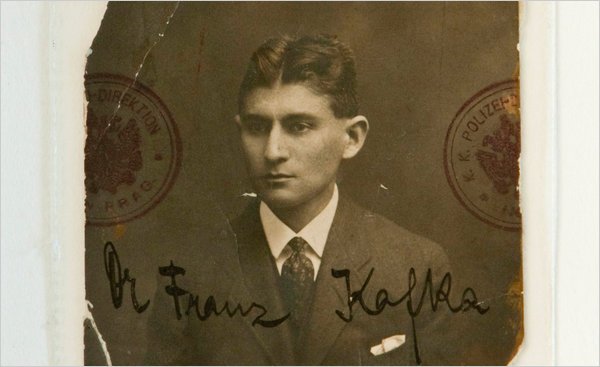

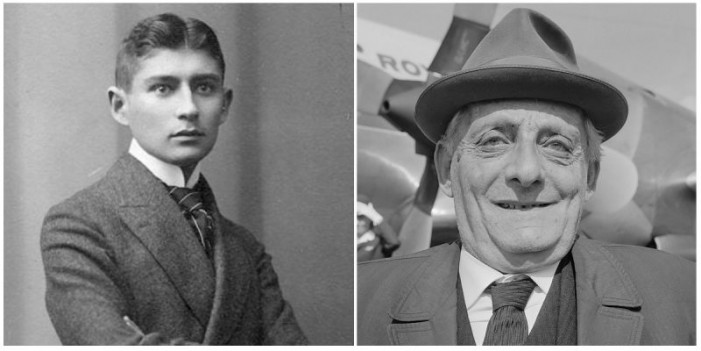

ফ্রান্ৎস কাফকা; ছবিসূত্র: National Library of Israel

বন্ধু ম্যাক্স ব্রড বরং যত্ন করে সেই লেখাকে প্রকাশ করে দিলেন। পাণ্ডুলিপিতে অক্ষরের বেড়াজাল থেকে বের করে আনলেন পৃথিবীর ইতিহাসের অন্যতম বিখ্যাত এক উপন্যাস ‘The Trial’ কে। ধরাধাম ছেড়ে চলে যাবার অনেক পরে পৃথিবীর ইতিহাসে অন্যতম প্রভাবশালী লেখক হিসেবে জায়গা করে নিলেন এই ব্যক্তি, নাম ফ্রান্ৎস কাফকা। তার উপন্যাসে, ছোটগল্পে প্রভাবিত হয়ে সাহিত্য রচনা শুরু করলেন শত শত লেখক। নিজের অজান্তেই জন্ম দিয়ে গেলেন ‘Kafkaesque’ বলে নতুন এক ধারার।

কে এই কাফকা?

উনিশ শতকের শেষ ভাগে জন্ম হয়েছিলো কাফকার। ইউরোপে তখন শিল্পায়নের ছোঁয়া লাগছে একটু একটু করে। চারপাশে হাজারো সমস্যা, অবিচার-অনাচারের ভাঙ্গা-গড়ার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে পুরো পৃথিবী। ইউরোপের অন্যতম শহর প্রাগ তখন শিল্প সংস্কৃতির অন্যতম চর্চা কেন্দ্র। বর্তমানে চেক প্রজাতন্ত্র হিসেবে পরিচিত হলেও ১৮৮৩ সালে সেই অঞ্চলটিঅস্ট্রো হাঙ্গেরিয়ান সাম্রাজ্যের অধীনে বোহেমিয়া নামে পরিচিত ছিলো। জার্মান আর চেক দুই ভাষাভাষীদের সেই শহরে এক মধ্যবিত্ত ইহুদী পরিবারে জন্ম ফ্রান্ৎস কাফকার।

কাফকার বাবা এবং মা; ছবিসূত্র: Heron Books, London

হারমান কাফকা আর ইয়ুলি কাফকার প্রথম সন্তান ফ্রান্ৎস কাফকা। জীবিকার প্রয়োজনে ব্যস্ত বাবা-মায়ের সঙ্গ শৈশবে খুব একটা না পেলেও তিন বোন এলি, ভ্যালেরি আর ওটলির সাথে শৈশব কেটেছে কাফকার। এর মধ্যে ওটলি ছিলেন ফ্রান্ৎসের সবচেয়ে কাছের মানুষ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ইহুদি বন্দীশিবিরেই প্রাণ হারিয়েছেন তিন বোনের সবাই।

যেভাবে কাফকা হয়ে উঠলেন সাহিত্যিক

প্রাগের মাসনা স্ট্রিটে ‘জার্মান বয়েজ এলিমেন্টারি স্কুলে’ হাতেখড়ি কাফকার। ১৮৮৯ থেকে ১৮৯৩ সাল পর্যন্ত এই স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষার পাট চুকিয়ে ওল্ড টাউন স্কয়ারের জার্মান মাধ্যমিক স্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন। পাঠ্যক্রম ছিলো জার্মান ভাষায়, বাড়িতে সবাই কথা বলতো ইদ্দিশ ভাষায় আর প্রাগের সাধারণ মানুষ কথা বলতো চেক ভাষায়। তাই কাফকা অনেকটা নিজের গরজেই তিন ভাষাই শিখে নিয়েছিলেন। কাফকা ছিলেন অসাধারণ রকমের এক মনোযোগী পাঠক। হাতের পাশে জার্মান কিংবা চেক ভাষায় লেখা কোনো কিছু পাওয়া মাত্রই পড়ে ফেলার জন্য অনেকটা উদগ্রীব হয়ে পড়তেন এই তরুণ।

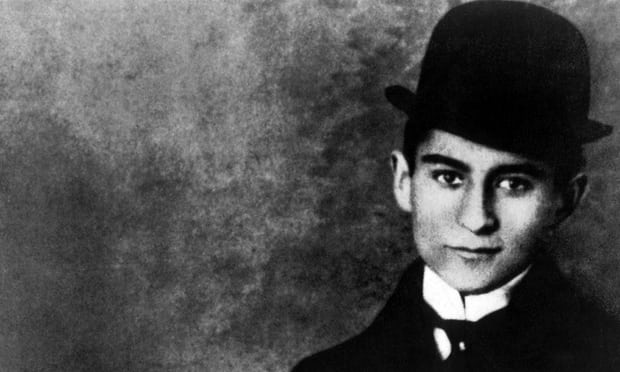

তরুণ কাফকা; ছবিসূত্র: theguardian.com

মাধ্যমিকের গণ্ডি পাড়ি দিয়ে কাফকা পাড়ি জমালেন কার্ল-ফার্দিনান্দ বিশ্ববিদ্যালয়ে। সময়টা ১৯০১ সাল, নতুন সেই শতাব্দীর শুরুতে জার্মানীজুড়ে বয়ে যাচ্ছে বিজ্ঞানের জোয়ার। ম্যাক্স প্লাংকের মতো বিজ্ঞানীরা তখন তরুণদের আদর্শ। অনেকটা সে জোয়ারেই কাফকাও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে গেলেন রসায়ন পড়বেন বলে। কিন্তু রসায়নের সাথে তার বোঝাপড়া হয়ে উঠছিলো না। তার বিষয় পরিবর্তনের ব্যাপারটি জেনে বাবার পরামর্শ অনুযায়ী ভর্তি হলেন আইন বিষয়ে। বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের প্রথম বছরেই দেখা হয় তার সারা জীবনের সঙ্গী হয়ে যাওয়া ম্যাক্স ব্রডের সাথে। ম্যাক্সের শুরুতেই ভালো লাগে কাফকাকে। সবাই যখন কথা বলে যেতেন কাফকা ধীর স্থিরভাবে সেই কথা শুনে যেতেন। সবার সঙ্গ এড়িয়ে চলা এই ছেলেটির সাথে কথা বলে ম্যাক্স ব্রড ধারণা পেলেন কতটা জ্ঞান আর প্রজ্ঞার অধিকারী সে। কাফকা আর ব্রড দুজন মিলে প্লেটোর ‘Protagoras‘ থেকে শুরু করে গুস্তাব ফ্লবেয়ারের ‘Sentimental Education‘ পর্যন্ত পড়েছেন, আলোচনা করেছেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা। তবে দস্তইয়েফস্কি, ফ্লবেয়ার, ফ্রানৎস গ্রিলপারসার আর হাইনরিখ ফন ক্লাইস্ট এই চার লেখকের লেখা পড়ে মুগ্ধ কাফকা তাদের ‘সত্যিকার অর্থে নিজের রক্তের ভাই’ বলেই ঘোষণা দিয়েছিলেন। জার্মান সাহিত্যের আরেক দিকপাল গ্যোয়েটে র সাহিত্যকর্ম পড়েও বেশ অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন তরুণ কাফকা। কিন্তু লেখালেখির জগতে কাফকার পদচারণা তখনো শুরু হয়নি। হয়তো বিশ্বকে জয় করবেন বলে আটঘাট বেধে প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। 1

লেখালেখির শুরু

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইনে পাশ করে চাকরিতে ঢুকেন কাফকা। পাশাপাশি লেখালেখিও শুরু করেন। প্রথম কর্মস্থল হিসেবে ইতালিয়ান বিমা কোম্পানি ‘Assicurazioni Generali’ তে যোগ দিলেন। তবে অভিজ্ঞতা সুখের ছিলো না। সকাল আটটা থেকে শুরু করে সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত কাজ করে লেখালেখিতে সময় দিতে পারছিলেন না বলে চাকরিটাই ছেড়ে দিলেন। চাকরি নিলেন ‘Workers’ Accident Insurance Institute for the Kingdom of Bohemia’-তে। দৈনিক ছয় ঘন্টার চাকরি, সাথে চলছে লেখালেখি। ১৯০৮ সালে কাফকা তার প্রথম লেখা ছাপেন। ১৯১২ সালে প্রকাশিত হয় তার লেখা ‘Das Urteil’ (literally: ‘The Verdict’)।

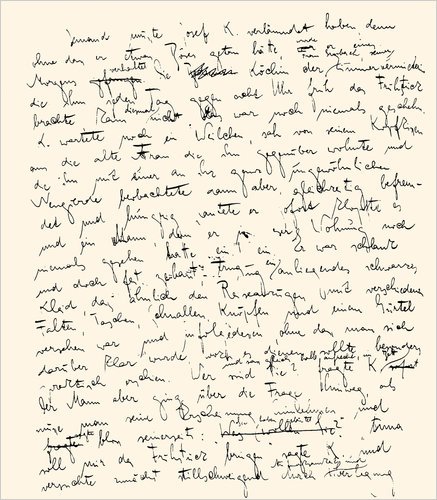

কাফকার নিজের হাতে লেখা পাণ্ডুলিপি; ছবিসূত্র: German Literature Archive, Marbach

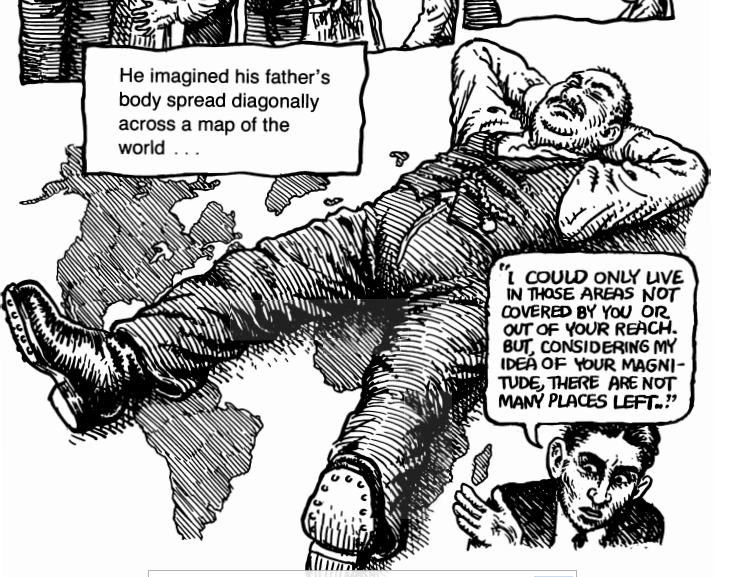

কাফকা প্রথম উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্মের মধ্যে ‘Das Urteil’ একটি। মূলত এই গল্প নির্মিত হয়েছে বাবা আর ছেলের সম্পর্কের টানাপোড়নের বুননে। বিশ্লেষকদের মতে কাফকার নিজের জীবনের প্রতিচ্ছবিই ফুটে উঠেছে এই গল্পে। কাফকার জীবনজুড়ে তার বাবা তার উপর এত বেশি প্রভাব খাটিয়েছেন যে তিনি অনেকটা দুঃখের সাথেই লিখেছিলেন,

“বাবা আমার পৃথিবীর পুরো মানচিত্রের উপর শুয়ে ছিলেন। তিনি আমার জন্য খুব কম জায়গাই রেখেছিলেন।”

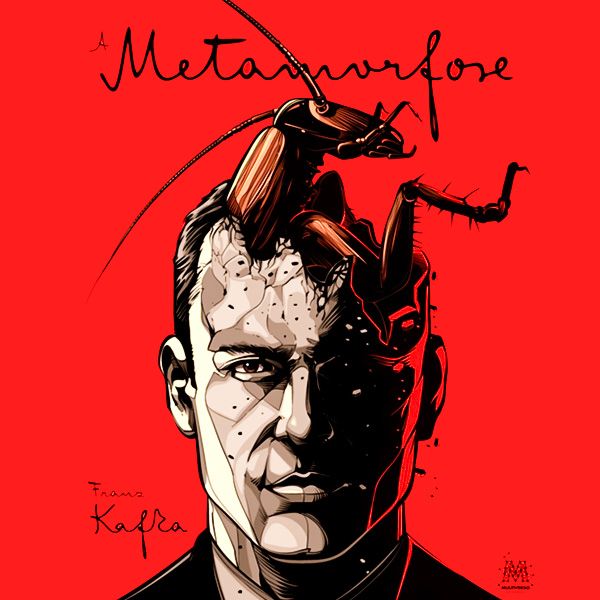

ছবিসূত্র: Robert Crumb

১৯১৫ সালে জার্মানির লিপজিগ থেকে প্রকাশিত কাফকার অন্যতম সেরা সাহিত্যকর্ম ‘Die Verwandlung’ (‘The Metamorphosis’)। এই উপন্যাসের প্রথম লাইনটিকে গণ্য করা হয় পৃথিবীর ইতিহাসে অন্যতম সেরা একটি লাইন হিসেবে। উপন্যাসের প্রধান চরিত্র গ্রেগর সামসা একজন ট্রাভেলিং সেলসম্যান। একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখলেন তিনি পোঁকা হয়ে গেছেন। অর্থাৎ তার রূপান্তর হয়ে গেছে। এই উপন্যাসের প্রথম লাইনটিই ছিলো ঠিক এমন,

“এক সকালে ঘুম থেকে উঠে গ্রেগর সামসা দেখলো – সে পোঁকা হয়ে গেছে!”

পৃথিবীর হাজারো মানুষকে এই একটি লাইন যুগ যুগ ধরে ভাবনার খোরাক দিয়েছে। নোবেলজয়ী সাহিত্যিক গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ আন্দোলিত হয়েছিলেন এই একটি লাইন পড়ে। কী সাবলীলভাবে একজন মানুষের শারীরিক রুপান্তরের খোলসে সামাজিক রুপান্তরের কথা বলে গেলেন। যে গ্রেগর সামসার উপর নির্ভর করে দাঁড়িয়ে ছিলো তার পুরো পরিবার, কয়েকদিন পরে তিনিই পরিণত হলেন পরিবারের অনীহার পাত্রে। এই উপন্যাসেও বাবাকে তিনি দেখিয়েছেন ভয়ানক চরিত্রে। বাবার নিক্ষেপ করা আপেলের আঘাতেই পোঁকায় রুপান্তরিত ছেলে এগিয়ে যাচ্ছে মৃত্যুর দিকে। এই উপন্যাসের লেখনী শুধু মার্কেজের মতো তরুণ সাহিত্যিককেই প্রভাবিত করেনি, যুগের পর যুগ ধরে প্রভাবিত করে গেছে শত সহস্র সাহিত্যবোদ্ধাকে।

ছবিসূত্র: minds.com

এরপর একে একে প্রকাশিত হয়েছে ‘In the Penal Colony’,’A Hunger Artist’ এর মতো কালজয়ী সব সাহিত্যকর্ম। কিন্তু শরীরের অবস্থাটা যে তার ভালো নেই।

যক্ষ্মা এবং কাফকা

১৯১৭ সালে কাফকার যক্ষ্মা ধরা পড়ে। ভয়ংকর ছোঁয়াচে এই রোগের চিকিৎসা তখনও তেমন প্রচলিত না থাকায় নিজেকে অনেকটাই গুটিয়ে নিতে বাধ্য হোন কাফকা। এই সময় লিখছেন নিজের আরেক মাস্টারপিস ‘The Trial’। যক্ষ্মার কারণে কাফকাকে চাকরি থেকে পেনশন দিয়ে বাধ্যতামূলক অব্যাহতি দেওয়া হয়।

ছবিসূত্র: Robert Crumb

লেখালেখিতে আরো ভালোভাবে মনোনিবেশ করতে চেয়েও পারছিলেন না। ক্রমান্বয়ে রোগা হয়ে যাচ্ছিলেন, হাসপাতাল আর যক্ষ্মা নিবারণ কেন্দ্রগুলোতে দিন কাটছিলো কাফকার। হতাশা আর একাকিত্বও হয়তো জেকে বসেছিলো কাফকার কাঁধে।

মৃত্যু এবং কিছু অমীমাংসিত রহস্য

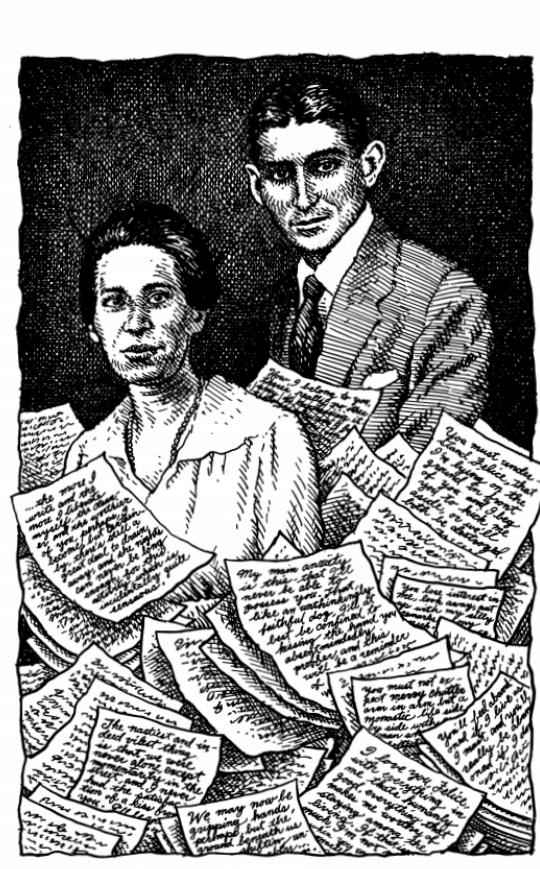

বিয়ে করেননি কাফকা, ভালো করে বলতে গেলে সুযোগ হয়ে ওঠেনি। অনেক নারীর সংস্পর্শেই এসেছেন, কিন্তু কাউকেই ধরে রাখতে পারেননি। কাফকার প্রথম প্রেমিকা ছিলেন ফেলিস বাউয়ার। তাকে কম করে হলেও কাফকা পাঁচশত চিঠি লিখেছেন। মৃত্যুর পরে সেই চিঠির সংকলন নিয়ে ‘Letters to Felice’ নামে বইও বেরিয়েছে। কিন্তু তার সাথে দুবার বাগদান হলেও দুবারই তা ভেঙ্গে যায়।

১৯২০ সালে যক্ষ্মার কবলে পড়া কাফকা মিলেনা জেসেন্সকা নামে এক চেক সাংবাদিকের প্রেমে পড়েন। বাস্তব জীবনে যতটা প্রেমিক ছিলেন কাফকা তার চেয়ে অনেক বেশি ছিলেন কাগুজে প্রেমিক।

ছবিসূত্র: Robert Crumb

মিলেনাকেও লিখেছেন শয়ে শয়ে চিঠি। তার কাছে লেখা চিঠিগুলো নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে আরেক বেস্টসেলিং বই ‘Letters to Milena‘।

কাফকার শেষ প্রেমিকার নাম ছিলো ডোরা ডিয়ামান্ট। ১৯২৩ সালে কাফকার জীবনপ্রদীপ যখন একটু একটু করে নিভে আসছে তখন তার সাথে পরিচয় হয়। মৃত্যু যখন ঠিক দরজায় কড়া নাড়ছে ঠিক তখন দুজন মিলে পরিকল্পনা করলেন তারা প্যালেস্টাইন যাবেন, সুখের সংসার শুরু করবেন। রেস্টুরেন্ট খুলে ডোরা রান্না করবেন আর কাফকা হবেন ওয়েটার। সুন্দর ছিমছাম আর নির্ভেজাল বাকী জীবনটা দুজন একসাথে কাটিয়ে দিবেন।

ছবিসূত্র: Robert Crumb

কিন্তু সেই সুযোগটুকু আর কাফকা পেলেন না। কোনো এক অদ্ভুত কারণে নিজের লেখার একটা বড় অংশ নিজেই পুড়িয়ে দিলেন। বাকী যা ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিলো তা বন্ধু ম্যাক্স ব্রডকে পুড়িয়ে দেওয়ার অনুরোধ করে গেলেন।

পৃথিবীজোড়া খ্যাতি

১৯২৪ সালের ৩ জুন কাফকা চিরতরে ধরাধাম ত্যাগ করেন। কিন্তু সবেমাত্র তার লেখার অনুবাদ শুরু হয়েছে। তার মৃত্যুর পর ম্যাক্স ব্রড তার অনুরোধ প্রত্যাখান করে প্রকাশ করেন তার বিখ্যাত উপন্যাস ‘The Trial’, এছাড়াও তার চিঠির সংকলন, অসম্পূর্ণ উপন্যাসও প্রকাশের ব্যবস্থা করেন তিনি।

কাফকা এবং তার বন্ধু ম্যাক্স ব্রড; ছবিসূত্র: nybooks.com

‘দ্য ট্র্যায়ালে’ জোসেফ কে নামক এক ব্যক্তিকে একদিন ভোরে গ্রেফতার করা হয়। কিন্তু তার অপরাধ কী এটিই তাকে জানতে দেওয়া হয়নি। তাকে বন্দি করা হয়নি, তবে তার বিচার চলতে থাকে। এই উপন্যাসে কাফকা তুলে ধরেছেন বিচারব্যবস্থা আর আমলাতান্ত্রিক জটিলতার এক অনবদ্য ছবি। এভাবেই তার লেখা থেকে জন্ম নেয় সাহিত্যের এক নতুন ধারা ‘Kafkaesque’। এভাবেই সব পুড়িয়ে দিতে চাওয়া ব্যক্তির নামে রচিত হয়েছে শত-সহস্র বই। পৃথিবীর সীমানায় বেঁধে রাখতে না পারলেও কাফকাকে কাগজের কারাগারে চিরতরে তাকে বন্দী করে রেখে দিয়েছেন পৃথিবীজোড়া সাহিত্যবোদ্ধারা।

- Gray, Richard T. (2005). A Franz Kafka Encyclopedia. Westport, Connecticut: Greenwood Press.

ফিচার ইমেজ: saatchiart.com