“একটা জার্মান অন্তর্ঘাতক দল! মন্টানায়!” সারাহ অবিশ্বাসের সুরে বলে উঠল। “আমি ভুল বললে সংশোধন করে দিন, কিন্তু জার্মানি না আমাদের মিত্র রাষ্ট্র?”

“ফ্রান্সও তো আমাদের মিত্র রাষ্ট্র, তাই নয় কি?” স্কোফিল্ড ভ্রু কুঁচকে জবাব দিল। “এরকম হয়। আপনি যতটা ভাবতে পারেন, তারচেয়ে বেশিই হয়। তথাকথিত ‘মিত্র’ রাষ্ট্রগুলোর আক্রমণ। পেন্টাগনে এটার জন্য একটা নামও আছে। ওরা এটাকে ‘ক্যাসিয়াস অপ্স’ বলে, জুলিয়াস সিজারের বিশ্বাসঘাতক ক্যাসিয়াসের নামে।”

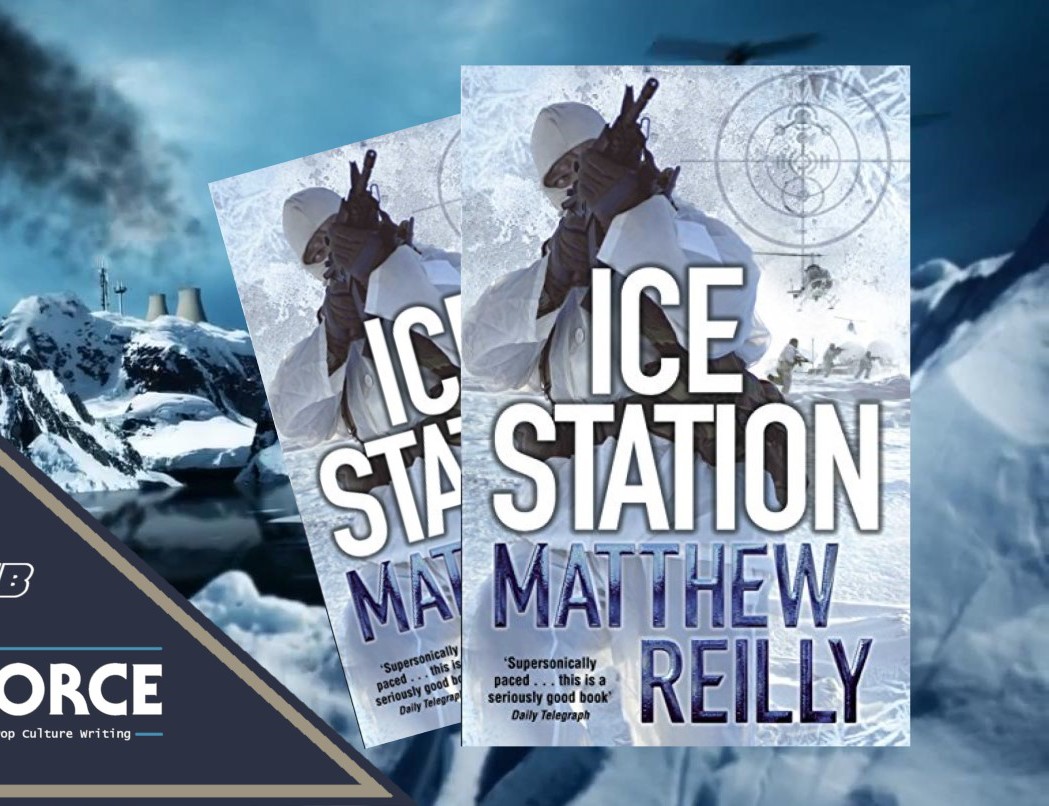

অ্যান্টার্কটিকায় অবস্থিত একটি মার্কিন গবেষণা কেন্দ্র উইলকিস আইস স্টেশন। সেখানে একটি ডাইভিং টিম আকস্মিকভাবে বরফের তলায় একটি বিচিত্র যান খুঁজে পেল, যেটি দেখতে স্পেসশিপের মতো। এই অপ্রত্যাশিত আবিষ্কারের পরপরই ডাইভিং টিমটি নিখোঁজ হয়ে গেল। স্টেশনে থাকা বিজ্ঞানীরা নিরুপায় হয়ে রেডিওতে সাহায্যের আবেদন জানালো, কিন্তু উত্তেজনার বশে তারা এই বার্তাটিতে স্পেসশিপের অনুরূপ যানের কথাও উল্লেখ করে ফেলল। অ্যান্টার্কটিকায় অবস্থিত তিনটি রাষ্ট্রের রেডিও স্টেশন এই বার্তাটা শুনতে পেল।

মার্কিন কর্তৃপক্ষ ক্ষিপ্রগতিতে ক্যাপ্টেন শেইন স্কোফিল্ডের নেতৃত্বে ১২ সদস্যের একটি মেরিন রিকন ইউনিটকে প্রেরণ করল উইলকিস স্টেশনে আটকা পড়া মার্কিন বিজ্ঞানীদের উদ্ধার করার জন্য। অ্যান্টার্কটিকার বিপজ্জনক পথ অতিক্রম করে দ্রুতগতিতে তারা স্টেশনটিতে পৌঁছাল। সেখানে পৌঁছে তারা দেখতে পেল, আটকে পড়া মার্কিন বিজ্ঞানীদের সাহায্য করার জন্য নিকটবর্তী একটি ফরাসি স্টেশন থেকে কতিপয় বিজ্ঞানী উইলকিস স্টেশনে এসেছে। মার্কিন মেরিনরা স্টেশনের ভেতর অবস্থান নেয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই একটি সুসজ্জিত ফরাসি কমান্ডো টিম স্টেশনটিতে আক্রমণ চালাল। মার্কিন মেরিনরা যখন প্রাণ রক্ষার লড়াইয়ে ব্যস্ত, তখনই সকলের ওপরে আক্রমণ চালাল দানবাকৃতির খুনে তিমির দল।

অবশ্য এই রক্তক্ষয়ী লড়াই স্কোফিল্ডের মেরিনদের জন্য যুদ্ধের সূচনা মাত্র, কারণ এরপর তাদেরকে মোকাবেলা করতে হবে এর চেয়ে বহুগুণ শক্তিশালী নানা প্রতিপক্ষের। শুধু তা-ই নয়, এমন এক অপ্রত্যাশিত দিক থেকে তাদের ওপর আক্রমণ আসবে, যেটি তারা কখনো কল্পনাও করতে পারেনি। এতকিছুর মধ্যেও তাদের মূল লক্ষ্য একটাই, আর সেটি হলো অন্য কোনো রাষ্ট্রের আগেই তাদেরকে স্পেসশিপ আকৃতির যানটি দখল করে নিতে হবে। একই সঙ্গে তাদের রক্ষা করতে হবে উইলকিস স্টেশনের বেঁচে যাওয়া বিজ্ঞানীদের আর ছোট্ট মেয়ে ক্রিস্টিকে। কিন্তু বন্ধুবেশী শত্রুদের আক্রমণে স্কোফিল্ডের নিজের প্রাণই যখন বিপন্ন, তখন সে এতকিছু করবে কীভাবে?

কার্যত এই হচ্ছে অস্ট্রেলীয় ঔপন্যাসিক ম্যাথিউ রাইলি কর্তৃক রচিত ‘শেইন স্কোফিল্ড’ সিরিজের প্রথম উপন্যাস ‘আইস স্টেশন’–এর সারসংক্ষেপ। সাহিত্যিক পরিভাষায়, ‘আইস স্টেশন’ হচ্ছে একটি মিলিটারি টেকনো–থ্রিলার, যেটিতে সংমিশ্রণ ঘটেছে সামরিক কৌশল, অত্যাধুনিক প্রযুক্তি আর দুর্ভেদ্য রহস্যের। রাইলির লেখার নির্দেশক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর গতি। রাইলির উপন্যাসের চরিত্রগুলো যেমন কখনো বিরতি বা বিশ্রাম নেয়ার অবসর পায় না, তেমনি উপন্যাসটি পড়ার সময় পাঠকের পক্ষে তার মস্তিষ্ককে অবকাশ দেয়ার কোনো সুযোগ নেই। কাহিনীর প্রতিটি পদে রয়েছে বিচিত্র ধরনের টুইস্ট, যেগুলো কেবল কাহিনীর মোড়ই নয়, একই সঙ্গে পাঠকের মস্তিষ্ককেও ঘুরিয়ে টালমাটাল করে দেয়।

উপন্যাসটির কেন্দ্রীয় চরিত্র হচ্ছে ক্যাপ্টেন স্কোফিল্ড। বসনীয় যুদ্ধের সময় সার্বরা বন্দি স্কোফিল্ডের চোখ উপড়ে ফেলেছিল, যার ফলে তার চোখের ওপরে একটি স্থায়ী উল্লম্ব চিহ্নের সৃষ্টি হয়েছে। এজন্য তার কল–সাইন হচ্ছে ‘স্কেয়ারক্রো’ বা ‘কাকতাড়ুয়া’। বুদ্ধিমান, সুদর্শন, একটু খাটো স্কোফিল্ড একজন অত্যন্ত দক্ষ রণবিশারদ ও দুর্ধর্ষ সৈনিক। সব ধরনের প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবেলা করার এক অনন্যসাধারণ গুণ নিয়েই যেন তার জন্ম। কিন্তু তার প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে – প্রখর দেশপ্রেমিক হওয়া সত্ত্বেও সে নিজের দেশের অন্যায়গুলোকে সমর্থন করে না। তার অপর একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, নিজের দলের যোদ্ধাদের সে কখনো ফেলে রেখে যায় না। তার নীতিবোধ এবং সহমর্মিতা যেকোনো সংবেদনশীল পাঠকের শ্রদ্ধা কেড়ে নিতে বাধ্য।

উপন্যাসটির প্রধান দুই সহচরিত্র হচ্ছে গানারি সার্জেন্ট জেনা নিউম্যান এবং ল্যান্স কর্পোরাল এলিজাবেথ গান্ট। বিশালদেহী এবং অঘটনঘটনপটিয়সী জেনার কল–সাইন হচ্ছে ‘মাদার’, কিন্তু এটি মোটেই তার মাতৃসুলভ বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক নয়। বস্তুত ‘মাদার’ হচ্ছে তার প্রকৃত কল–সাইন ‘মাদার***’–এর সংক্ষিপ্ত রূপ। অন্যদিকে, সুন্দরী, বুদ্ধিমতী এবং স্কোফিল্ডের অনুরাগী এলিজাবেথও যোদ্ধা হিসেবে কারো চেয়ে কোনো অংশে কম নয়, কিন্তু তার সৈনিক জীবন তার অতীতের দুঃখময় জীবনকে ভুলে থাকার একটা মাধ্যম মাত্র।

অবশ্য স্কোফিল্ডের বুদ্ধিমত্তা, জেনার দুঃসাহসিকতা কিংবা এলিজাবেথের প্রণয় ‘আইস স্টেশনে’র মূল উপজীব্য নয়। উপন্যাসটির সারবস্তু হচ্ছে স্নায়ুযুদ্ধ–উত্তরকালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে তার ‘মিত্র’ রাষ্ট্রগুলোর প্রকৃত সম্পর্কের বহিঃপ্রকাশ। রাষ্ট্রের কোনো স্থায়ী বন্ধু বা শত্রু নেই, কেবল রয়েছে স্থায়ী স্বার্থ– আন্তর্জাতিক রাজনীতির এই অমোঘ বাণীটি পূর্ণরূপে পরিস্ফুটিত হয়ে উঠেছে উপন্যাসে। একই সঙ্গে রাষ্ট্রগুলো নিজেদের স্বার্থ রক্ষার জন্য কতটা নির্মম হয়ে উঠতে পারে, সেটিরও নমুনা রয়েছে।

জার্মানি, ফ্রান্স ও ব্রিটেন সকলেই মার্কিন–নেতৃত্বাধীন ন্যাটো জোটের সদস্য এবং মার্কিনিদের ঘনিষ্ঠ সামরিক ও অর্থনৈতিক মিত্র। ব্রিটেনের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ককে আনুষ্ঠানিকভাবেই ‘বিশেষ সম্পর্ক’ (Special Relationship) হিসেবে অভিহিত করা হয়। স্নায়ুযুদ্ধ–পরবর্তী সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে মিলেই ‘নতুন বিশ্ব ব্যবস্থা’ (New World Order) প্রতিষ্ঠা করেছে এবং বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করছে। আপাতদৃষ্টিতে রাষ্ট্রগুলোর মধ্যকার সম্পর্কে সম্প্রীতি আর সহমর্মিতার কোনো অভাব পরিলক্ষিত হয় না।

কিন্তু উপন্যাসে যে চিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, তাতে দেখা যাচ্ছে যে, বাস্তবতা সম্পূর্ণ ভিন্ন। উপন্যাসে জার্মানি, ফ্রান্স, ব্রিটেন প্রত্যেকেই নিজ নিজ স্বার্থে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে এবং একে অপরের বিরুদ্ধে গোপন যুদ্ধে লিপ্ত। প্রতিটি রাষ্ট্রই চেষ্টা করছে অন্যদেরকে পেছনে ফেলে একক আধিপত্য বিস্তার করার জন্য। একদিকে রাষ্ট্রগুলোর প্রতিনিধিরা হাসি হাসি মুখে যৌথ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্বের গাঁথা শোনাচ্ছেন, অন্যদিকে একই সময়ে তাদের স্পেশাল ফোর্সগুলো বিশ্বের অগোচরে অ্যান্টার্কটিকায় পরস্পরের বিরুদ্ধে মরণপণ লড়াইয়ে লিপ্ত। একদিকে বিশ্বের দেশে দেশে রাষ্ট্রগুলোর সৈন্যরা যৌথ অভিযান পরিচালনা করছে, অন্যদিকে সকলের অজান্তে এই রাষ্ট্রগুলোর সৈন্যরাই একে অপরের ভূখণ্ডে অনুপ্রবেশ করে অন্তর্ঘাত চালাচ্ছে। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের পণ্ডিতরা যে ‘রিয়েলপলিটিক’–এর কথা বলে আসছেন, তার প্রকৃষ্ট নমুনা ফুটে উঠেছে এই উপন্যাসে।

উপন্যাসটি কল্পিত, সুতরাং এতে বর্ণিত কাহিনী বাস্তব নয়। হয়তো উপন্যাসে যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে তার মিত্র রাষ্ট্রগুলোর প্রকৃত সম্পর্ক এতটা নাটকীয়ভাবে দ্বান্দ্বিক নয়। হয়তো উপন্যাসের মতো মার্কিন ও ফরাসি কমান্ডোরা বাস্তবে সকলের অগোচরে একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয় না (অবশ্য এরকম যে বাস্তবে একেবারেই ঘটে না, এটির নিশ্চয়তাও কেউ দিতে পারবে না)। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্র রাষ্ট্রগুলো যে নিজ নিজ স্বার্থে অপরের স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিতে সক্ষম, সেটি বলার অপেক্ষা রাখে না।

উদাহরণস্বরূপ, জার্মানি ও ফ্রান্স মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইরাক আক্রমণ সমর্থন করেনি। যুক্তরাষ্ট্রের ইচ্ছের বিরুদ্ধে গিয়ে জার্মানি রাশিয়ার সঙ্গে ‘নর্ডস্ট্রিম–২’ গ্যাস পাইপলাইন নির্মাণ করছে। যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান নীতিকে উপেক্ষা করে ব্রিটেন তুরস্কের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ কৌশলগত সম্পর্ক গড়ে তুলছে। অর্থাৎ, বাস্তবে হয়তো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্র রাষ্ট্রগুলোর কমান্ডোরা পরস্পরের বিরুদ্ধে গোপনে যুদ্ধ করে না, কিন্তু রাষ্ট্রগুলো নিয়মিত অপরের স্বার্থবিরোধী কাজ করে থাকে। আন্তর্জাতিক রাজনীতির এই বাস্তবতাকে লেখক উপন্যাসে স্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

এর বাইরে উপন্যাসে এমন আরো কিছু বিষয়বস্তু তুলে ধরা হয়েছে, যেগুলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের (বা অন্য কোনো রাষ্ট্রের) মোটেই স্বস্তিকর নয়। এরকম একটি বিষয়বস্তু হচ্ছে সশস্ত্রবাহিনীর ওপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার জন্য সরকারগুলোর অনুসৃত পন্থা। উপন্যাসে দেখানো হয়েছে, মার্কিন সরকার তাদের সশস্ত্রবাহিনীর সদস্যদের বিশ্বাস করে না, এবং এজন্য নিজেদের সশস্ত্রবাহিনীর মধ্যেই তারা গুপ্তচর মোতায়েন করে রেখেছে। যদিও উপন্যাসে এই বিষয়কে চরম রূপ দেয়া হয়েছে, কিন্তু বাস্তবেও এই ধরনের ঘটনা ঘটে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, সোভিয়েত সশস্ত্রবাহিনীতে প্রকাশ্যেই প্রতি ইউনিটে রাজনৈতিক ‘কমিশার’ নিযুক্ত করা হতো, যাদের মূল দায়িত্ব ছিল ক্ষমতাসীন কমিউনিস্ট সরকারের প্রতি সাধারণ সৈন্যদের রাজনৈতিক আনুগত্য নিশ্চিত করা। মার্কিন ও অন্যান্য সশস্ত্রবাহিনীর অভ্যন্তরেও যে সরকারের এরকম ‘চর’ নেই, সেটি নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয়।

উপন্যাসের আরেকটি বিষয়বস্তু হচ্ছে রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর আধিপত্য। এতে দেখা যায়, মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থাগুলো যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরেই খুন এবং অপহরণের মতো কর্মকাণ্ডে জড়িত, কিন্তু এজন্য তাদেরকে কোনো জবাবদিহিতা করতে হচ্ছে না। যারা এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে, তাদেরকে সরিয়ে দেয়া হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে গোয়েন্দা সংস্থাগুলো কার্যত মাত্রিউশকা পুতুলের মতো ‘রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে রাষ্ট্র’ হয়ে উঠছে। উপন্যাসের এই বিবরণীর সঙ্গে বাস্তবতার খুব একটা পার্থক্য নেই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অন্তত ১৬টি গোয়েন্দা সংস্থা রয়েছে, এবং এদের কার্যকলাপ উপন্যাসে বর্ণিত কার্যকলাপের মতোই। মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থাগুলো যেভাবে যুক্তরাষ্ট্রের সাধারণ নাগরিকদের ওপর নজরদারি করে এবং নীতিনির্ধারণের ক্ষেত্রে যেভাবে প্রভাব খাটায়, সেটি এখন অনেকটা ‘উন্মুক্ত রহস্যে’ (open secret) পরিণত হয়েছে।

উপন্যাসে পরিস্ফুটিত হওয়া আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তু হচ্ছে রাষ্ট্রের কার্যকলাপের লাগাম টেনে ধরার ক্ষেত্রে সাংবাদিকতার ভূমিকা। কাহিনীতে দেখানো হয়েছে, কীভাবে একজন তদন্তকারী সাংবাদিক স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তদন্ত করে সেই বিষয়ে প্রকৃত সত্য উদঘাটন করতে পারে এবং এর ফলে সরকারের কার্যকলাপের ওপর কী ধরনের প্রভাব পড়তে পারে। বাস্তবেও সত্য উদঘাটনের ক্ষেত্রে তদন্তভিত্তিক সাংবাদিকতার (investigative journalism) গুরুত্ব অসীম। ‘ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারি’র মতো বিশ্ব কাঁপানো ঘটনাগুলোর ক্ষেত্রে এই ধরনের সাংবাদিকতার ভূমিকা ছিল প্রণিধানযোগ্য।

এই বিষয়গুলোকে উপন্যাসের কাহিনীর সঙ্গে সংযুক্ত করে রাইলি তার উপন্যাসটিকে বাস্তবমুখী করে তুলেছেন। সাধারণ কোনো থ্রিলারের সঙ্গে রাইলির থ্রিলারের পার্থক্য এখানেই। কেবল উত্তেজনাপূর্ণ ও রহস্যময় ঘটনা বর্ণনার মধ্যে রাইলির উপন্যাসটি সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং সেটিতে আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ রাজনীতির কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ দিককে চমৎকার ভঙ্গিতে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

উপন্যাসটির সর্বশেষ চমকপ্রদ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, যুদ্ধকৌশল, অত্যাধুনিক সামরিক সরঞ্জাম এবং রক্তাক্ত সংঘাত নিয়ে উপন্যাসের কাহিনীটি রচিত হলেও এটি যান্ত্রিক বিবরণীতে পরিণত হয়নি। বরং ছোট্ট মেয়ে ক্রিস্টির সঙ্গে বাচ্চা সীল ওয়েন্ডির বন্ধুত্ব, ক্রিস্টিকে রক্ষার জন্য মেরিন বাক রাইলির আত্মত্যাগ, নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে জেনার অসম সাহসিকতা, স্কোফিল্ড ও এলিজাবেথের সুপ্ত প্রেম– এগুলো উপন্যাসে একটি মানবিক উপাদান সংযুক্ত করেছে। এর মধ্য দিয়ে টেকনো–থ্রিলারটি পূর্ণরূপ লাভ করেছে। এজন্য সামগ্রিকভাবে, রোমাঞ্চ ও রহস্যপ্রেমীদের জন্য ‘আইস স্টেশন’ একটি অবশ্যপাঠ্য স্বরূপ।