মণীন্দ্র গুপ্ত; বাংলা সাহিত্যে কবি, প্রাবন্ধিক বা চিত্রকর হিসেবে খুব বেশি পরিচিত নাম নয়। মানুষ তাকে জানে ‘অক্ষয় মালবেরি’র লেখক হিসেবে, যা তার খণ্ডিত আত্মজীবনী। এই বইয়ে তিনি তার জন্মলগ্ন থেকে ২২ বছর বয়স পর্যন্ত জীবনকাহিনী তুলে ধরেছেন। আর এই কাজ করেছেন সীমাহীন মায়া নিয়ে। ‘মালবেরি’ তুতফলের আরেক নাম। তুতফল দেখতে বেশ সুন্দর, নিজের জীবনের প্রথম ভাগকে সেই তুতফলের মতো সুন্দর মেনেই হয়তো লেখক এমন নামকরণ করেছেন, সাথে সামনে অক্ষয় জুড়ে দিয়ে সেই সময়কে করে দিয়েছেন একদম স্থির। অসাধারণ গদ্যশৈলী ও একদম জলজ্যান্ত বর্ণনার সাথে মানব চরিত্রের বিশ্লেষণ মিলে বইটি শুধুমাত্র আত্মউপাখ্যানের বৈতরণী পার হয়ে এক অনন্য সাহিত্যকর্মে পরিণত হয়েছে।

তিন খণ্ডে লেখা আত্মজীবনীটি প্রথমবার এক মলাটে প্রকাশিত হয়েছিল অবভাস প্রকাশনী থেকে, ২০০৯ সালের অক্টোবরে। বইয়ের ভেতরের লেখার মতো বাইরেও অনেক সুন্দর! ক্রিমরঙা মসৃণ পৃষ্ঠা, শক্তপোক্ত পেপারব্যাক বাঁধাইয়ের ২৬২ পৃষ্ঠার এই বইয়ের প্রচ্ছদ ও ভেতরের সব অলংকরণ মণীন্দ্র গুপ্ত নিজেই করেছেন। বইয়ের প্রথম পর্বে আছে লেখকের জন্ম থেকে শুরু করে তার ঠাকুমার মৃত্যু পর্যন্ত সময়ের কথা, দ্বিতীয় পর্বে আসাম অঞ্চলে আগমন থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ পর্যন্ত, এবং তৃতীয় ও শেষ পর্বে জন্মস্থানে আবার ফিরে যাওয়া থেকে ২২ বছর বয়সে আবার কলকাতায় ফিরে আসা পর্যন্ত।

মণীন্দ্র গুপ্তের নিজের আঁকা প্রচ্ছদ; Image: Goodreads

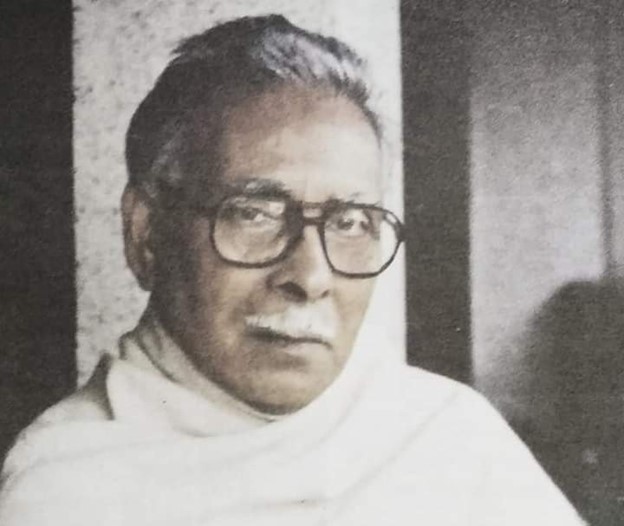

মণীন্দ্র গুপ্ত ১৯২৬ সালে অখণ্ড ভারতবর্ষের বরিশালে জন্মগ্রহণ করেন। সেখানেই বড় হয়েছেন। কৈশোরে আসেন আসামে নিজের মাতুলালয়ে, মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসেছেন সেই অঞ্চল থেকেই। এরপরে কলকাতায় দুটি চাকরি বদলের পর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে যোগদান করেন, যদিও তাকে সম্মুখ সমরে লড়তে হয়নি, তার আগেই মিত্রবাহিনী যুদ্ধে জয়লাভ করে। তিনি সাহিত্যে অবদানের জন্য ২০১০ সালে রবীন্দ্র পুরষ্কার, ও ২০১১ সালে সাহিত্য আকাদেমী পুরষ্কার লাভ করেন।

‘অক্ষয় মালবেরি’ বইয়ের মূল শক্তি এর অসাধারণ লেখনশৈলী। সাধারণ ঘটনাই একজন জাত কবির চোখে অসাধারণ হয়ে ধরা দেয়, আর তিনি সেগুলো লিখেছেনও নিপুণভাবে। যেমন: জন্মলাভের দশ মাসের মাথায় মাতৃহারা হবার ঘটনা তার কলমে উঠে এসেছে এভাবে, “আমাদের চেনাশোনা, ভালোবাসা হবার আগেই মা যখন মারা গেলেন, তখন তাঁর বয়স উনিশ বছর, আর আমার দশ মাস।” কয়েকটি মাত্র শব্দ, কিন্তু ওটুকুতেই কত না পাওয়া তিনি বুঝিয়ে দিলেন!

বেড়ে ওঠা ও পরবর্তী সময়ে মমতা ও ভালোবাসা পাওয়ার জন্য লেখকের যে আকাঙ্ক্ষা, সেটা কোথাও তিনি সরাসরি বলেননি, কিন্তু তবুও তার ইচ্ছার কথা বুঝতে পাঠকের এতটুকু অসুবিধা হয় না। মায়ের মৃত্যুর কিছু সময় পরে তার বাবা দ্বিতীয় বিয়ে করেন, যদিও লেখক বলেছেন- এই দ্বিতীয় বিয়ে নিয়ে তার বাবার মনে কিছু অপরাধবোধ হয়তো ছিল। তবে মণীন্দ্র গুপ্তের মাতৃস্থানীয় ভূমিকা কিন্তু তার সৎ-মা নয়, নিয়েছিলেন তার ঠাকুমা। তিনি তার ঠাকুমাকে মনে রেখেছেন স্নেহের এক আধার হিসেবে, সবার জন্যই যার কাছে জমা রয়েছে অবারিত স্নেহ, সবাইকেই যিনি অবলীলায় কাছে টেনে নিতে পারেন।

আত্মোপাখ্যানের প্রথম পর্বের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ হচ্ছে তখনকার, অর্থাৎ ত্রিশের দশকের বাংলার গ্রামের অপরূপ সৌন্দর্যের ও নিত্যনৈমিত্তিক জীবনযাপনের অসাধারণ বর্ণনা। সেই সময়কার বাড়ি-ঘর কেমন হয়, বাড়ির আশেপাশের পরিবেশ, প্রতিবেশী- সবকিছুর পরিচয় আমরা পাই খুবই শৈল্পিক ও সাবলীল বর্ণনায়। এছাড়াও, লেখক তার বাবা, কাকা, ও দাদাকে কীভাবে দেখতেন, তাদের সাথে তার সম্পর্ক কেমন ছিল, সাথে তারা মানুষ হিসেবে কেমন ছিল- সেই চিত্রও আমরা দেখি। সেই সময়ের বিভিন্ন উৎসব, পূজা, নবান্ন, নৌকা বাইচ- সবকিছুর জলজ্যান্ত বর্ণনা, কীভাবে সেগুলো পালন করা হতো, আচার কেমন ছিল- সবই লেখক বর্ণনা করেছেন।

বিভিন্ন ঋতুতে গ্রামীণ পরিবেশের পরিবর্তন, সেই পরিবেশে এক বালকের মানিয়ে নেওয়া, একা একা বনে বাদাড়ে ঘুরে বেড়ানো- সবই আমরা চিনেছি একজন কবির চোখে। এই বইয়ের বর্ণনাগুলো এত বাস্তব যে অবাক হতে হয়- লেখক এতকিছু এত চমৎকারভাবে মনে রাখলেন কী করে! মূলত, প্রথম পর্বে আমরা ব্যক্তি মণীন্দ্র গুপ্তকে খুঁজে পাই না, বরং একজন বালকের চোখে তখনকার গ্রামীণ পরিবেশ দেখি। তার দাদু ও ঠাকুমার মৃত্যুর মধ্য দিয়ে প্রথম পর্বের সমাপ্তি ঘটে। তিনি বরিশাল ছেড়ে রওয়ানা হন আসামের বরাক উপত্যকার উদ্দেশ্যে।

বৃদ্ধ মণীন্দ্র গুপ্ত; Image: Iraboti

নানাবাড়িতেই মণীন্দ্রগুপ্তের পুরো বাল্যকাল ও কৈশোর কেটেছে। এখানেও আগের পর্বের মতোই প্রকৃতির বর্ণনা রয়েছে, তবে স্বল্প পরিমাণে। তার চেয়ে অনেক বেশি আছে মানুষের বর্ণনা; ভিন্ন ভিন্ন মানুষ, আপন-পর, বিভিন্ন বিচিত্র পেশা ও সেই পেশাজীবীদের কথা উঠে এসেছে এই পর্বে। এ থেকে ধারণা করা যায়- কৈশোরে যখন মণীন্দ্র গুপ্ত গঠিত হচ্ছিলেন, তার ব্যক্তিত্ব অনন্য সত্তা পাচ্ছিল, তখন তিনি মানুষের বৈচিত্রে আকৃষ্ট হতেন।

এই পর্বে আমরা তাকে মানুষের চরিত্র বিশ্লেষণ ও কাজের কার্যকরণ ব্যাখ্যা করতে দেখি। আসামের নাগা সাধু, শাক্ত সাধু, বৈষ্ণবী, এবং এছাড়াও মগ, মণিপুরীদের জীবনযাত্রাও উঠে এসেছে লেখায়। পালাগায়ক, কথকঠাকুরের মতো বিলুপ্ত পেশার বর্ণনাও তিনি করেছেন। সংক্ষিপ্তভাবে হলেও নাগা আদিবাসীদের বঞ্চনার কথার সাথে ইংরেজ ঔপনিবেশিকদের জাঁকজমক, ঠাটবাটের প্রতি লেখকের বিদ্বেষও প্রকাশ পেয়েছে। এই সময়টাই সম্ভবত মণীন্দ্র গুপ্তের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময় ছিল। তার পরবর্তী জীবনের যে কবি পরিচয়, তার ভিত স্থাপিত হয়েছিল তখনই।

তখন তিনি পাঠ্য বইয়ের বাইরে যাবতীয় অপাঠ্য বই, ম্যাগাজিন, ছবির বই, পত্রিকা পড়ছেন, আর আস্তে আস্তে বিমোহিত হচ্ছেন, পরিচয় পাচ্ছেন সম্পূর্ণ নতুন এক জগতের। বয়ঃসন্ধিকাল মানবজীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময়। এই সময়েই মানুষ তার নিজের পরিচয় ও ব্যক্তিত্ব লাভ করে। মা ও মাতৃস্থানীয় ঠাকুমা গত হয়েছেন, বাবা দূরে; তিনি থাকতেন তিনি তার মাতুলকূলের বাড়িতে, কার্যত তাদেরই তার আপনজন হয়ে ওঠার কথা ছিল। কিন্তু তেমনটা হয়েছিল কি? তিনি তার ঠাকুমার কাছে যেমন অপত্য স্নেহ লাভ করেছিলেন, তার দিদিমার কাছে তেমনটা পাননি। উপরন্তু মাসী ও মামার আগমনে যেটুকু পেতেন তা-ও বিলীনই হয়ে গিয়েছিল প্রায়। এ নিয়ে যদিও তিনি কখনো অভিযোগ করেননি, বরং মেনে নিয়েছিলেন নিয়তি, ও নিজেকে সেভাবেই গড়েছিলেন, তবুও চাপা এক অভিমান ফুটে উঠেছে তার লেখায়। নিঃসঙ্গ এক বালক নিজের আশ্রয় খুঁজে পেয়েছিল সাহিত্য ও চিত্রকলায়। সেখানেই তিনি ডুবে থাকতেন। এভাবেই তার কৈশোর কেটেছে। এরপর মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়ে পুনরায় জন্মস্থানে ফেরত যাবার মধ্য দিয়ে দ্বিতীয় পর্বের সমাপ্তি ঘটে।

স্নিগ্ধ, মায়াময় একটি বই; Image: Goodreads

মাধ্যমিকের ফলাফলের পর আবার বরিশাল থেকে তিনি কলকাতায় আসেন, যেখানে তার দিদিমা, দাদু, মাসী ও মামারা নতুন আবাস গড়েছে। এখানে কিন্তু তিনি সেই অবাঞ্ছিতই থেকে গিয়েছিলেন। এই ব্যাপারটা তিনি লিখেছেন এভাবে,

এদের চোখে যেমন অনুমোদন নেই, মুখেও কিন্তু কোনো কুবাক্য নেই।

ফলে স্বাভাবিকভাবেই তার আর পড়াশোনা হলো না। তার বেড়ে ওঠা, বিশেষ করে কৈশোর থেকে তারুণ্যে পদার্পণ, যে অন্য সবার মতো স্বাভাবিকভাবে হয়নি, এবং সেটা তাকে প্রভাবিত করেছে ও পরিবর্তন করেছে, সেটা লেখক বর্ণনা করেছেন এই বলে,

আমরা ভাবি ঘটনাই বুঝি মানুষকে পাল্টে দেয়, না-ঘটনাও যে মানুষকে পাল্টায় সে কথা এখন বুঝলাম। যদি আমার স্কুলের পর কলেজ, তারপর চাকরি এসব স্বাভাবিক ঘটনা পর পর ঘটত, তবে হয়তো আমার স্বাভাবিক বিকাশ হতো। কিন্তু তা তো হলো না। আমার ঘটনাগুলো না ঘটে অপমানিত মাথা নিচু করে স্তব্ধ বসে রইল বলে আমি উল্টোপাল্টা লোক হলাম।

এই পর্বে চল্লিশের দশকের কলকাতা কত সুন্দর, ছিমছাম ছিল, জনাকীর্ণ মেগাসিটিতে পরিণত হয়নি- সেটার স্নিগ্ধ বর্ণনা আছে। এরই মধ্যে লেখক প্রথম চাকরিতে যোগ দেন, আবার অসুখে পড়ে চাকরি চলেও যায়। তখন তিনি চলে যান পিতার কর্মস্থলে। সেখানে কিছুদিন থেকে কলকাতায় ফিরে দ্বিতীয় চাকরি নেন। সেটি ছেড়ে আবার যোগদান করেন সেনাবাহিনীতে।

এত শৃঙ্খলা, অনুশাসনের মধ্যেও তিনি সামরিক বাহিনীতে পরিবার খুঁজে পেয়েছিলেন। এই পর্বে সামরিক প্রশিক্ষণ, সৈনিক জীবন ও সৈনিকদের জীবনাদর্শ উঠে এসেছে। যদিও খুবই সংক্ষিপ্ত, কিন্তু দ্বিজাতি তত্ত্ব বাস্তবায়নের কিছু নমুনাও আমরা এই পর্বে দেখি। যেমন: সামরিক মেসে হিন্দু ও মুসলমানদের জন্য মেস আলাদা হলেও সব বাঙালি মিলে একত্রে কোথাও বসে খাবার খেতেন, কিন্তু সেটা পাঞ্জাবী মুসলমানদের ভালো লাগত না। তারা বাঙালি মুসলমানদের প্রভাবিত করার চেষ্টা করত। বাঙালিরা প্রথমে প্রভাবিত হলেও পরে ঠিকই ফিরে আসত। আবার লেখক সন্দেহও প্রকাশ করেছেন যে, হয়তো ইংরেজ সরকার মাইনে দিয়ে পাঞ্জাবী মুসলমান শিক্ষক পালতো, যারা কিনা মুসলমানদের রাজনৈতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক হকের পাঠ দিয়ে দ্বিজাতি তত্ত্ব বোঝাতো। সামরিক বাহিনী থেকে ২২ বছর বয়সে অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ সামনে রেখে অবসর নেওয়ার মধ্য দিয়ে তৃতীয় পর্ব ও বইয়ের সমাপ্তি ঘটে।

মণীন্দ্র গুপ্ত বলতে গেলে সাধারণ জীবনযাপনই করেছেন। তিনি অভাবনীয় প্রভাবশালী বা জনপ্রিয় কেউ ছিলেন না। অসাধারণ বা উত্তেজক কোনো কীর্তিকলাপও তিনি করেননি। তবুও তার আত্মজীবনীতে নিমগ্ন হয়ে যেতে হয় তার লেখার কারণে। সাধারণ জিনিসই তিনি এত মায়াময়, স্নিগ্ধভাবে লিখেছেন যে পাঠক মুগ্ধ হতে বাধ্য। বই পড়তে পড়তে পাঠক বালক বা কিশোর মণীন্দ্রকে নিজের সামনে দেখবেন, কীভাবে এক বালক ঘুরে বেড়াচ্ছে গ্রামের কাশফুলের মধ্য দিয়ে, বইয়ের পর বইয়ের ভেতর খুঁজে বেড়াচ্ছে নিজের অস্তিত্ব, কুঁকড়ে যাচ্ছে অনাদরে, আবার নিজের শক্তিতে বলীয়ান হচ্ছে। নিজের ফেলে আসা অতীতকে এত মায়ার সাথে কেউ মনে রেখেছে, লালন করছে- ভাবলেই অবাক হতে হয়। সাধারণ জীবনের অনন্য উপস্থাপনই এই বইকে অসাধারণ করে তুলেছে। এটি অবশ্যই বাংলা সাহিত্যের অন্যতম সুখপাঠ্য আত্মস্মৃতি হিসেবে টিকে থাকবে অনন্তকাল।