ন’নম্বর গল্ফ ক্লাব রোড, আমার শ্বশুরবাড়ির অ্যাড্রেস। আমার নতুন ঠিকানা। এবার থেকে চিঠি লিখলে এই ঠিকানাতেই লিখিস রে দিদি, মার ওখানে লেখার দরকার নেই, আবার মথুরাকে দিয়ে পাঠানোর ঝামেলা।

এক মধ্যবিত্ত পরিবারের নতুন বিবাহিত রমিতার ছিমছাম জীবনের গল্প প্রবাসী বোনকে চিঠিতে লেখার মধ্য দিয়ে শুরু সিনেমার। প্রতিদিনের জীবনের টুকরো ঘটনাগুলোর মেলবন্ধনে গুছিয়ে নেয়া নিজের নতুন জীবনের খণ্ড আলাপের পর স্বামীর সাথে শপিংয়ে যাবার কথা জানিয়ে চিঠি শেষ করার সময়ও মেয়েটা জানে না, মাত্র ঘণ্টাখানেক পরের অপ্রত্যাশিত এক দুর্ঘটনা তার জীবনকে পাল্টে দিতে যাচ্ছে আমূলে।

সন্ধ্যে নাগাদ শপিং শেষে ফেরার পথে বখাটেদের উত্যক্ত করা ও শ্লীলতাহানির চেষ্টা দেখেও নিত্য পথ চলা শত শত মানুষের নীরব দর্শকের ভূমিকা যখন আরো বড় কোনো দুর্ঘটনায় গিয়ে শেষ হতে পারতো, তখনই আগমন শ্রবণার। তার একক প্রচেষ্টায় রক্ষা পায় রমিতা। সাথে থাকা রমিতার স্বামী পলাশ তখন গুণ্ডাদের আক্রমণে বেহুঁশ হয়ে মাটিতে পড়ে।

পাঠক ভাবতেই পারেন, সিনেমার মূল ঘটনা শুরুতেই দেখিয়ে দেয়া হয়েছে। কিন্তু না! গল্পের প্লট মাত্র তৈরি হলো। মূল ঘটনার শুরু এবার। কিছু অভিজাত পরিবারের উচ্ছন্নে যাওয়া বখাটে ছেলেদের দোষে ভাগ্যের পরিহাসে জড়িয়ে পরা দু’জন নারী ও তাদের ঘিরে আশেপাশের মানুষের আচরণ, চিন্তা, ব্যবহারকে উপজীব্য করে বাস্তবতার নিরীখে এগিয়ে যায় সিনেমাটি।

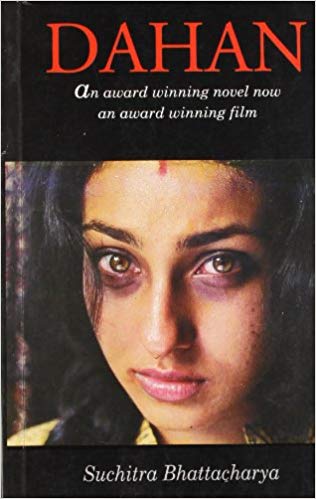

ঋতুপর্ণ ঘোষ পরিচালিত ভারতীয় বাংলা ফিচার চলচ্চিত্র ‘দহন’। ১৯৯২ সালের ২৪ জুন কলকাতা শহরের বুকে ঘটে যাওয়া এক নির্মম ঘটনাকে কেন্দ্র করে একই নামের সুচিত্রা ভট্টাচার্যের রচিত উপন্যাস অবলম্বনে ১৯৯৭ সালে চলচ্চিত্রটি নির্মাণ করা হয়। অভিব্যক্তির মেদহীন প্রকাশ আর বাস্তবতার সত্যতাকে সহজ ও নিপুণভাবে তুলে ধরা সিনেমা হিসেবে এর গ্রহণযোগ্যতায় প্রশ্ন তোলার কোন অবকাশ নেই।

সিনেমাতে দেখানো হয়েছে, শ্লীলতাহানি হওয়া একজন নারী ও তার পরিবারের মানুষের মানসিকভাবে পার হওয়া কঠিন সময়ে ঘটে যাওয়া ঘটনা ও নারী দেহকে ঘিরে সমাজের কুশ্রী আগ্রহ, পরিস্থিতির উত্তপ্ততায় আশেপাশের মানুষগুলোর বদলাতে থাকা মুখোশ এবং নারী ধর্ষণের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ বাস্তবতা।

শ্লীলতাহানির শিকার রমিতা চরিত্রে ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত, উদ্ধারকারী শ্রবণার চরিত্রে ইন্দ্রাণী হালদার, শ্রবণার ঠাম্মী চরিত্রে সুচিত্রা মিত্র, রমিতার বৌদি চরিত্রে মমতা শঙ্করসহ সিনেমাতে উপস্থিত প্রতিটি চরিত্র সিনেমাটিকে বাস্তবসম্মত করে ফুটিয়ে তুলতে অনবদ্য ভূমিকা পালন করেছেন। তবে এর মাঝে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য শ্রবণার ঠাম্মী চরিত্রে উপস্থিত সুচিত্রা মিত্র। সমাজ বাস্তবতার জটিলতাকে ছোট ছোট বাক্যে সহজভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন তিনি। শ্রবণার কাজকে সাহসিকতা না বলে বরং মানবিকতা বলতে আগ্রহী ঠাম্মী বাকিদের মেরুদণ্ডহীনতাকে দেখিয়ে দিয়েছেন অত্যন্ত স্পষ্টভাবে। এছাড়াও মানুষ, মানুষের মধ্যকার সম্পর্ক এবং যুগের পরিবর্তনেও পুরুষ ও পুরুষতান্ত্রিকতার মূলের অপরিবর্তনীয়তাকেও দেখিয়ে গেছেন সিনেমা জুড়ে।

রমিতার স্বামী পলাশের চরিত্রে অভিষেক চট্টোপাধ্যায় এবং পলাশের বাবার চরিত্রে থাকা শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়সহ পুরুষ চরিত্রগুলোকে সাজানো হয়েছে অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে। তারা ছিল পুরুষতন্ত্রেরই ধারক ও বাহক। নারীকে কীভাবে তার সকল ইচ্ছে-অনিচ্ছের উর্ধ্বে গিয়ে তথাকথিত সমাজব্যবস্থার বলি হতে হয়, তা দেখানো হয়েছে বারবার। কখনো প্রকাশ্যে রাজপথে শ্লীলতাহানির শিকার হয়ে, কখনো রাতে পরার পোশাক নিয়েও স্বামীর গঞ্জনা; কখনো বদ্ধঘরে নিজ বিছানাতেই স্বামীর দ্বারা ধর্ষণের শিকার হয়ে আবার কখনোবা ইচ্ছে সত্ত্বেও আদালতে গিয়ে অন্যায়ের প্রতিবাদ না করতে পারার মধ্য দিয়ে। অন্যদিকে সমাজের ভীরুতাকে বাস্তবতা বলে মেনে না নেয়া মেয়ে শ্রবণাকেও হতে হয়েছে একই পুরুষতান্ত্রিকতার শিকার। সত্যের জন্যে নিজের প্রেমিকের অনুরোধ উপেক্ষা করা কিংবা বাবা-মায়ের মতামতের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে আদালতে গিয়ে দাঁড়ালেও, তাকেও পরোক্ষভাবে হতে হয় শ্লীলতাহানির শিকার। আর তা করা হয় আদালত নামের ভরা মজলিসে ভিত্তিহীন সামাজিক দৃষ্টিকোণ নামক বিচারে শ্রবণাকে ‘চরিত্রহীন’ সাব্যস্ত করার মধ্য দিয়ে। আর এখানেও অন্যায়কে তথাকথিত ‘বাস্তবতা’ বলে নীরব দর্শকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন স্বয়ং বিচারকসহ উপস্থিত সকলে। ঘটনাস্থলে দৌড়ে যাওয়া যে শ্রবণা সকল বাধাকে পেছনে ফেলে প্রতিবাদের জন্যে ন্যায়ের পথ বেছে নেয়, সেই ন্যায় তাকে বাস্তবতা দেখিয়ে প্রমাণিত করে ‘চরিত্রহীন’। ভীষণভাবে মানসিক আঘাত পাওয়া শ্রবণার হতাশা প্রকাশ পায় জ্বরে শয্যাশায়ী হয়ে।

সন্দেহ নেই, সচেতন মানুষমাত্রই সিনেমাটিতে ব্যবহৃত প্রতিটি বক্তব্য বুকের ভেতরে গিয়ে আঘাত করবে। আপোষের নামে নিজের সকল চিন্তাকে মাটি দেয়া নিয়ে রমিতার কথা-

“আমি না বাবার কথা বুঝি না। স্বাধীনতা আবার কম বেশি হয় কী করে?”

কিংবা একটি ঘটনায় কোনো পুরস্কারপ্রাপ্তির কথা না ভেবে একান্তই মানবিক টান থেকে করা কাজের ফলাফলে এক সময় পত্রিকার কাগজে ‘সাহসী’ উপাধি থেকে শুরু করে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কৃতিত্বের জন্যে ‘সম্মাননা’- সবই খেলো হয়ে যায় সময়ের সাথে সাথে। অপরাধীদের শাস্তির অনিশ্চয়তা কিংবা চাকরির প্রমোশনের আশায় শ্রবণাকে প্রেমিকের অনুরোধ দেখে হাঁপিয়ে ওঠা মানুষটা বলেই বসে-

“এখন মনে হচ্ছে এসব না হলেই সবাই আরো বেশি খুশি হতো”।

শেষ দৃশ্যে ঠাম্মীর আপোষপ্রবণ মানসিকতা চোখে পানি এনে দেয়। মনে হয় এমন একজনও শেষ অব্দি এই সমাজের গণ্ডির বাইরে বেরোতে পারলো না? অথচ এখানেও একই বাক্যের পুনরাবৃত্তি ছাড়া কিছুই বলার নেই- এটাই যে বাস্তবতা!

১৪৫ মিনিট দৈর্ঘ্যের দহন শুধু সিনেমাই না, এ এক আবেগ। দহন আমাদের সমাজের প্রতিচ্ছবি। এমন সিনেমা ভেতরটাকে স্বাভাবিকভাবেই নাড়া দেয়। গল্প ও গল্পের অপূর্ব বয়ান ও পরতে পরতে থাকা চমকগুলো অত্যন্ত আকর্ষণীয়। দেখতে দেখতে কখন যে একাত্মতা বোধ আনমনেই চোখের সাথে চলতে থাকা ঘটনাপ্রবাহে ভাসিয়ে আবেগের বিভিন্ন রূপে নিজেকে বেঁধে ফেলে, তা বোঝা কঠিন। তবে ঋতুপর্ণ ঘোষ বড় চমকটা দিয়েছেন সুচিত্রা মিত্রকে দিয়ে। এমন সহজ আর সাবলীল বক্তব্য উপেক্ষা করা চলচ্চিত্রবোদ্ধা মাত্রই অসম্ভব। আর ‘বাহ’ ও ‘আহ’ এর পার্থক্য হলো একটি বলতে খাটাতে হয় বুদ্ধি আর আরেকটি আপনা থেকেই আসে, যখন দর্শক আদ্যোপান্ত মজে যায়। সমঝদার দর্শক মাত্রই দহন দেখে অনুভব করবে এ অনুভূতিদ্বয়। ১৯৯৮ সালে ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত এবং ইন্দ্রাণী হালদারের যৌথভাবে শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর এবং ঋতুপর্ণ ঘোষের শ্রেষ্ঠ পরিচালকের জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্তি সে যথোপযুক্ততারই প্রমাণ দেয়।

সমাজে নারীদের সম্মানের আজও কোনো উন্নতি হয়নি। আজও ঘরে বাইরে ধর্ষিত হতে হয় নারীদের। কখনো তা ঘরের বাইরে পুরুষের চোখ ও মনের লালসায়, আবার কখনও বিবাহিত সম্পর্কের নামে নিজের ঘরে নিজ স্বামীর শক্তির ও জেদের কাছে। বিবাহ পরবর্তী সময়ে ধর্ষণের শিকার নারী এবং তাদের ‘পতিদেবতা’দের অহরহ উদাহরণের উপস্থিতি অগোচরে আছে আমাদের আশেপাশেই।

পাল্টায়নি পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গিও। পুরুষ আধিপত্যের এ সমাজে বাইরে থেকে শ্রবণার মতো নারীর জন্যে হাতে তালি পড়লেও বন্ধ দরজার ওপাশে রমিতার স্বামী কিংবা শ্রবণার প্রেমিক থেকে ভিন্ন পুরুষের সংখ্যা যে হাতেগোনা, তা বলাই বাহুল্য। আর এ বাস্তবতা শুধু বাংলাদেশ কিংবা ভারতের না, এ বাস্তবতা পুরুষতান্ত্রিকতায় পরিচালিত সারা বিশ্বের।

আচ্ছা, সিনেমাটি মুক্তির বিশ বছর পরও কি আমরা বলতে পারি পরিবর্তন হয়েছে বাস্তবতার? হ্যাঁ, পারি তো। তখন শ্লীলতাহানির কোনো ভিডিও হয়নি। কিন্তু আজ আমরা যারা ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলাম না, তারাও প্রযুক্তির কল্যাণে দেখেছি রিফাত হত্যাদৃশ্য। সিনেমাটি আমাদের দেখায় কুৎসিত বাস্তবতার এ জগতে নিঃস্বার্থভাবে উপকার করাটা কতটা বেমানান। আর তাই হয়তো এমনই অগণিত অভিজ্ঞতার মারপ্যাঁচে দিন-দুপুরে প্রকাশ্যে একটি ছেলেকে হত্যা করা হলেও এগিয়ে আসে না কেউ। আর দু’চারটা পোস্ট দিয়ে দায় সারি সবাই! কে জানে, প্রতিবাদমুখর পোস্ট দেয়া কেউ একজন হয়তো ঘটনাস্থলেই উপস্থিত ছিল!

প্রযুক্তির সহজলভ্যতায় ইউটিউবে শুধু সিনেমাই দেখা যাচ্ছে না, দেখা যাচ্ছে সিনেমার বাইরের সিনেমাও। এমন সিনেমাতেও আছে ১.৪ হাজার ডিসলাইক! তারা কি ভাবছে? হয়তো ডিসলাইক বাটনটি প্রেস করার পর তারা ভাবছে এতটা বাস্তবতায় মোড়ানো জিনিস ভাল লাগে না। আসলেই তো- এরকম বাস্তবতাকে স্ক্রিনে দেখতে ক’জনের ভালো লাগে? বেশিরভাগই তো দুপুরে ভাতঘুমের পর কিংবা অবসরে বিনোদনের জন্যে চলচ্চিত্র দেখতে বসে। সেখানে সত্যিটা ভালো লাগবেই বা কেন? এরচেয়ে ভালো নেশায় বুঁদ করা আইটেম গার্ল ও গানে ভরপুর একটি সিনেমা দেখে চোখ ফেরানো। তাদের বাস্তবতা গা সওয়া হলে চলবে, কিন্তু চোখে দেখলে সইবে না।

আজ সুচিত্রা ভট্টাচার্য, সুচিত্রা মিত্র, ঋতুপর্ণ ঘোষ- এদের কেউই আমাদের মাঝে নেই। কিন্তু আছে তাদের কাজ, আছে তাদের ভাবনা। তবু দিনশেষে বিপ্লবের মাধ্যমে পরিবর্তন আনতে প্রয়োজন শ্রবনা, রমিতা এবং তৃণার মতো মেয়েদের জাগরন। কারণ তাদের জেগে ওঠাই পারে এই সমাজের উন্নতি করতে, পারে সকলের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করতে। আর সেই সমাজের নেতৃত্ব দেবেন ঠাম্মির মতো ব্যক্তিত্বসম্পন্ন অগ্রগামী নারীরা।