তৃতীয় পর্ব: ঔপনিবেশিক ভারতের সামরিক বাহিনী: দ্য রয়্যাল ইম্পেরিয়াল আর্মি (পর্ব-৩)

ভারতীয় বাহিনীর প্রধান কাজ সাম্রাজ্য বর্ধন আর রক্ষার কাজ, তা আগেই বলা হয়েছে। এগুলো ছাড়াও আরও ৩টি কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল ভারতীয় বাহিনীর কাঁধে। এগুলোর মধ্যে প্রথমটি হলো হলো, অভ্যন্তরীণ শান্তিরক্ষার কাজ। ভারতের অভ্যন্তরেই কোনো অরাজকতা, অশান্তি বা আইনভঙ্গের ঘটনা ঘটলে, সেসব দমন করার জন্য ভারতীয় ফৌজ নিযুক্ত হতে বাধ্য। এক্ষেত্রে ভারতীয় ফৌজকে অসামরিক করতৃপক্ষের নির্দেশ মেনে নিয়ে কাজ করতে হয়। তা-ই স্বদেশী আন্দোলন দমন কিংবা জালিওয়ানওয়ালাবাগ হত্যাযজ্ঞে জেনারেল ডায়ারের নির্দেশে যারা রাইফেল চালিয়েছিল, তারা ছিল এই দেশীয়রাই।

দ্বিতীয়টি হলো হলো, দেশরক্ষার দায়িত্ব, যদিও এটি কাগজে লেখা নীতিমাত্র। ভারতবর্ষ বহিঃশত্রু দ্বারা আক্রান্ত হলে ভারতীয় ফৌজের কাজ কী হবে, এ বিষয়ে পরিষ্কার ও বিস্তারিত কোনো নির্দেশনা ছিল না। এবং শেষ দায়িত্ব হলো, ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে ‘চির অশান্ত’ ব্রিটিশবিরোধী উপজাতীয় সমাজকে শায়েস্তা করে রাখার দায়িত্ব।

ভারতের অভ্যন্তরীণ শান্তিরক্ষার দায়িত্ব সম্বন্ধে ইংরেজ কর্তৃপক্ষকে একটি বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করতে দেখা যায়। অভ্যন্তরীণ শান্তিরক্ষার ব্যাপারে শুধু দেশীয় ফৌজের ওপর নির্ভর করতে ইংরেজরা সাহস পায়নি। এ কারণে ভারতে থাকা ইংরেজ ফৌজের অধিকাংশকেই অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ফৌজ (Internal Security Troop) হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়। ১৯৩৫ সালের হিসাব অনুযায়ী, ফিল্ড আর্মি হিসেবে ১২টি ব্রিটিশ ব্যাটালিয়ন এবং ৩৬টি নেটিভ ব্যাটালিয়ন ছিল, বিপরীতে অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার কাজে ছিল ২৮টি ব্রিটিশ ব্যাটালিয়ন এবং ২৭টি নেটিভ ব্যাটালিয়ন! অর্থাৎ, যেখানে ফিল্ড আর্মিতে নেটিভ আর্মির পরিমাণ ৩ গুণ, সেখানে অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তায় দেশীয়দের সংখ্যা ব্রিটিশদের থেকেও কম। মূলত, কোনো ধরনের বিদ্রোহের আশঙ্কা দেখা দিলে যাতে সাথে সাথে নিষ্ক্রিয় করে ফেলা যায়, সেজন্যেই এই ব্যবস্থা।

ভারতীয়দের সম্বন্ধে ইংরেজদের ভয় এতটুকুতেই কমেনি, বেসামরিক পর্যায়ে অক্সিলিয়ারি ফৌজ গঠনই তার প্রমাণ। ১৮৮০ সালের পর থেকে ভারতের অসামরিক কাজের জন্য ভারতে থাকা ইউরোপীয় ও অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদেরকে নিয়ে ইন্ডিয়ান ভলান্টিয়ার দল গঠন করা হয় এবং তা থেকেই পরবর্তীতে অক্সিলিয়ারি ফৌজের সূত্রপাত। বিশেষ প্রয়োজনে এবং স্থানীয় নিরাপত্তার জন্য একেক জায়গায় এই ধরনের স্বেচ্ছাসৈনিক দল গঠন করা হয়। এরকম প্রথম দেখা যায় মাদ্রাজে, সিপাহী বিদ্রোহের সময় গঠন করা হয় মাদ্রাজ ভলান্টিয়ার গার্ড। এরপর ভারতের বেশ কিছু জায়গায়, বিশেষ করে যেসব শহরে ইউরোপীয়দের হার বেশি, সেখানে পদাতিক স্বেচ্ছাসৈনিক দলরূপে দেখা যায় এদেরকে। ১৮৭৭ সালে প্রথম ক্যাভালরি রেজিমেন্ট হিসেবে ভলান্টিয়ার দল এবং এর ২ বছর পর আর্টিলারি রেজিমেন্টও গঠন করা হয়!

একেবারে সেনাবাহিনীর একজন অ্যাডজুটেন্টের পর্যবেক্ষণে এসব ভলান্টিয়ার দল পরিচালিত হতে থাকে। এছাড়া দলের বাকি সব অফিসার ও সৈনিক থাকে স্বেচ্ছাসৈনিক হিসেবেই, বেতনভূক হিসেবে কেউ নয়। মাঝেমধ্যে সামান্য কিছু ট্রেনিং নেওয়া ছাড়া, এদের বেশিরভাগই ছিল অদক্ষ সৈনিক, স্রেফ শখের বশেই তারা এসব ভলান্টিয়ার দলে নাম লিখিয়েছিল। এই ভলান্টিয়াররা দিন হিসেবে টাকা পেত এবং বছর শেষে একবার বোনাস। তবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারতের ইউরোপীয় সমাজ থেকে দাবি ওঠে প্রত্যেক ইউরোপীয়কে ভলান্টিয়ার দলে ভর্তি করা আবশ্যিক (Compulsory) করা হোক। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯১৭ সালে Indian Defence Force Act পাশ হয় এবং ভলান্টিয়ার দলগুলো Indian Defence Force নামধারণ করে, যা ৩ বছর পর পরিণত হয় অক্সিলিয়ারি ফৌজ হিসেবে।

নামে দেশরক্ষা হলেও এই বাহিনীর সূত্রপাত মূলত ভারতীয়দের প্রতি ইউরোপীয়দের অবিশ্বাসের জন্যই, যে কারণে শুধু ইউরোপীয় বা অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদেরকে নিয়েই এই দল গঠন করা হয়েছিল। প্রয়োজন বুঝলে ভারতীয় জনসাধারণের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হয়ে সশস্ত্রভাবে দাঁড়াতে পারে তার জন্যই এ ব্যবস্থা। একদিক থেকে বিচার করলে এটি ইউরোপীয়দের নিজস্ব নিরাপত্তা ব্যবস্থা, আবার অন্যদিক থেকে বিচার করলে এরা গুণে-ধর্মে প্রত্যেকেই একজন দখলদার সৈনিক। পরবর্তীতে ভারতীয়দের নিয়ে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী টেরিটোরিয়াল ফোর্স গঠন করলেও তা ছিল সম্পূর্ণ আলাদা, বহিঃশত্রুর আক্রমণ ঠেকানোর কাজে তাদেরকে ব্যবহার করা হতো। এই অক্সিলিয়ারি ফোর্সের অবস্থানগুলো দেখলেই পরিষ্কার হয়ে যায়, যেখানে ইংরেজদের চা বাগান আছে, কারখানা আছে, ইংরেজ সওদাগরদের বড় বড় গুদাম ও অফিস আছে কিংবা ইংরেজদের মালিকানাধীন খনি আছে, সেসব অঞ্চলকে ঘিরেই এসব অক্সিলিয়ারি দলগুলোকে গঠন করা হয়েছে।

এছাড়াও ভারতীয় ফৌজে দেশীয়দের তুলনায় ব্রিটিশদের অস্ত্র-ও ছিল উন্নত, এবং এই নীতি কোম্পানি আমল থেকে বজায় ছিল। কেবল ১৯৩৫ সালে এসে এই নীতি কিছুটা শিথিল করা হয়। সিপাহী বিদ্রোহের বিপুল ধ্বংসযজ্ঞের পর আর্টিলারি বা গোলন্দাজ ফৌজ থেকেও সমস্ত ভারতীয়দেরকে সরিয়ে ফেলা হয়েছিল এবং দীর্ঘদিন ভারতীয়দের হাতে আর্টিলারির দায়িত্ব দিতে সাহস পায়নি ইংরেজরা।

কিচেনারের পরিকল্পনা

১৯০২ সালে ভারতের কমান্ডার-ইন-চিফ হিসেবে নিযুক্ত হন জেনারেল হার্বার্ট কিচেনার। সে সময় রাশিয়া ও জাপানের যুদ্ধ পুরোদমে চলছে। ইংরেজরা বুঝতে পারে শীঘ্রই আরেকটি সাম্রাজ্যিক শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতার যুদ্ধবহুল অধ্যায় শুরু হতে যাচ্ছে। সেজন্য ভারতীয় ফৌজকে সম্পূর্ণভাবে সাম্রাজ্যিক বাহিনী হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। তাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী, ভারতীয় বাহিনীর জন্য কোনো শান্তিকালীন সময় (Peace Time) বলে কোনো ব্যবস্থা থাকবে না, তাদেরকে সবসময় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকতে হবে। যুদ্ধ না থাকলেও ভারতীয় ফৌজকে যুদ্ধকালীন রীতিনীতি ও ব্যবস্থার মধ্যে রাখা হবে।

১৯০২ সালে লর্ড কিচেনার দায়িত্ব নেওয়ার পরই এই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করার কাজ শুরু হয়। এই সময় থেকেই ভারতীয় ফৌজকে এমনভাবে প্রস্তুত রাখা হয়, যেন মনে হয় ভারতীয় ফৌজ সবসময়েই রণক্ষেত্রে আছে। এবং এই সময় থেকেই ভারতীয় বাহিনীকে ‘রণক্ষেত্রের ফৌজ’ বা Field Army বলা হতে থাকে। কিচেনারের পরিকল্পনা অনুসারে, এই ব্যবস্থা করা হয় যে, প্রত্যেক রেজিমেন্টকে কিছুকালের জন্য ভারত সীমান্তের শিবিরে থেকে যুদ্ধের অভিজ্ঞতা লাভ করতে হবে। ইংরেজদের নীতি হলো, সবসময় সীমান্তে থাকা পাঠানদের সাথে যুদ্ধভাব বজায় রাখা, যাতে ভারতীয় এবং ইংরেজ ফৌজ, উভয়েই হাত পাকিয়ে নেওয়ার সুযোগ পায়।

কিচেনারের আমলে আরেকটি যে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন করা হয়, তা হলো ব্যাটালিয়নগুলোর নম্বরীকরণ। অনেকগুলো দলের একইরকম নম্বর থাকায় প্রায়ই ভুল বোঝাবুঝির সমস্যা হতো। যেমন: বেঙ্গল ফোর্সের ১নং বেঙ্গল নেটিভ ইনফ্যান্ট্রি বা পাঞ্জাব ফ্রন্টিয়ার ফোর্সের ১ নং শিখ ব্যাটালিয়ন কিংবা ১ নম্বর বোম্বাই গ্রেনাডিয়ার, সবগুলোকেই ১ নং বলে সম্বোধন করা হতো। এ সমস্যা সমাধানের জন্য প্রতিটি ব্যাটালিয়নকে আলাদা আলাদা নম্বর দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। কিন্তু সমস্যা হলো, অনেকগুলো ব্যাটালিয়ন নিজেদের নম্বর হারাইতে চাইছিল না, যারা ১ নং ব্যাটালিয়ন, তাদের কাছে এই ১ নং-এর গুরুত্ব অনেক। তাই, স্বভাবতই ১ নং শিখ ব্যাটালিয়ন, ১৩ নং শিখ ব্যাটালিয়ন হতে চাইবে না। এর ফলে তাদের মনে হতে পারে, তাদেরকে ১২ ধাপ নিচে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে।

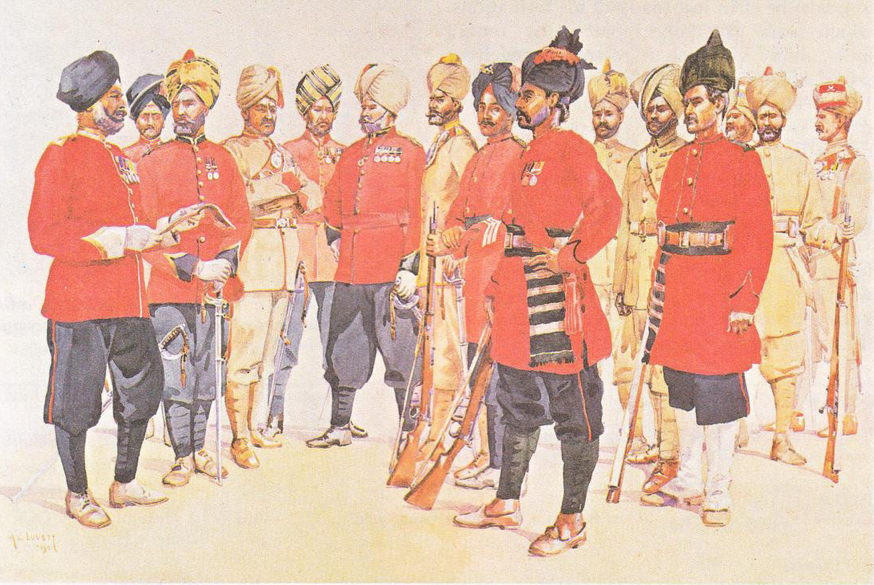

এই সমস্যা সমাধানের জন্য এক অভিনব পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। তার আগে বলে রাখা ভালো, নম্বরগুলো সাজানো হয়েছিল প্রথমে বেঙ্গল আর্মি, এরপর পাঞ্জাব ফ্রন্টিয়ার ফোর্স, মাদ্রাজ আর্মি, হায়দ্রাবাদ কন্টিনজেন্ট এবং শেষে বোম্বে আর্মি ক্রমানুসারে। বেঙ্গল আর্মির ৫০টি ব্যাটালিয়ন থাকায় খুব সহজেই ১নং শিখ ব্যাটালিয়নকে ৫১নং দিয়ে তাদেরকে সন্তুষ্ট করা গেল, কারণ ৫১ এর মধ্যে ১ সংখ্যাটি আছে! পাঞ্জাব ফ্রন্টিয়ার ফোর্সের ৯টি ব্যাটালিয়ন শেষ হওয়ার পর স্বভাবত ৬০ নম্বর ব্যাটালিয়ন হওয়ার কথা এরপরে থাকা মাদ্রাজ বাহিনীর। কিন্তু ঐ ১ সংখ্যা মেলাতে গিয়ে ৬০ নম্বর ফাঁকা রেখেই মাদ্রাজের প্রথম ব্যাটালিয়নকে ৬১ নং মাদ্রাজ পায়োনিয়ার হিসেবে ঘোষণা করা হয়। একইভাবে ১ নং বোম্বাই গ্রেনাডিয়ারের জায়গা হয় ১০১ নং বোম্বাই গ্রেনাডিয়ের হিসেবে। কিচেনারের আমলে একইসাথে রেজিমেন্টগুলোকে জাত হিসেবে আলাদা আলাদা করে ফেলা হয়। যেমন: ২৪ নং পাঞ্জাব রেজিমেন্টে শুধু পাঞ্জাবের লোকজন দিয়েই ভর্তি হবে, অন্য কোনো জাতের লোক নয়। এভাবে প্রতিটি জাতের লোকসংখ্যা অনুসারে কম-বেশি রেজিমেন্ট তৈরি হয়, তবে কোনো ক্রমানুসারে নয়।

পদাতিক বাহিনী ছাড়াও সওয়ার বাহিনীতেও পরিবর্তন আনা হয়। জাত হিসেবে সওয়ার বাহিনীর রেজিমেন্ট ভাগ করা হয়। যেমন: ১৪ নং মারের জাঠ ল্যান্সার (Murray’s Jat Lancer) সম্পূর্ণ জাঠ সওয়ারদের দিয়ে গঠিত রেজিমেন্ট কিংবা ১৫ নং কিওরটনের মুলতানী (Cureton’s Multani) সম্পূর্ণ মুলতানের সওয়ারদের নিয়ে গঠিত। তবে বিশেষ কিছু রেজিমেন্ট ছাড়া বাকিগুলো সবধরনের জাতের সওয়ার দিয়েই গঠন করা হয়েছিল। একমাত্র গুর্খাদের কোনো সওয়ার দল ছিল না।

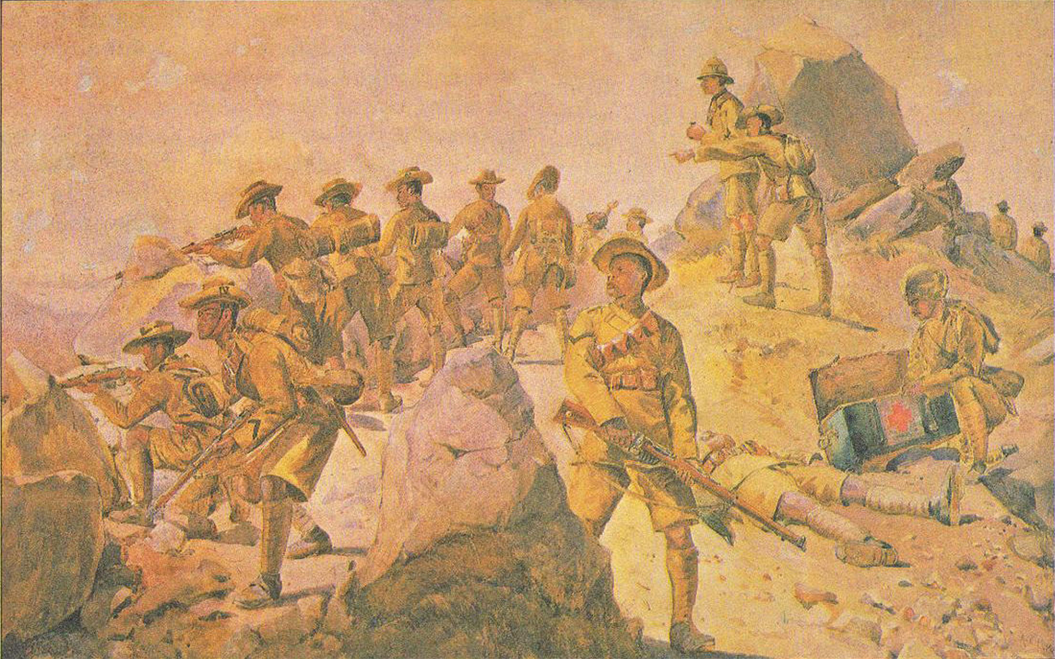

কিচেনারের পুনর্গঠনের পর ফিল্ড আর্মি হিসেবেই সবসময়েই একটি যুদ্ধ যুদ্ধ অবস্থায় থাকতে বাধ্য হয় ভারতীয় ফৌজ। এবং শেষমেশ যখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের দামামা বেজে উঠল, ভারতীয় ফৌজ প্রস্তুতি নিল ফ্রান্স থেকে মেসোপটেমিয়া, গালিপোলি থেকে পূর্ব আফ্রিকা দাবড়ে বেড়ানোর জন্য।

পঞ্চম পর্ব: ঔপনিবেশিক ভারতের সামরিক বাহিনী: প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (পর্ব-৫)

.jpg?w=600)