ভালোবাসা এমনই এক অনুভূতি যার দাবী অগ্রাহ্য করার শক্তি নেই কারোরই। আর অগ্রাহ্যই বা করতে হবে কেন? সৃষ্টিকর্তা ‘ভালোবাসা’ নামক অনুভূতিটি দিয়েছেন বলেই তো জগতটা এত সুন্দর, জীবন এতটা উপভোগ্য।

ভালোবাসাকে বিভিন্ন রুপেই দেখে থাকি আমরা। স্বামী-স্ত্রী, পিতামাতা-সন্তানসন্ততি, প্রেমিক-প্রেমিকা, বন্ধুর জন্য বন্ধুর ভালোবাসা- এমনই আরো অগণিত রুপ রয়েছে এর। তবে আমাদের পৃথিবী এমন কিছু ভালোবাসার সাক্ষী হয়েছে, যার কারণে বদলে গিয়েছে পুরো ইতিহাসের গতিপথই। এই যেমন ধরুন একটি হানিমুন, শুধুমাত্র একটি হানিমুনই পারমাণবিক বোমা হামলা থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছিলো জাপানের শহর কিয়োটোকে। সেখানে চলে আসে নাগাসাকির নাম। বাকি ইতিহাস তো সবারই জানা। একইভাবে এক প্রেমিক-প্রেমিকা জুটির আত্মহত্যাকেও দায়ী করা যায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম কারণ হিসেবে!

কী? বিশ্বাস হচ্ছে না তো, তাই না? চলুন তাহলে এমনই কয়েকটি ভালোবাসার গল্প আজ জেনে নেয়া যাক যেগুলো ঘুরিয়ে দিয়েছিলো ইতিহাসের চলার পথটিকেই।

এক প্রেমিকের আত্মহত্যা ও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনা

১৮৪৮ সাল থেকে শুরু করে ১৯১৬ সালে মৃত্যুর আগপর্যন্ত অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরির সম্রাট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন প্রথম ফ্রাঞ্জ জোসেফ। উত্তরাধিকারসূত্রে তার একমাত্র ছেলে রুডলফ ছিলেন সিংহাসনের একমাত্র দাবীদার।

রুডলফ; Source; Wikimedia Commons

১৮৮১ সালে রুডলফের বিয়ে হয় বেলজিয়ামের রাজকুমারী স্টেফানির সাথে। কিন্তু একমাত্র সন্তান এলিসাবেথের জন্মের পর থেকে তাদের মাঝে দূরত্ব তৈরী হতে শুরু করে। মদ ও পরনারীর প্রতি ভীষণভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়েন রুডলফ। ১৮৮৮ সালে ৩০ বছর বয়সী রুডলফ ১৭ বছর বয়সী মেরি ভেটসেরার প্রেমে পড়ে যান। কিন্তু সম্রাট জোসেফ তাদের এ সম্পর্ক মেনে নেন নি। তিনি রুডলফকে কড়া ভাষায় এ সম্পর্ক থেকে সরে আসতে বলেন। বাবার এমন সিদ্ধান্ত মেনে নেয়া সম্ভব ছিলো না রুডলফের পক্ষে। এজন্য প্রথমে তিনি পিস্তল দিয়ে গুলি করে খুন করেন মেরিকে, এরপর গুলি চালান নিজের দেহে।

মেরি ভেটসেরা; Source: Wikimedia Commons

তবে এই আত্মহত্যার আগেও আরো কিছু ঘটনার কথা শোনা যায় ডেভিড ক্রুসের ‘দ্য ইস্ট-ওয়েস্ট ডাইমেনশন’ বই থেকে। তিনি উল্লেখ করেছেন, মেরি যখন জানতে পারেন রুডলফের বাবার এমন সিদ্ধান্তের কথা, তখন তিনি নিজেও বেশ ভেঙে পড়েন। তারপর রুডলফকে তিনি অনুরোধ করেন সম্পর্ক ছিন্ন করার আগে শেষবারের মতো শারীরিক সম্পর্কে লিপ্ত হবার জন্য। সেই আবেদন অগ্রাহ্য করতে পারেন নি রুডলফ। আর এটাই ছিলো তার সবচেয়ে বড় ভুল।

সেই রাতে আমোদ-প্রমোদের এক পর্যায়ে হাতের কাছ একটি খুর দেখতে পান মেরি। সেটা দেখেই তিনি বিড়বিড় করে বলে উঠেছিলেন, “যদি আমি ‘এটা’ না পাই, তাহলে আর কেউই পাবে না।” এখানে ‘এটা’ বলতে মেরি আসলে রুডলফের পুরুষাঙ্গকেই বুঝিয়েছিলেন! এরপর তিনি সেই খুর দিয়ে প্রেমিকের পুরুষাঙ্গে হামলা চালান। মারাত্মক ব্যথায় আহত রুডলফ চিৎকার করে ওঠেন এবং সাথে থাকা রিভলভার বের করে গুলি চালিয়ে বসেন মেরির মাথায়। এরপর তিনি নিজ স্ত্রীর কাছে ক্ষমা চেয়ে একটি চিঠি লেখেন। রুডলফ বুঝতে পেরেছিলেন কেবলমাত্র রক্ত দিয়েই তার ক্ষমাপ্রাপ্তি সম্ভব হতে পারে। তাই এবার রিভলভারটি নিজের মাথার দিকে তাক করে নিজেই নিজেকে পরপারে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন অস্ট্রিয়ার আর্চডিউক ও অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরির যুবরাজ রুডলফ।

অবশ্য এই কাহিনী যে কতটুকু সত্য তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। শুধু দুজনে তাদের প্রেম চূড়ান্ত পরিণতি পাচ্ছে না দেখে মারা গিয়েছিলেন, এ ব্যাপারেই নিশ্চয়তা দেয়া যায়। এখন প্রশ্ন হলো- এই প্রেমিক জুটির মৃত্যু কীভাবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনা ঘটালো?

আসলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পেছনে অনেকগুলো কারণ রয়েছে। এই কারণগুলো এতটাই জটিল ও মাকড়সার জালের মতো বিস্তৃত যে আজও ঐতিহাসিকদের মাঝে এ নিয়ে দ্বিমত রয়েছে। এ সম্পর্কে নাহয় আরেকটি লেখায় বিস্তারিত আলোচনা করা যাবে। রুডলফের কথায় আপাতত ফিরে আসা যাক।

রুডলফের মৃত্যুর পর তারা বাবার আর কোনো পুত্রসন্তান রইলো না যাকে তিনি সিংহাসনে বসিয়ে যেতে পারেন। ফলে এরপর সিংহাসনে আসার কথা ছিলো তার ছোট ভাই আর্চডিউক কার্ল লুডউইগের। বলা হয়ে থাকে, তিনি নাকি সিংহাসনের দাবি ত্যাগ করেছিলেন, যা একটি ডাহা মিথ্যা কথা। যা-ই হোক, ১৮৯৬ সালে লুডউইগের মৃত্যুর পর উত্তরাধিকার হিসেবে নাম আসে তারই বড় ছেলে আর্চডিউক ফ্রাঞ্জ ফার্ডিনান্ডের। অনেক ইতিহাসবিদের মতে, তখনই আসলে ফার্ডিনান্ড প্রতিপক্ষের টার্গেটে চলে আসেন। অবশেষে ১৯১৪ সালে সার্বিয়ান জাতীয়তাবাদী সংগঠন ব্ল্যাক হ্যান্ডের সদস্যদের হাতে নিহত হন ফার্ডিনান্ড।

আর্চডিউক ফ্রাঞ্জ ফার্ডিনান্ড; Source: thoughco.com

ফার্ডিনান্ডের নিহতের খবরে নড়েচড়ে বসে অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি। তারা যুদ্ধ ঘোষণা করে সার্বিয়ার বিরুদ্ধে। ওদিকে সার্বিয়ায় সাথে মিত্রতা ছিলো রাশিয়ার। তারা এগিয়ে আসে সার্বিয়ার সাহায্যার্থে। জার্মানির সাথে সখ্যতা ছিলো অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরির। তাই তারা যুদ্ধ ঘোষণা করে রাশিয়ার বিরুদ্ধে। রাশিয়ার মিত্র ফ্রান্সই বা বসে থাকবে কেন? তারা তখন মাঠে নেমে পড়ে জার্মানি এবং অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরির বিরুদ্ধে। ওদিকে জার্মানি যখন ফ্রান্সে আক্রমণ চালায়, তখন চুপ করে বসে থাকে নি ব্রিটেনও। কারণ তারা ছিলো আবার ফ্রান্সের মিত্র রাষ্ট্র। এভাবে একে একে যুদ্ধে জড়াতে শুরু করে বিশ্বের নানা দেশ। আর এভাবেই শুরু হয়ে যায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের। এ যুদ্ধের পেছনে আরো অনেকগুলো কারণ থাকলেও শুধুমাত্র ফার্ডিনান্ডের মৃত্যুই যেন সব কারণকে পেছনে ফেলে মুখ্য হয়ে উঠেছিলো।

মোসাদের হাতে ধরা পড়লেন অ্যাডলফ আইখম্যান

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইহুদীদের উপর সংঘটিত হলোকাস্টের অন্যতম মূল পরিকল্পনাকারী ছিলেন জার্মান লেফট্যানেন্ট কর্নেল অটো অ্যাডলফ আইখম্যান। যুদ্ধ পরবর্তীকালীন সময়ে ‘মোস্ট ওয়ান্টেড ক্রিমিনাল’দের মাঝে এক দশক পর্যন্ত তার নাম ছিলো শীর্ষস্থানীয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানি পরাজিত হলে আইখম্যান প্রথমে পালিয়ে যান অস্ট্রিয়ায়। সেখানেই তিনি কাটান পরবর্তী পাঁচটি বছর। এরপর জাল কাগজপত্র ব্যবহার করে আরো অনেক নাৎসি অফিসারের মতোই তিনি চলে যান আর্জেন্টিনায়।

অ্যাডলফ আইখম্যান; Source: Wikimedia Commons

আইখম্যান হয়তো তার বাকি জীবনটা সুখেই কাটিয়ে দিতে পারতেন মেসি-ম্যারাডোনার দেশটিতে। কিন্তু পারলেন না, কারণ ‘কর্মফল’ বলে একটি শব্দ আছে। এই কর্মফল আমরা ইহকালে যেমন পেয়ে থাকি, তেমনি পাই পরকালেও। আইখম্যানের ইহকালের হিসেবটা শুরু হয় আর্জেন্টিনায় গিয়ে এবং একেবারে অনাকাঙ্ক্ষিত দিক থেকেই।

আর্জেন্টিনায় গিয়ে প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে আইখম্যানেরই ছেলে নিকোলাস আইখম্যান। তার প্রেমিকার নাম ছিলো সিলভিয়া হারম্যান। প্রেমিকার অনেক কিছু জানলেও একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্যই জানতো না নিকোলাস। সিলভিয়া ছিলো একজন ইহুদী! নিকোলাস প্রায় সময়ই সিলভিয়ার কাছে হলোকাস্টের সময় তার বাবার ভূমিকা নিয়ে গর্ব করতো। এমনকি মাঝে মাঝে আক্ষেপ করে এটাও বলতো, “ইশ, নাৎসি বাহিনী যদি তাদের কাজটা শেষ করতে পারতো!”

একজন ইহুদী হবার কারণে কথাগুলো স্বাভাবিকভাবেই সিলভিয়াকে মারাত্মকভাবে আহত করেছিলো। নিজের জার্মান রক্ত নিয়ে গর্বিত নিকোলাস একদিন অহঙ্কারবশত তার বাবার নাম যে ‘আইখম্যান’ সেটাও জানিয়ে দেয় সিলভিয়াকে। সিলভিয়ার বাবা আবার ছিলেন হলোকাস্টের নির্মমতা থেকে বেঁচে যাওয়া এক ইহুদী। পত্রপত্রিকা পড়ে তিনি হলোকাস্ট চলাকালীন সময়ে অ্যাডলফ আইখম্যানের ভূমিকার কথা জেনেছিলেন। সিলভিয়া বাবাকে গিয়ে সব বলে দেয়। সিলভিয়ার বাবা এরপর যোগাযোগ করেন মোসাদের সাথে।

বিচারের মুখোমুখি আইখম্যান; Source: Wikimedia Commons

এরপর আর যায় কোথায়? মোসাদ আর শিন-বেতের এজেন্টরা এসে আর্জেন্টিনা থেকে গ্রেফতার করে আইখম্যানকে। তাকে ধরে নিয়ে যাওয়া ইসরায়েলে। সেখানেই শুরু হয় এই অপরাধীর বিচার কার্যক্রম। ১৯৬১-৬২ সাল ধরে চলা আইখম্যানের বিচার কার্যক্রম হলোকাস্ট সংক্রান্ত অনেক কিছুই জানার সুযোগ করে দেয় বিশ্ববাসীকে। সেই বিচারকার্য টিভিতে সম্প্রচার করা হয়েছিলো। এর মাধ্যমেই প্রথমবারের মতো বিশ্ববাসী হলোকাস্ট থেকে জীবন নিয়ে ফিরে আসতে পারা মানুষগুলোর প্রত্যক্ষ বর্ণনা শুনতে পেরেছিলো।

জেলখানায় পায়চারিরত আইখম্যান; Source: Wikimedia Commons

১৯৬২ সালের ১ জুন ফাঁসিতে ঝুলিয়ে আইখম্যানের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। তার শেষ কথা ছিলো–

“দীর্ঘজীবী হও জার্মানি। দীর্ঘজীবী হও আর্জেন্টিনা। দীর্ঘজীবী হও অস্ট্রিয়া। এই দেশগুলোর সাথেই আমি সবচেয়ে বেশি সংযুক্ত ছিলাম এবং আমি সেটা ভুলবো না। স্ত্রী, পরিবার ও বন্ধুবান্ধবদের জন্য আমার খারাপ লাগছে। আমি প্রস্তুত। আমাদের শীঘ্রই দেখা হবে, এটাই সকলের নিয়তি। ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস রেখেই আমি মৃত্যুবরণ করছি।”

কয়েক ঘণ্টা পর আইখম্যানের মৃতদেহটি পুড়িয়ে ফেলা হয়। ইসরায়েলের জলসীমার বাইরে তাদেরই একটি নেভি পেট্রোল বোট ভূমধ্যসাগরে তার দেহভস্ম ফেলে দেয়।

হেনরি স্টিমসনের হানিমুন ও কিয়োটোর সৌভাগ্য

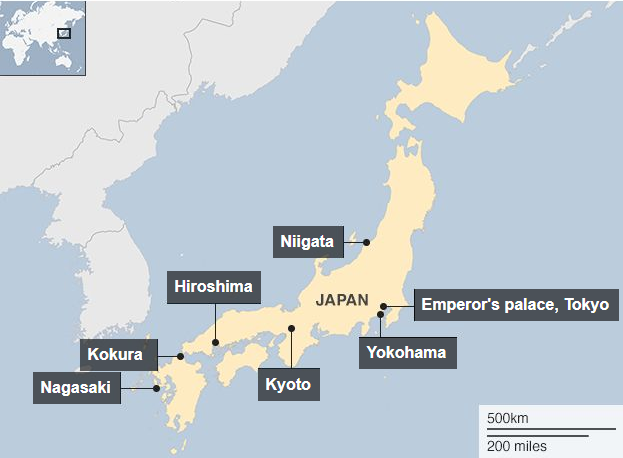

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কথা উঠলে যে জায়গাগুলোর কথা আমাদের মাথায় আসে, তার মাঝে ‘হিরোশিমা ও নাগাসাকি’ আসে সবার আগে। জাপানের এ দুই জায়গায় যুক্তরাষ্ট্রের ফেলা পারমাণবিক বোমার আঘাতে মারা যায় সোয়া দুই লক্ষেরও বেশি মানুষ। এর মাঝে নাগাসাকিতে মৃতের সংখ্যা ছিলো আশি হাজারের কাছাকাছি।

আশ্চর্যজনক ব্যাপার হলো নাগাসাকিতে নারকীয় এই বোমা হামলা হবার কয়েক সপ্তাহ আগেও যুক্তরাষ্ট্রের বানানো বোমা ফেলবার খসরা তালিকায় কোনো নাম-গন্ধই ছিলো না নাগাসাকির। বরং সেখানে নাম ছিলো জাপানের এককালের রাজধানী কিয়োটোর।

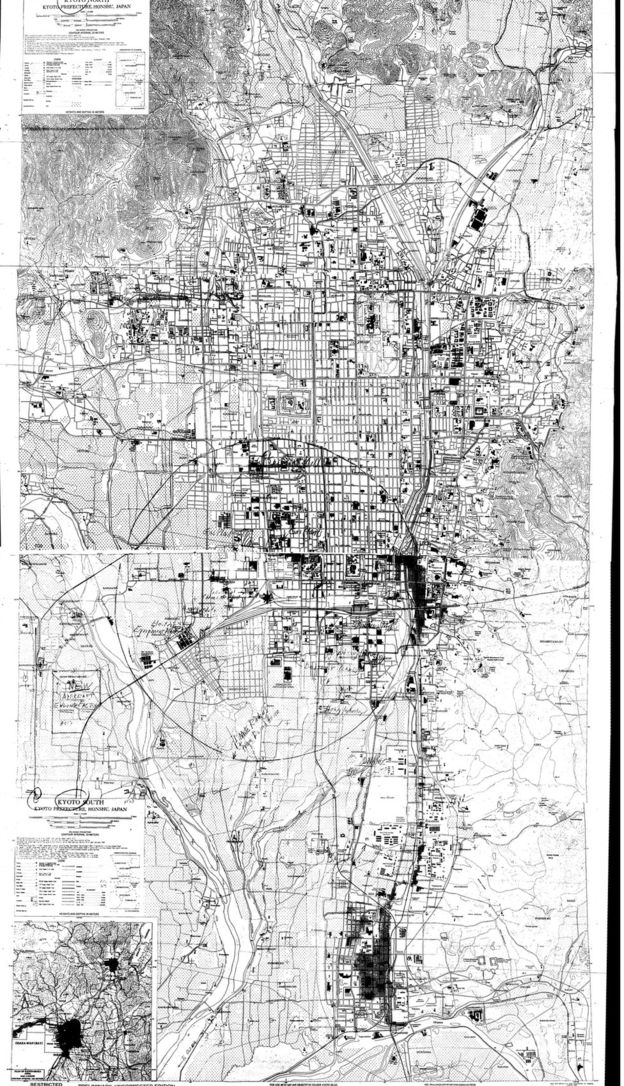

কিয়োটোর এই ম্যাপ দেখেই তালিকায় একে অন্তর্ভুক্ত করেছিলো কমিটি; Source: bbc.com

পারমাণবিক বোমা হামলার সম্ভাব্য স্থানসমূহ; Source: bbc.com

পারমাণবিক বোমা হামলার সম্ভাব্য স্থানগুলোর এ লিস্ট তৈরির কমিটিতে ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের মিলিটারি জেনারেল, আর্মি অফিসার ও বিজ্ঞানীগণ। প্রায় ২,০০০ বৌদ্ধ মন্দির, ১৭টি ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট, অনেকগুলো শিল্প কারখানা সহ প্রায় ১,০০,০০০ অধিবাসীর এ শহরটিকেই সবচেয়ে উপযুক্ত টার্গেট মনে করেছিলো সেই কমিটি। কারণ বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে কিয়োটোতে তখন পর্যন্ত কোনো বোমা হামলা করা হয় নি। ফলে অনেকগুলো শিল্প কারখানাই তাদের ব্যবসা জাপানের অন্যান্য স্থান থেকে সেখানে স্থানান্তরিত করেছিলো। পাশাপাশি অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সেখানে আগে থেকেই ছিলো। সেই সাথে কিয়োটোতে বেশ কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ও ছিলো। কমিটির বিজ্ঞানীরা চেয়েছিলেন কিয়োটোর মানুষজন বুঝুক পারমাণবিক বোমার সাথে বিশ্বের অন্য কোনো বোমার তুলনা হয় না, এর ভয়াবহতা আজীবন মনে রাখবার মতোই একটি ঘটনা।

হেনরি স্টিমসন; Source: bbc.com

সবকিছু যখন চূড়ান্ত, তখনই বেঁকে বসলেন দেশটির যুদ্ধ বিষয়ক সচিব হেনরি স্টিমসন। জুনের শুরুর দিকে তিনি জোর দাবি জানালেন শহরটির নাম সেই তালিকা থেকে বাদ দিতে। অন্যদিকে সামরিক বাহিনীর কর্মকর্তারাও নাছোড়বান্দা। তারাও সেই নাম কোনোভাবেই লিস্ট থেকে বাদ দিতে রাজি নন। এভাবে চলে আসলো জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহ। কোনোভাবেই তাদের দমানো যাচ্ছে না দেখে স্টিমসন সরাসরি চলে গেলেন প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের কাছে। অনেক চেষ্টার পর তিনি তাঁকে কিয়োটো বাদ দেয়ার ব্যাপারে রাজি করতে সক্ষম হলেন।

কিয়োটো ছিলো পারমাণবিক বোমা হামলার ব্যাপারে সেই কমিটির পছন্দের শীর্ষে। কারণ অক্ষত বাণিজ্যিক, শিক্ষাদীক্ষা, পর্যটন শিল্প ও ধর্মীয় দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ এই শহরে হামলা চালালে তা পুরো জাপানবাসীর কাছে অন্যরকম এক বার্তা পৌঁছে দিতে পারতো। তবে যখন কিয়োটো বাদ গেলো, তখনই সেখানে স্থান পেলো নাগাসাকি। এরপরই এলো আগস্টের ৯ তারিখ, দ্বিতীয়বারের মতো মানবজাতির ইতিহাসে ঘটলো সেই ন্যাক্কারজনক ঘটনা।

কিন্তু কেন স্টিমসন কিয়োটোকে বাদ দিতে এত জোরাজুরি করলেন? এর পেছনেও আছে ভালোবাসা; এ ভালোবাসা যেমন নববধূর জন্য, তেমনি এ ভালোবাসা একটি শহরের জন্যও। ১৯২০ সালের কথা। স্টিমসন তখন ফিলিপাইনের গভর্নর জেনারেল হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। তখনই শুভ বিবাহের মতো আবশ্যকীয় কাজটি সেরে ফেলেন তিনি। এরপর জামাই-বউ মিলে হানিমুন করতে কোথায় গিয়েছিল অনুমান করতে পারেন? তাদের হানিমুন স্পট ছিলো এই কিয়োটোই! এ শহরে এসে এখানকার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে শহরটিকে ভালোবেসে ফেলেন স্টিমসন। নিজের জীবনের চমৎকার স্মৃতি বিজড়িত এই শহরটির এমন পরিণতি কল্পনাও করতে পারেন নি তিনি। আর তাই তিনি সর্বশক্তি নিয়োগ করে কিয়োটোকে বাদ দেন সেই তালিকা থেকে, সেই জায়গায় স্থান করে নেয় নাগাসাকি। পরের ঘটনা তো একটু আগেই বলেছি।

দুশান পপোভের নারীপ্রীতিতে কপাল পুড়লো পার্ল হার্বারের

সার্বিয়ার নাগরিক দুশান পপোভকে কাছের মানুষরা চিনতো জার্মানির পক্ষে কাজ করে যাওয়া একজন গুপ্তচর হিসেবে, যার কাজ ছিলো আমেরিকার বিভিন্ন কর্মকান্ড সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে তা অক্ষ শক্তির কাছে সরবরাহ করা। প্রকৃতপক্ষে এটা ছিলো তার ছদ্মবেশ। তিনি একজন ডাবল এজেন্ট হয়ে কাজ করে যাচ্ছিলেন এমআই সিক্সের জন্য। তার কাজ ছিলো পার্ল হার্বার সম্পর্কে শত্রুপক্ষের চিন্তাভাবনা কী তা মিত্রপক্ষকে অবহিত করা।

বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য নিয়ে একদিন এমআই সিক্সে যোগাযোগ করলেন পপোভ। তার দেয়া তথ্যগুলো যাচাই করে নিশ্চিতভাবেই বোঝা যাচ্ছিলো যে, জাপানিরা পার্ল হার্বারে আক্রমণ করতে যাচ্ছে। এমন গুরুত্বপূর্ণ একটি খবর দ্রুত আমেরিকার কর্তাব্যক্তিদের কাছে পৌঁছানো দরকার বুঝতে পেরে পপোভকে বলা হলো যত দ্রুত সম্ভব এফবিআই-এর সাথে যোগাযোগ করার জন্য।

দুশান পপোভ; Source: Wikimedia Commons

১৯৪১ সালের আগস্ট মাস চলছে তখন। পপোভ ছুটে গেলেন নিউ ইয়র্কে, দেখা করলেন এফবিআই-এর বেশ কয়েকজন এজেন্টের সাথে। তাদেরকে পরিস্থিতির ভয়াবহতা বোঝাতে সক্ষম হলেন তিনি। এজেন্টরা তাকে পরামর্শ দিলো এফবিআই-এর তৎকালীন পরিচালক জে. এডগার হুভারের সাথে দেখা করতে। তবে হুভারের সাক্ষাৎ পাওয়া এত সহজ ছিলো না। এজন্য বেশ কয়েকদিন আগে থেকে এপয়েন্টমেন্ট করে রাখা লাগতো।

অনেকে ধারণা করেন, ইয়ান ফ্লেমিং তার কালজয়ী চরিত্র জেমস বন্ডকে গড়ে তুলেছিলেন পপোভকে দেখেই। সেই ধারণা সত্য না মিথ্যা তা নাহয় আরেক দিনের আলোচনার জন্য তোলা থাকুক। তবে রুপোলী পর্দার জেমস বন্ডের মতো বাস্তব জগতের দুশান পপোভও তার এই অবসর সময়কে উপযুক্তভাবেই কাজে লাগালেন। একটি পেন্টহাউজ ভাড়া করে তিনি মেতে ওঠেন আমোদ-প্রমোদে।

পপোভের এমন উচ্ছৃঙ্খল জীবন-যাপন এবং পতিতাদের সাথে সময় কাটানোর কথা শুনে মারাত্মক ক্ষেপে যান হুভার। ম্যান অ্যাক্ট (Mann Act) ভঙ্গের দায়ে তিনি পপোভকে জেলে পাঠানোর হুমকি পর্যন্ত দেন। অফিসে পপোভকে মারাত্মকভাবে অপমান করেছিলেন হুভার। এমন অপমান সহ্য হয় নি পপোভের। তাই কিছু না বলেই তিনি চলে যান অফিস থেকে। ফলে পার্ল হার্বারে আক্রমণের যে সতর্কবার্তা নিয়ে তিনি এসেছিলেন, তা আর যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনীর হাতে পৌঁছালো না।

এরপর? ১৯৪১ সালের ৭ আগস্ট পার্ল হার্বারে আঘাত হানে ইম্পেরিয়াল জাপানী আর্মি। তাদের সেই হামলায় যুক্তরাষ্ট্রের ১৮৮টি বিমান বিধ্বস্ত হয়, ১৫৯টি বিমান ক্ষতিগ্রস্ত হয়, বেশ কিছু যুদ্ধজাহাজ ক্ষতিগ্রস্ত ও ধ্বংস হয়, ২,৪০৩ জন মানুষ মারা যায় এবং এক হাজারেরও বেশি মানুষ আহত হয়।

পুড়ছে ইউএসএস অ্যারিজোনা; Source: Wikimedia Commons

এলি হুইটনি, যার আবিষ্কারের অভিশাপে দাস প্রথা টিকে রইলো আরো বহুদিন

এলি হুইটনির এ ঘটনাটি জানতে আমাদের চলে যেতে হবে আঠারো শতকের শেষের দিককার সময়ে। ক্যালেন্ডারের পাতায় তখন বছরের জায়গায় শোভা পাচ্ছে ১৭৯৩ সংখ্যাটি। আমেরিকায় দাসপ্রথা আর কয়েক বছর পরই বিলুপ্ত হবার কথা। সংবিধানে সংশোধন এনে বলা হয়েছিলো ১৮০৭ সালের পর আর কোনোভাবেই দাস ব্যবসা চালানো যাবে না।

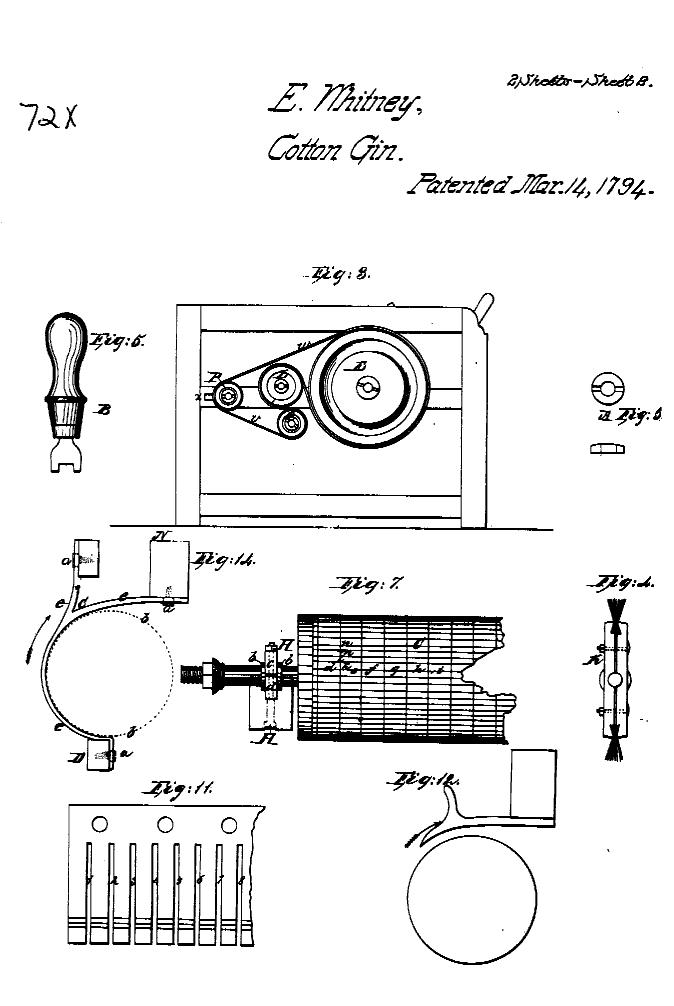

সবকিছু সে অনুযায়ীই এগিয়ে যাচ্ছিলো। বাধ সাধলো হুইটনির আবিষ্কৃত কটন গিন (Cotton Gin) অর্থাৎ বীজ থেকে তুলা ছাড়ানোর মেশিনটি। ১৭৯৩ সালে এটি উদ্ভাবন করেন তিনি। বলা হয়ে থাকে, শিল্প বিপ্লবে হুইটনির আবিষ্কৃত এ মেশিনটির অবদান ছিলো অনস্বীকার্য। একটি মেশিন দিয়েই দিনে ২৫ কেজির মতো তুলা ছাড়ানো যেত।

এলি হুইটনি; Source: Wikimedia Commons

যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণে অবস্থিত অঙ্গরাজ্যগুলোতে প্রচুর তুলার চাষ হতো। এখন তুলা ছাড়ানোর এ মেশিন আবিষ্কারের ফলে সেখানকার অর্থনৈতিক অবস্থাও খুব দ্রুতগতিতে উন্নত হতে শুরু করলো। কিছুদিনের মাঝেই অর্থকরী ফসল হিসেবে ধান ও তামাককেও ছাড়িয়ে গেলো তুলা। শেষোক্ত ফসলদ্বয়ের তুলনায় তুলার জন্য অনেক বেশি শ্রমের দরকার পড়তো। কিন্তু বিপুল অর্থের হাতছানি আর সহজলভ্য শ্রমের প্রয়োজনীয়তা আবারো দাস ব্যবসাকে চাঙ্গা করে তুললো। ফলে তুলা ব্যবসায়ীরা তখন যেন আঙুল ফুলে কলাগাছ হতে শুরু করলো। আর সেই কলাগাছকে টিকিয়ে রাখতে দরকার হতে থাকলো আরো অনেক বেশি ক্রীতদাস। ঐতিহাসিকদের মতে, হুইটনির এই একটি আবিষ্কারই দাস ব্যবসাকে দীর্ঘায়িত করতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছিলো।

যন্ত্রের ডিজাইন; Source: Wikimedia Commons

উপরোক্ত সকল ঘটনার জন্য দায়ী করা যায় একটি বিড়ালকেই! একবার হুইটনি তার প্রেমিকার সাথে দেখা করতে গিয়েছিলেন। তখন তার নজর পড়ে একটি বিড়ালের দিকে। সেটি থাবা দিয়ে একটি মুরগিকে মারতে চেষ্টা করছিলো। কিন্তু দুর্ভাগ্যই বলতে হবে বিড়ালটির, কারণ মুরগির গায়ে ঠিকমতো থাবা বসাতে পারে নি সে। বরঞ্চ মুরগির গায়ের কিছু পালকই কেবল তুলে আনতে পারে বিড়ালটি।

এমন ঘটনা দেখলে আমরা হয়তো মুরগিকে বাঁচাতে বিড়ালকে তাড়িয়ে দিতাম কিংবা মজা লুটতে ব্যস্ত হয়ে যেতাম। কিন্তু হুইটনির মাথায় এলো অন্য চিন্তা। তিনি ভাবতে লাগলেন, “আচ্ছা, বিড়ালটা যদি এভাবে মুরগির গা থেকে পালক ছাড়াতে পারে, তাহলে একইভাবে একটি মেশিন দিয়ে গাছের ক্ষতি না করেই কি বীজ থেকে তুলা ছাড়ানো যাবে না?” যেমন চিন্তা, তেমন কাজ। এরই ফলশ্রুতিতে আবিষ্কৃত হয় কটন গিন নামক সেই মেশিনটি।