আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ক্যাম্পাসের পরিবেশ চিন্তা করতে গেলে একদম সাধারণ যে কয়টি বৈশিষ্ট্য থাকা চাই তার মাঝে অন্যতম হলো টং বা ক্ষেত্রবিশেষে যাকে ক্যান্টিন, ক্যাফেটেরিয়াও বলা হয়ে থাকে। ক্যাম্পাসের কোনো এক কোনায় পাশাপাশি কয়েকটি খাওয়ার দোকান, যার চেহারা বর্ণনা করতে গেলে নিদারুণ অবস্থাই বলতে হয়। ঝুপড়ির মতো অবস্থা, চারপাশে বেঞ্চ রাখা, মাঝে কয়লার চুলায় চা আর অন্যান্য খাবার গরম হচ্ছে এবং শিক্ষার্থীদের মামাকে (দোকানদার) একের পর এক খাবারের অর্ডার নিয়ে যেতে হচ্ছে।

একটি কথা বেশ প্রচলিত আছে- ভার্সিটির শিক্ষার্থীরা এক বেলা ভাত না খেয়ে থাকতে পারে, কিন্তু এক বেলা চা না পান করে থাকতে পারে না! কথাটির সত্যতা এই দোকানগুলোর দিকে তাকালেই বোঝা যায়। চায়ের কাপে চুমুকে চুমুকেই জমে ওঠে পড়াশোনার প্রতি ক্ষোভ কিংবা প্রীতি, ল্যাবের কাজ বুঝে নেওয়া, রাজনীতি- অর্থনীতি নিয়ে তুমুল তর্ক, সাংগঠনিক আলাপচারিতা, যুগলদের মধুর প্রেমালাপ আর এরকম হাজার বিষয় নিয়ে আলোচনা। তবে সব ক্যান্টিনই এতটা বিখ্যাত হয়ে ওঠে না, যতটা হয়েছে ‘মধুর ক্যান্টিন’। সুপ্রিয় পাঠক, ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে থাকা এই ক্যান্টিন নিয়েই আমাদের আজকের আয়োজন।

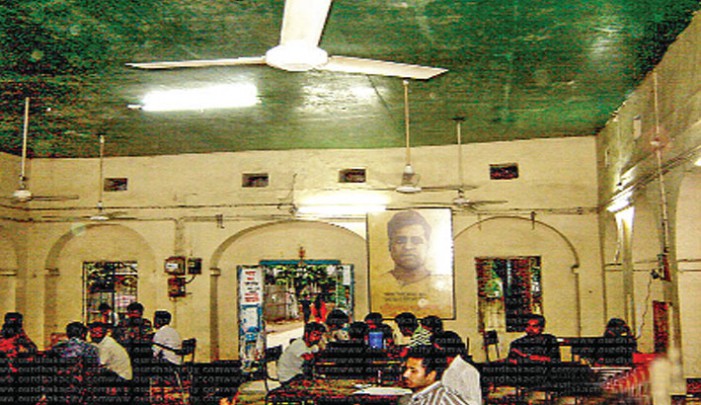

মধুর ক্যান্টিন; Source: কারিকা

মধুর ক্যান্টিনের ইতিহাস

মধুর ক্যান্টিনের নামকরণ করা হয়েছিল এর প্রতিষ্ঠাতা মধুসূদন দে’র নামানুসারে। তবে মধুর ক্যান্টিন নামটি প্রচলিত হওয়ার আগে এর নাম মধুর স্টল, মধুর টি-স্টল, মধুর রেস্তোরাঁ নামেও পরিচিত ছিল। মধুর ক্যান্টিন নামে এটি শিক্ষার্থীদের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়লেও এর শুরুটা অনেক আগে থেকেই। আজকের মধুর ক্যান্টিন শুরুতে ছিল শ্রীনগরের জমিদারের বাগানবাড়ির নাচঘর।

মধুর ক্যান্টিন; Source: daily-sun.com

মধুদার পিতামহ ছিলেন নকরী চন্দ্র। উনিশ শতকের গোড়ার দিকে বিক্রমপুরের শ্রীনগরের জমিদারদের সাথে নকরী চন্দ্রের ব্যবসায়িক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ব্যবসার উন্নতির কথা ভেবে নকরী চন্দ্র সপরিবারে চলে আসেন ঢাকায়। ঢাকায় তার ঠিকানা হয় জমিদার বাবুর জিন্দাবাজার লেনের বাসায়। তার দুই ছেলে ছিলেন আদিত্য চন্দ্র ও নিবারণ চন্দ্র। ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর নকরী চন্দ্রের ব্যবসা প্রসারের দায়িত্ব অর্পিত হয় তার বড় পুত্র আদিত্য চন্দ্রের উপর। তিনি দায়িত্ব নেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় বাবার ব্যবসার প্রসার ঘটানোর। পিতার মৃত্যুর পর আদিত্য চন্দ্র স্থায়ীভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় বসবাস শুরু করেন। নিজেদের গদি শক্ত রাখতে সরকারের নির্দেশে এই সময় ব্রিটিশ পুলিশ ক্যাম্পাসের চারপাশের এলাকা থেকে ব্যারাক ও ক্যাম্প উচ্ছেদ করা শুরু করে। আদিত্য চন্দ্র তখন ৩০ টাকার বিনিময়ে ব্রিটিশ পুলিশের কাছ থেকে দুটি ছনের ঘর কিনে নেন এবং তার একটিতে বসবাস শুরু করেন।

বর্তমান মধুর ক্যান্টিন একসময় নবাবদের ‘দরবার হল’ হিসেবে ব্যাবহৃত হত; Source: thedailystar.net; © Fritz Kapp

মধুসূদন দের বয়স তখন ১৫ বছর। ১৯৩৪-৩৫ সালের দিক থেকেই মধুদা তার পিতা আদিত্য চন্দ্রের সাথে খাবারের ব্যবসায় জড়িত ছিলেন। ১৯৩৯ সালে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে আদিত্য চন্দ্র মৃত্যুবরণ করলে মধুদা পারিবারিক ব্যবসার হাল ধরেন। ব্যবসার কাজ দেখভালের পাশাপাশি তিনি তার বড় ভাই নারায়ণ চন্দ্রের পড়াশোনার খরচ বহন করতে থাকেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের দাবির প্রেক্ষিতে ডাকসু’র কার্যক্রম শুরু হয় এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কলা ভবনের পাশে মধুদার দায়িত্বে ক্যান্টিন প্রতিষ্ঠিত হয়।

রাজনীতিতে মধুর ক্যান্টিনের অসামান্য অবদান

পাঠক, এবার আপনার উদ্দেশ্যে একটি প্রশ্ন। একবার নিজেকে জিজ্ঞেস করে দেখুন তো, যত চায়ের দোকান আছে একটা ক্যাম্পাসে, তার কোনটাতে আপনি যাবেন? যেটাতে আপনি হেঁড়ে গলায় গান গাইতে পারবেন আবার মামাকে দুধ-চিনি বেশি দিয়ে চা দিতে বলতে পারবেন, নাকি খুব সুন্দর একটা পরিবেশের টং তবে মামার নিষেধের কারণে উচ্চ কণ্ঠে বন্ধুদের সাথে আড্ডা দিতে পারবেন না? উত্তরটা বোধহয় কারও অজানা না। ঠিক একই বিষয় ঘটেছিল মধুর ক্যান্টিনে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার সাক্ষী মধুর ক্যান্টিন; Source: সাম্প্রতিক

মধুদার আন্তরিক ব্যবহার ও সততার জন্য তিনি খুব অল্প সময়ের মাঝেই শিক্ষার্থীদের মাঝে বিশ্বস্ত হয়ে ওঠেন তিনি। ক্রমেই মধুর ক্যান্টিন হয়ে ওঠে ছাত্র রাজনীতির সূতিকাগার আর এক পরম ভরসার স্থল। ’৪৮ এর ভাষা আন্দোলন, ’৪৯ এর বিশ্ববিদ্যালয়ে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের আন্দোলন, ’৫২-র ভাষা আন্দোলন, ’৬২-র শিক্ষা আন্দোলন, ’৭০-র সাধারণ নির্বাচন এবং সর্বশেষ স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় বিচক্ষণ সিদ্ধান্ত আর যোগ্য নেতৃত্ব আসে এই মধুর ক্যান্টিন থেকেই। ১৯৬৯ থেকে ’৭১ পর্যন্ত বহু মিটিং হয়েছে এই ক্যান্টিনে। মিটিং এ গৃহীত সিদ্ধান্ত, সংশ্লিষ্ট উচ্চ পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ ছাড়া শুধু মধুদাই জানতেন। সকলের খাওয়ার ব্যবস্থা মধুদা নিজ হাতে তুলে নিয়েছিলেন। আর এভাবেই তৎকালীন প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক ছাত্র আন্দোলেনের নিরাপদ আশ্রয়স্থল হয়ে উঠেছিল মধুর ক্যান্টিন।

একটি অধ্যায়ের সমাপ্তি এবং বংশ পরম্পরায় মধুর ক্যান্টিন

মধুদা স্মৃতি সংসদ প্রকাশনী’র উদ্যোগে প্রকাশিত হয় “মধুদা: শহীদ মধু সূদন দে স্মারক গ্রন্থ” বইটি। এতে শিক্ষা এবং সংস্কৃতি ব্যক্তিত্বদের অনেকেই মধুদাকে নিয়ে তাদের স্মৃতির কথা লিখেছেন। বইটির ভূমিকায় বাংলা সাহিত্যের ইমেরিটাস অধ্যাপক আনিসুজ্জামান লিখেছেন,

“একদিকে শিক্ষার্থীদের জন্য মধুর ভালবাসা আর অন্যদিকে মধুর প্রতি শিক্ষার্থীদের শ্রদ্ধা- এসব কিছু পাকিস্তানিদের কাছে মধুকে সন্দেহভাজন করে তুলেছিল। ব্যবসায়িক লেনদেনের মাঝে এত চমৎকার স্নেহ আর সম্প্রীতির সম্পর্ক কীভাবে গড়ে উঠতে পারে? এখানে অবশ্যই সন্দেহজনক কিছু চলছে। মধুর ব্যতিক্রমধর্মী ব্যক্তিত্বই যে ছাত্র-ছাত্রীদের ভরসার কারণ হয়ে উঠেছিল এসব কিছুই শত্রুদের বোধগম্যতায় আসে নি।”

এক সোনালী সময়ের সাক্ষী মধুর ক্যান্টিন; Source: flickr.com

অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম লিখেছেন,

“মধুর ক্যান্টিনে তিনটি বড় টেবিল ছিল যেখানে প্রায় ৩০ জন বসতে পারত। এই তিনটি টেবিল অলিখিতভাবেই ঘোষিত ছিল তৎকালীন বিচক্ষণ ছাত্র নেতাদের জন্য। সকাল থেকে সন্ধ্যা আইন বিভাগের সেই ছাত্রদের দখলেই টেবিলগুলো থাকত। দেশ বিভাগের আগে আমি সেখানে বিখ্যাত বামপন্থী নেতাদেরকেও দেখেছি যাদের মধ্যে ছিলেন এস. এম. আলী এবং মুনির চৌধুরী।”

তিনি আরও বলেন,

“১৯৪৮ এর ১১ মার্চ এবং ১৯৫২ এর ২১ ফেব্রুয়ারির কার্যক্রমের সকল পরিকল্পনা এবং প্রস্তুতি এই মধুর ক্যান্টিনে বসেই নেওয়া হয়েছিল। স্বাভাবিকভাবেই পুলিশ এবং ইপিআর বাহিনীর চোখে পড়ে যান মধু। এদের আক্রমণে বহুবার মধুর ক্যান্টিনে ধ্বংসযজ্ঞ চলেছে।”

সংস্কারের পর; Source: Sadman Sakil

শুধু যে মুক্তমনা রাজনীতির কারখানা হয়ে উঠেছিল মধুর ক্যান্টিন তা-ই না। রাজনীতির পাশাপাশি তখনকার শিক্ষার্থীরা যথেষ্ট সংস্কৃতি সচেতন ছিলেন, যার প্রমাণ মেলে মধুর ক্যান্টিনে। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম বলেন,

“রাজনীতির পাশাপাশি সংস্কৃতির চর্চাও চলত মধুর ক্যান্টিনে। সংস্কৃতি সংসদ এবং নাট্যকেন্দ্র’র মতো প্রতিষ্ঠানগুলোর শুরুটা হয়েছিল মূলত ৫০’র দশকের প্রথমার্ধে, ছাত্রদের চায়ের কাপের আড্ডায়। শামসুর রাহমান, হাসান হাফিজুর রহমান, আলাউদ্দিন আল আজাদ, সৈয়দ আতিকুল্লাহ, আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ, সৈয়দ শামসুল হক, আবদুল গাফফার চৌধুরী এবং জহির রায়হানের মতো ক্ষণজন্মা ব্যক্তিবর্গের যাত্রা শুরু হয়েছিল এখান থেকেই।”

তারপর একটা সময় নেমে আসে অন্ধকার। ১৯৭১ এর ২৫ মার্চের ভয়াল রাতে পাকিস্তানি বাহিনী, বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে প্রবেশ করে বাসা থেকে তুলে নিয়ে যায় মধুদাকে।

মুক্তিযুদ্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদদের তালিকা; Source: wikimedia.org

মধুদার ছেলে অরুণ কুমার দে বর্তমানে ক্যান্টিনের দায়িত্বে আছেন। তার ভাষ্যমতে, সেই রাতে তার বাবা অর্থাৎ মধুদার হাতে প্রথম গুলি লাগার পরই এই দৃশ্য দেখে তার মা মারা যান। একই রাতে আরও মারা যান মধুদার সদ্য বিবাহিত পুত্র রণজিৎ কুমার এবং তার স্ত্রী রিনা রানী।

শহীদ মধুসূদন দে’র ভাস্কর্য; Source: Wikimedia Commons

শেষ কথা

মধুর ক্যান্টিন নিয়ে খুব প্রচলিত একটি কথা ছিল যে, এখানে না এলে যোগ্য রাজনীতিবিদ হওয়া যায় না। আরও একটি মজার ঘটনা আছে এই মধুর ক্যান্টিন নিয়ে।

দোকানে বাকি রাখার যে রীতি, সেটি মোটামুটি সবারই কম বেশি জানা আছে। বাকির খাতা নামে একটি বিশেষ খাতাও থাকে দোকানে। মধুর ক্যান্টিনও এই ধারার ব্যতিক্রম ছিল না। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর যারা নেতৃত্বের বিশেষ আসনে আসীন হয়েছেন তাদের সহ বর্তমান প্রখ্যাত রাজনীতিবিদদের অনেকেরই নাম ছিল মধুদার ‘না দিয়ে উধাও‘ নামক খাতায়। অর্থাৎ এই খাতায় তাদের নামই লিখে রাখা হত, যারা খাবার খেয়ে কোনো কারণে টাকা পরিশোধ করতেন না। আশ্চর্যজনক হলেও সত্য যে, এই তালিকায় ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, আতাউর রহমান খান এবং আরও অনেকে! শিক্ষার্থীদের পকেটে তাৎক্ষণিক টাকা না থাকা, তবুও পরম স্নেহে মধুদার সেটা মেনে নেওয়ার মাঝে যে শ্রদ্ধা-ভালোবাসা-নৈতিকতা ছিল; আজকের দিনে তথাকথিত ছাত্রনেতাদের গায়ের জোরে ‘ফাও’ খাওয়ার সাথে সেটাকে মেলাতে চাইলে ভুল হবে।

তখনকার ছাত্র রাজনীতির দিকে খেয়াল করলে এটি স্বীকার করতেই হয় যে, রাজনীতি করা বা দেশকে একেবারে সামনে থেকে নেতৃত্ব দেওয়ার ইচ্ছেটা হলো যেকোনো সময়ের সবচেয়ে সাহসী ইচ্ছে। তবে সেজন্য থাকা চাই স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি আর উন্নত মানসিকতা। থাকা চাই নির্ভীক মত প্রকাশের সাহস আর অন্যের যেকোনো মত গ্রহণ করার মতো উদারতা। আর ঠিক এই চর্চাটিই একসময় নিয়মিত হতো মধুর ক্যান্টিনে; যেখানে বসার জন্য বা আলোচনা করার জন্য প্রয়োজন ছিল সততা, যোগ্যতা আর বিস্তৃত বিষয়ে পড়াশোনার মাধ্যমে অর্জিত স্বচ্ছ জ্ঞান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহাসিক মধুর ক্যান্টিন অপেক্ষায় আছে সময়ের সেসব সাহসী সন্তানদের জন্য।

ফিচার ইমেজ: Sabina Akter