একধরনের লেখা, যার পরিচয় দেয়া কঠিন, যাকে ফর্মে ফেলে কোথাও স্থান দেয়া দুষ্কর, মনের গহীন থেকে বের হয়ে কলমের বৃত্তাকার বিন্দুতে স্থান পাওয়া এই লেখাগুলো অন্য সকল লেখা থেকে আলাদা। বিশেষ করে এর গঠনের দিক দিয়ে স্বকীয় এক ধারা সে।

তার নাম লিপিকা। সংস্কৃত ভাষায় শব্দটিতে আশ্রয় পাওয়া ‘লিপি’ মানে হচ্ছে পত্রাদি, লেখন কিংবা বর্ণ প্রভৃতি। এখানে ‘পত্রাদি’ কিংবা ‘লেখন’ অর্থে ‘লিপিকা’ অন্য সব গাঠনিক ফর্মের সাথে কিছুটা হলেও একই রূপ ধারণ করেছে। তবে ‘বর্ণ’ বিষয়টি তাকে স্বকীয়তা দিয়েছে। এর বর্ণের কোনো সীমা থাকে না। এর ব্যাপ্তি থাকে বিন্দু থেকে সীমাহীন বন্দর পর্যন্ত।

লিপিকাকে তাই আমরা বলতে পারি এমন এক সৃষ্টিকর্ম, যাকে কথার সীমায় রাখা বাঞ্ছনীয়, যাকে বহুমাত্রিক এক চিন্তার আধার বলা যেতে পারে, যাকে তার বর্ণের মাধ্যমে চেনা দুষ্কর। এখানে ‘বর্ণ’ হচ্ছে তাকে উপস্থাপনকারী এক উপাদান।

‘লিপিকা’ অন্যান্য সাহিত্যকর্মের মতোই আলাদা একটি সাহিত্যরীতি। একে গল্প বলা যায় না। একে গদ্যরীতির কোনো লেখা বলা উচিত নয়। আবার তাকে উপস্থাপন করা যাবে না কাব্য হিসেবেও।

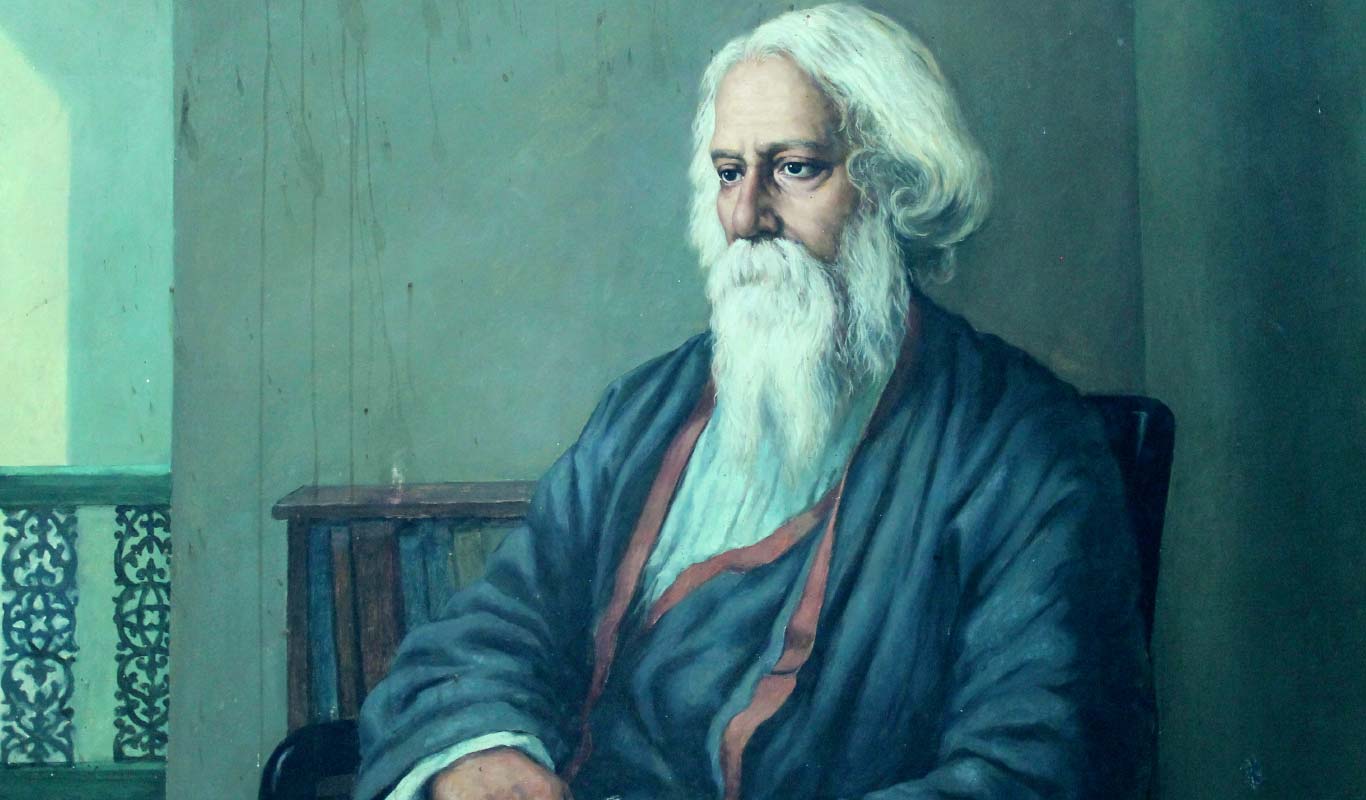

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ‘কবিতিকা’ নামে একটি স্বনির্মিত শব্দের কথা বলেছিলেন। বলা হয়ে থাকে, এই ‘লিপিকা’ নামটিও তারই দেয়া এক নাম। এই দুই শব্দের শেষে থাকা ‘কা’ অংশটি নির্দেশ করছে এর সংক্ষিপ্ততা। এর মধ্যে থাকবে কাব্যময়তার ছাপ এবং একইসাথে থাকবে গদ্যের ছন্দ।

বাংলা সাহিত্যে ‘লিপিকা’ নিয়ে কথা বলতে গেলে একমাত্র ভাস্বর হয়ে জ্বলজ্বল করবেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বলা হয়ে থাকে, সাহিত্যের এমন কোনো ধারা নেই যেটিকে তিনি তার লেখায় ধারণ করেননি। তিনি লিপিকাও লিখেছেন উল্লেখ করার মতোই। গুটিকয়েক লেখেননি। লিখেছেন অনেকগুলো।

রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য লিপিকা হলো- পায়ে চলার পথ, মেঘলা দিনে, বাণী, মেঘদূত, পুরনো বাড়ি, গলি, একটি দিন, কৃতঘ্ন শোক, সতেরো বছর, প্রথম শোক, প্রশ্ন, গল্প, নামের খেলা, ভুল স্বর্গ, মুক্তি, উপসংহার প্রভৃতি।

১৯২২ সালের আগস্ট মাসে তার এই লিপিকাগুলো ‘লিপিকা’ নামে একটি গ্রন্থে প্রথম প্রকাশিত হয়। তখন বাংলা সাল ১৩২৯। ইন্ডিয়ান প্রেস থেকে প্রথম প্রকাশিত হয় এটি। ধারণা করা হয়, এই গ্রন্থের লিপিকাগুলো রচনা করা হয়েছিলো ১৯১৫ সাল থেকে ১৯২২ সালের মধ্যে। তখন তার এই লিপিকাগুলো বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

এগুলোর মধ্যে ‘পায়ে চলার পথ’ লিপিকাটি আলাদাভাবে মর্যাদা পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথের এই লিপিকাটি প্রথম ‘প্রবাসী’ পত্রিকায় আশ্বিন ১৩২৬ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিজস্ব দর্শনের একটি অংশ এই লেখায় ফুটিয়ে তুলেছেন তিনি। এর আগে আমরা দেখি তার লেখা ‘সোনার তরী’ কবিতায় জীবনের এক বাস্তব সত্যের উপস্থাপন রয়েছে। রবীন্দ্রনাথের চিন্তা থেকে কবিতা হয়ে এসেছে তার দর্শন।

‘সোনার তরী’ কবিতা নিয়ে গবেষণা হয়েছে। মতামত দিচ্ছেন এ বিষয়ে কাজ করা ব্যক্তিরা। তবে আসল অর্থ বের করা হয়েছে কি না তা আজও জানা যায়নি। তেমনি ‘পায়ে চলার পথ’ এমন একটি শিল্পকর্ম যাতে থাকা গুঢ় অর্থ বের করার চেষ্টা আজও শেষ হয়নি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার এই লিপিকা ‘পায়ে চলার পথ’-কে ভাগ করেছেন তিনটি ভাগে। প্রথমভাগে বর্ণনা করেছেন মানুষের জীবনকাল অর্থাৎ পায়ে চলার পথকে। লেখার দ্বিতীয় ভাগে রেখেছেন সেই পথকে ‘ফিরে দেখা’। আর সমাপ্তির ভাগে প্রকাশ করেছেন সেই পথের কাছে কিছু চাওয়ার আকুতি আর চিরায়ত প্রশ্ন।

“এই তো পায়ে চলার পথ”

শুরুটা হয়েছে একটি পথের সাথে পরিচিতির মাধ্যমে। যে পথের বাঁকে বাঁকে রয়েছে দোপেয়ে দৈত্যদের পায়ের ছাপ। কোটি কোটি বছর পেরিয়ে আজও সে পথেই তাদের গমন। যে পথে হাঁটা আমাদের সকলের এক অনিবার্য কাজ। মানবজীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে থাকা সেই পথের সাথে পরিচিত হই আমরা, এই লিপিকার প্রথম লাইনটির মাধ্যমে।

পথের বর্ণনা দিতে গিয়ে উপস্থাপন করা হয় গাঁয়ের চিরায়ত মেঠোপথকে। যে পথ বয়ে চলেছে বনের ভেতর দিয়ে। যে পথ তার রেখা এঁকেছে মাঠের মধ্যখানে। গ্রামের মানুষদের দৈনন্দিন কার্যক্রমের স্থান খেয়াঘাটের পাশ দিয়ে যার যাত্রা। যার উপর দিয়ে কখনও ছায়া দিয়েছে বটবৃক্ষ কিংবা আমবাগান।

পথের বর্ণনা দিতে গিয়ে কবিগুরু বর্ণনা করেছেন গ্রামের চমৎকার মনোমুগ্ধকর প্রকৃতির। যে প্রকৃতি সদা ছুঁয়ে যায় মানবমন। যার পরম স্পর্শ আমাদের মনকে শীতল করে। প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসার অনন্য বহিঃপ্রকাশ যেন এই কয়েকটি কথা।

কিন্তু আসলে এই পথ কি দৃশ্যমান কোনো রাস্তা? নাকি অদৃশ্য এক বহমান ধারা। ধরণীর এই ভূমিকে স্পর্শ করা প্রতিটি মানবের জীবনই তো একেকটি পথ। দুনিয়াতে তার বিচরণ তো দৃশ্যমানই। আবার এর ভেতর রয়েছে অদৃশ্য এক সত্য।

মানুষের ‘জীবনরেখা’ নামক এই পথের মধ্যেও রয়েছে কতই না বৈচিত্র্য। কেউ কেউ একা একা তার জীবন পার করে দেয়। তবে সবার জীবনেই এমন হয় যে, কেউ পাশে থেকেছে, আবার কেউ থেকেছে খুব দূরে। আমাদের জীবন চলার পথে আমরা দেখা পাচ্ছি কত চেনা-অচেনা মানুষের। আর দূর থেকে দেখছি কত অচেনা মানুষ তাদের জীবন অতিবাহিত করছেন। কী করছেন কিংবা কেন করছেন তা আমাদের আগ্রহের বস্তু হয়। আবার কখনো হয় না।

পথে চলা মানুষের বর্ণনার পরপর বর্ণনা করা হয়েছে সেই মানুষদের মধ্যে থাকা বৈচিত্র্যও।

“কারো বা ঘোমটা আছে, কারো বা নেই”

গাঁয়ের নতুন বধূর মাথায় থাকে ঘোমটা। এর মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে আমাদের মানবজীবনের চলার পথে নবীন পথচারীদের। আর যাদের ঘোমটা নেই তারা অভিজ্ঞ পথচারী।

এছাড়াও বর্ণনা করা হয়েছে তাদের পথে চলার সময় উপজীব্য করা কাজকে। একেকজনের কাজ থাকে একেকরকম। তাদের কর্মের ধরনে থাকে রকমফের। সৃষ্টিকর্মেও থাকে এই বৈচিত্র্য।

“কেউবা জল ভরতে এসেছে, কেউবা জল নিয়ে ফিরে এলো”

দ্বিতীয় অংশে পরিচয় করানো হয় এই চমৎকার পথের এক ঐতিহাসিক সত্যের সাথে। যে সত্য বলছে আপনার-আমার চলার পথ এত সুন্দর হলেও এটি চিরকাল চলার মতো নয়। দিনের আলোতে দেখতে পাওয়া এ পথ একদিন অন্ধকারে বিলীন হয়ে যাবে। জীবনের আলো যতক্ষণ জ্বলতে থাকবে ততক্ষণ মনে হবে এই পথটি আমার কিংবা আপনার। কিন্তু আসলেই কি এ পথ আমাদের কারোর?

এই পথ যদি আমাদের হতো তাহলে আবার কেন ফিরে যেতে পারছি না এই পথে? শুধুমাত্র একবার এই পথে চলার সুযোগ হয়। ফিরে গিয়ে আবার নতুন করে চলার সুযোগ নেই।

এই চলার পথে সঙ্গী হিসেবে পাওয়া কাউকেই আর নতুন করে চিনতে পারবো না। তাদের সাথে আলাপ করতে করতে এগিতে যাওয়া যাবে না আর। দেখা হবে না প্রাণের মানুষদের সাথে। কারণ এই পথ একবারই চলার জন্য বানানো হয়েছে।

নেবুতলা উজিয়ে সেই পুকুরপাড়, দ্বাদশ দেউলের ঘাট, নদীর চর, গোয়াল-বড়ি, ধানের গোলা পেরিয়ে সেই চেনা চাউনি, চেনা পথ, চেনা মুখের মহলে আর একটিবারও ফিরে গিয়ে বলা হবে না “এই যে”

এই পথ ধীরে ধীরে বিস্মৃত হতে থাকবে আমাদের চিন্তা থেকে। যখন আমাদের জীবনসায়াহ্ন এসে উপস্থিত তখন ফিরে তাকাব আমাদের জীবন নামের এই পথের দিকে। সন্ধ্যা উপস্থিত হলে মনে করার চেষ্টা করবো দিনের আলোতে চলমান আমাদের পথকে। দেখবো কতই না বিচিত্র ছিলো আমাদের পথ। কিছু পায়ের ছাপ স্পষ্ট দৃশ্যায়ন হবে আমাদের চোখের সামনে। আবার কিছু থাকবে অস্পষ্ট। জীবনের ঘটনাগুলো ঠিক একই রকম।

মনে হবে ‘জীবন’ নামের লম্বা একটি পথ পেরিয়ে এসেছি। কিন্তু এমন কোটি কোটি মানুষও এই পথ পেরিয়ে এসেছে। মহাকালের কাছে এই পথ এক ধূলিকণা মাত্র। পথ আমাদের একেকটি জীবনকে ধূলিরেখার মতো সংক্ষিপ্ত করে এসেছে।

সেই একটি পথ চলেছে সূর্যোদয়ের দিক থেকে সূর্যাস্তের দিকে, এক সোনার সিংহদ্বার থেকে আরেক সোনার সিংহদ্বারে

এর মানে যেন জীবনের শুরু থেকে শেষ। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সময় দিয়ে বেঁধে রাখা আমাদের জীবন।

ওগো পায়ে চলার পথ, অনেক কালের অনেক কথাকে তোমার এই ধূলি-বন্ধনে বেঁধে নীরব করে রেখোনা। আমি তোমার ধূলোয় কান পেতে আছি, আমাকে কানে কানে বলো

তৃতীয় অংশ শুরু হয় আমাদের চলার পথের প্রতি আমাদের থাকা আকুতি দিয়ে। জীবনসায়াহ্ন উপস্থিত হলে আমাদের ফের শুরু করতে ইচ্ছে করে আমাদের চলার পথকে। কত অতৃপ্তি থাকে মনের গহীনে। চলার পথকে স্বচ্ছ কাচের মতো দেখতে ইচ্ছে করে।

কিন্তু আমাদের পথ বড়ই নিষ্ঠুর। আমাদের কথা শুনবে না সে। কোনো পথিকের কাছে কৈফিয়ত দিতে বাধ্য নয় সে। যতক্ষণ পথিক পথে থাকবে ততক্ষণ তার রাজত্ব। যাত্রা ফুরোলে পথের সাথে তার সম্পর্ক আর নেই যেন। পথকে মানুষ তার নিজের রেখা সম্পর্কে যা-ই জিজ্ঞাসা করুক না কেন, পথ তাকে দেখাবে তার বিচরণ করার চিরায়ত নিয়মের দিকে। ইঙ্গিত করবে বহমান জীবনের পরিসমাপ্তির দিকে।

জীবনে এত এত মর্যাদা কিংবা সম্মান পুষ্পবৃষ্টির মতো এসেছে। কিন্তু পথের সেই হিসেব নেই। পথ চলেছে পথের মতো। পদচারণের ছাপ রাখা মানুষ মহাকালের চিরায়ত এক ছোট্ট অংশও নয় হয়তো। বিশাল এ মহাকাল তাকে মনে রেখে কী করবে? স্মৃতি মনে রাখা মানেই তো ক্ষণিক সময়ের জন্য হলেও থেমে থাকা। তার স্বভাব সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়া।

এই পথ তো মানুষের স্তুতির খবর রাখবে না। একজন সৃষ্টিশীল মানুষের কতই না সৃষ্টি থাকে। একজন মানুষ সৃজন করে কতই না নতুন ধারা। এই পৃথিবীতে আদিকাল থেকেই এই নিয়ম চলে আসছে। জীবনের চলার পথে হাঁটতে গিয়ে বের হয়েছে কতই না নতুন ধারা। কর্মকে মহাকাল স্থান দিয়েছে তার পাতায়। কিন্তু মানুষকে দিতে পেরেছে কি?

পথ কি নিজের শেষটা জানে, যেখানে লুপ্ত ফুল আর স্তব্ধ গান পৌঁছল, যেখানে তারার আলোয় অনির্বাণ বেদনার দেয়ালি-উৎসব হচ্ছে?

পথকে নিয়ে জটিল এক প্রশ্নের মাধ্যমে ‘পায়ে চলার পথ’ লিপিকার সমাপ্তি টানেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। যে প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বেড়াচ্ছেন মহাকালের বাসিন্দারা। ধারার পর ধারা চলে যাচ্ছে, পথের এই ধারা সমাপ্ত হচ্ছে না। কিন্তু কখন তার শেষ হবে? কী করেই বা হবে তার শেষ?

.jpeg?w=600)