পরিচালক পল থমাস অ্যান্ডারসনের উল্লেখযোগ্য কাজগুলোর কথা এলে গোটা প্রশ্ন শেষ হবার আগেই ‘দেয়ার উইল বি ব্লাড’, ‘দ্য মাস্টার’, ‘ম্যাগনোলিয়া’, ‘ফ্যান্টম থ্রেড’-এর নাম নেবার হিড়িক পড়ে যাবে। তবে এসবের সাথে ‘ইনহেরেন্ট ভাইস’-এর নাম নেওয়া হলেই হিড়িকে টান পড়বে মুহূর্তেই। কিন্তু ইনহেরেন্ট ভাইস স্বকীয় এবং অনেক ক্ষেত্রেই অনন্যসুলভ একটি কাজ। স্বকীয় হয়েছে বলেই যে শ্রেষ্ঠ হতে হবে, সেটি কিন্তু নয়। কথাটা এখানে উল্লেখযোগ্যতা নিয়ে। এবং সেক্ষেত্রে ‘ইনহেরেন্ট ভাইস’, পল থমাস বা পি.টি. অ্যান্ডারসনের ক্যারিয়ারে অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ একটি অর্জন।

সে সম্বন্ধীয় আলোচনার যাওয়ার আগে একদম প্রাথমিক জিনিস, সিনেমাটির নামের দিকে আলোকপাত করা দরকার। ‘ইনহেরেন্ট ভাইস’ মূলত আইনে ব্যবহৃত একটি পরিভাষা। এর অর্থ হলো, কোনো বস্তুর তার নিজের উপরই নিজে ধসে পড়ার প্রবণতা। এই ধরুন, একটি ১০ তলা ভবন, তার নিজের ভিত্তিপ্রস্তরের উপর ধসে পড়ল। সিনেমায় এ অর্থ প্রথমে কেন্দ্রীয় চরিত্রটির চলন-বলনকে উদ্দেশ্য করছে বলে মনে হলেও, শেষ অব্দি অর্থটি পরিপূর্ণতা পায় সিনেমার উপরিতলের নিচের বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে।

৭০ দশকের ক্যালিফোর্নিয়া। গর্ডিটা সমুদ্রতট। এই সমুদ্রতট এবং নিকটবর্তী শহরটা অবশ্য সিনেমার কাল্পনিক শহর। বাস্তবের ম্যানহাটনের সাথে মিল রেখে তৈরি করা হয়েছে। ন্যারেটর বয়ান করা শুরু করলেন গল্প। কেন্দ্রীয় চরিত্র ডকের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে এক লাস্যময়ী নারী। ন্যারেটরের ভাষ্য হতে বোঝা যায়, ডকের প্রাক্তন প্রেমিকা এই নারী। আজ তাকে অন্যরকম দেখাচ্ছে। ওমনটিই দেখাচ্ছে, যেমনটি সে প্রতিজ্ঞা করেছিল, কখনো তাকে দেখাবে না। ডকের সাথে সম্পর্ক থাকাকালে প্রেমিকার পায়ে থাকত স্যান্ডেল, গায়ে ফুলের কারুকাজ করা বিকিনি, তার উপর ‘কান্ট্রি জো অ্যান্ড ফিশ’-এর টিশার্ট। ডক আড়ষ্ট ভঙ্গিতে প্রাক্তনের দিকে হালকা তাকিয়েই বুঝল, শুধু সময়টাই এগোয়নি, বদলেছে মানুষটাও।

তবে ডকের পৃথিবী আগের মতোই। গাঁজার নেশায় চুর। তালহীন সবকিছু। বিভ্রমে কাটে অনেকটা সময়। সিনেমার কেন্দ্রীয় চরিত্র ডকের হিপি জীবনধারার সাথে দর্শককে পরিচয় করিয়ে দেয় এই প্রারম্ভিক দৃশ্যটিই। এবং সবকিছুই যে পরিবর্তিত হতে চলেছে এবার, সে আভাসও পাওয়া যায় এই গুরুত্ববহ সূচনাদৃশ্যটিতেই। ৭০ এর দশক, সবকিছু বদলানোই যে তাই নিয়তি।

কেন্দ্রীয় চরিত্র ডক একজন প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর। প্রাক্তন প্রেমিকা শাস্তা ফে হেপওয়ার্থ, বছরখানিক পর হঠাৎ করেই উদয় হয়েছে তার দোরগোড়ায়। সে এসেছে সাহায্য চাইতে। মাঝের সময়টাতে নতুন করে শাস্তার সম্পর্ক হয়েছে কোটিপতি রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ী মিকি উল্ফম্যানের সঙ্গে। সেইসাথে সে জড়িয়েছে উল্ফম্যানের কিছু অনৈতিক কাজকারবারেও, আর এখন বিপদের আঁচ পেয়ে ডকের কাছে এসেছে। গাঁজার প্রভাব মাথায় নিয়ে ডক কতটুকু কী বুঝল, কে জানে! তবে পরদিনই নিখোঁজ হয়ে গেলো তার শাস্তা। ডক ভাবল, নিখোঁজরহস্যের মূলে পৌঁছুতে তাকে হবেই। আর সে রহস্যের কিনারা করতে গিয়েই, কিনারা হারিয়ে একেবারে মধ্যসাগরে ডুবে যাবার মতো অবস্থা হয়েছে তার।

একের পর নতুন চরিত্রের প্রবেশ ঘটছে ডকের জগতে। একজন নিখোঁজ দেহরক্ষী, মৃত বলে ঘোষিত একজন স্যাক্সোফোনিস্ট, এফবিআই, ভ্যাম্পায়ারিক হিটম্যান, অপরাধ চক্র এবং ডকের সাথে আরো অনেক চরিত্রের সংঘর্ষ বাঁধতে দেখা যায়। তবে সবকিছুর মূলে আছে ‘গোল্ডেন ফ্যাং’। আবছায়ায় থাকা এই গোল্ডেন ফ্যাংয়ের আবার নানান রূপ। কখনো একটি জাহাজ, কখনো মাফিয়া গোষ্ঠী, কখনো আবার দাঁতের ডাক্তারদের গোপন সংঘ। সত্যিকার অর্থেই কী এই গোল্ডেন ফ্যাং, তা বোঝা বড় দায়। একপর্যায়ে শাস্তার নিখোঁজ হওয়া থেকেও সিনেমার গুরুত্বপূর্ণ ও চাঞ্চল্যকর একটি বিষয় হয়ে উঠে গোল্ডেন ফ্যাং। সেটির সূত্র ধরে সময় যতই গড়াতে থাকে, ততই কুণ্ডলি পাকাতে থাকে ইনহেরেন্ট ভাইসের গল্প।

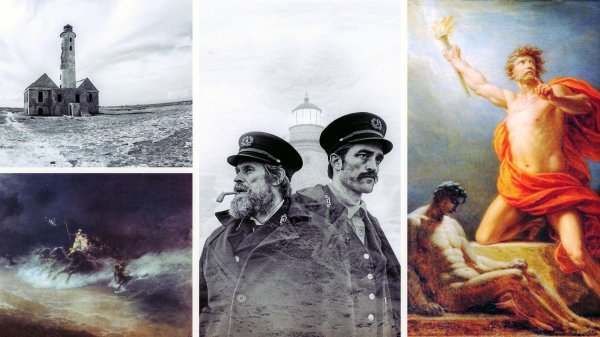

মুক্তিকালে ইনহেরেন্ট ভাইস নিয়ে সমালোচকদের মাঝে জলঘোলা কম হয়নি বৈকি। অনেকের কাছেই ঢালাওভাবে প্রশংসা পেয়েছে এই সিনেমা। ‘কাল্ট’ সিনেমা হতে পারার সমস্ত উপাদান এই সিনেমায় আছে বলেই ব্যক্ত করেন অনেকে। অন্যদিকে আরেকপক্ষ এটিকে ‘জগাখিচুড়ি’ও বলেছেন। তুলনামূলক দর্শকদের মতামত স্থির ছিল। তারা এটিকে পি.টি. অ্যান্ডারসনের সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া কাজ হিসেবেই রায় দিয়েছেন। কিন্তু ইনহেরেন্ট ভাইসের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করতে হলে, ঘেঁষতে হবে ‘থমাস পিঞ্চন’-এর একই নামের উপন্যাসের কাছে। থমাস পিঞ্চনের উপন্যাস বা লেখাগুলো নিয়ে জানাশোনা রাখতে গেলেই বুঝতে পারা যায়, তার লেখাগুলো খুবই বিস্তৃত, ডালপালা সমৃদ্ধ একেবারে। একসাথে প্রচুর বিষয়কে তার লেখায় নিবদ্ধ করে থাকেন এই লেখক।

জনরার ক্ষেত্রেও তা-ই। একটি নির্দিষ্ট জনরায় তিনি আটকে থাকেন না। একই উপন্যাসে বেশ কয়েকটি জনরাতে ঘোরাঘুরি করেন তিনি। লেখনীও হয় অত্যন্ত প্রগাঢ়তাসম্পন্ন এবং জটিল। এত বাক্যব্যয়ের কারণ, ইনহেরেন্ট ভাইস সিনেমায় পি.টি. অ্যান্ডারসন ঠিক উপন্যাসের সেই গঠনপ্রকৃতিটাকেই অনুসরণ করেছেন। সেই সীমারেখা ঘেঁষে দাঁড় করিয়েছেন সিনেমাটিকে। সরলরৈখিক গতিপথ এবং সংসক্তি ইনহেরেন্ট ভাইস থেকে প্রত্যাশা করলে বিপরীতটাই পাওয়া যাবে। গল্পধারণার অংশটুকু পড়লেই আঁচ করতে পারা যায়, যথেষ্ট জট পাকানো এর গল্প। গঠনবিন্যাসও অসংসক্ত, যা পরিচালকের বাকি সিনেমাগুলোয় চোখে পড়ে না।

ইনহেরেন্ট ভাইসের গল্পের ধারাবাহিকতা ধরে দেখতে বসলে পাশে ডায়েরি রাখতে হবে এবং খসখস করে তাতে পয়েন্ট আকারে লিখে রাখতে হবে। কিন্তু তেমন করেও এই সিনেমার সাথে সমন্বয় রাখাটা সম্ভবপর হবে না। কারণ, সিনেমাটি তো গল্পসর্বস্ব সিনেমাই নয়। গোটা সিনেমাটিই চরিত্রনির্ভর সিনেমা। এককথায়, ডক চরিত্রটিই হলো সিনেমা। সচেতন দর্শক ওটুকু বুঝে উঠতে পারলেই আর খাতা-কলমের প্রয়োজন বোধ করবেন না। ডক চরিত্রটি যেমন সারাদিন নেশাতে বুঁদ হয়ে থাকে, তেমন ভাবটাই গোটা সিনেমায় আবহে রাখতে চেয়েছেন পি.টি. অ্যান্ডারসন। ডক চরিত্রটিতে একাকিত্ব, বিচ্ছিন্নতা যোগ করে অ্যান্ডারসন তার নিজস্ব গণ্ডির বিষয়গুলোকে আরো একবার উপস্থাপনের কাজটি তো করেছেন; তবে বৃহদার্থে ইনহেরেন্ট ভাইস, ডক এবং পরিবর্তিত সময় নিয়ে নির্মিত।

শাস্তার নিখোঁজরহস্য ধরে ডক সর্বক্ষণ মাদকে চড়ে থাকার জীবন থেকে বেরিয়ে একের পর এক নতুন চরিত্রের মুখোমুখি হয়, মিথস্ক্রিয়ায় যুক্ত হয়। এক পর্যায়ে, শুধু নিজের জিজ্ঞাসা এবং বাতুলতার কারণেই ছুটে চলতে দেখা যায় ডককে। তার এই ছুটে চলার মধ্য দিয়েই ৬০ দশক হতে ৭০ এ পৌঁছুতে গিয়ে আমেরিকার সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক তদুপরি সর্বাঙ্গীন চিত্রের পরিবর্তনকে চিত্রনাট্যে ধরতে চেয়েছেন পি.টি. অ্যান্ডারসন। পরিবর্তিত সময়ের আখ্যান এর আগে তার ‘বুগি নাইটস’ সিনেমায়ও ফলাও হতে দেখা গিয়েছিল। তবে এবার একেবারেই ভিন্ন ন্যারেটিভে।

সময়, ইনহেরেন্ট ভাইসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। শুধুমাত্র শোভাবর্ধনে আর অকারণে ভারি করতে এই পিরিয়ড সেটিং নয়। উপন্যাসের মতোই সময়টা এখানে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে। পি.টি. অ্যান্ডারসনের সিনেমাগুলোতে বরাবরই আমেরিকান মূল্যবোধ, আমেরিকান জীবনধারার গভীর চিত্রায়ন দেখতে পাওয়া যায়। এ সিনেমায় তা আরো বেশি সাব্জেক্টিভ বা বিষয়নিষ্ঠ। ইনহেরেন্ট ভাইসকে পুরোপুরি বুঝতে হলে ৬০ এবং ৭০ দশকের আমেরিকা নিয়ে ভালো জানাশোনা রাখা আবশ্যক।

৬০ এর মধ্যভাগে যে ‘কাউন্টার কালচার আন্দোলন’ গড়ে উঠেছিল, তার গভীরে তলিয়ে দেখতে হবে। ৭০-এ এসে হিপি সংস্কৃতির মৃত্যু, এমনকি হলিউডের ক্যানভাসেও পরিবর্তনের যে ছোঁয়া লেগেছিল, তার সবটাকে তুলে ধরা হয়েছে এই সিনেমার চিত্রনাট্যে। এই পরিবর্তনের চিত্র এবং তার আগমুহূর্তের যে সংকট, তা নিয়ে জানতে আরেকটি বিশেষ পাঠ হতে পারে টারান্টিনোর ২০১৯ সালের সিনেমা ‘ওয়ান্স আপন আ টাইম ইন হলিউড’।

তবে ৭০ দশকের গোটা চিত্রে সর্বাপেক্ষা বড় পরিবর্তনকে তুলে ধরতে এবং তা নিয়ে বক্তব্য রাখতে ভোলেনি ইনহেরেন্ট ভাইস; আর সেটি হলো- পুঁজিবাদ। পুঁজিবাদের বিষয়টি বুঝতে পারা গেলেই পরিষ্কার হয়ে উঠবে সেই গোল্ডেন ফ্যাংয়ের রহস্য। হিংস্র পুঁজিবাদ এবং চরিত্রদের মধ্যে যে সম্পর্ক পি.টি. অ্যান্ডারসন এ সিনেমায় গড়ে তুলেছেন, সেটি তার পূর্বের দুই সিনেমা (‘দেয়ার উইল বি ব্লাড’, ‘দ্য মাস্টার’)-এর ধারাতেই প্রতিষ্ঠিত। ৬০ দশকে যে আমেরিকা গড়ে ওঠার স্বপ্ন সবাই দেখেছিল, ৭০ আসতে আসতে তা কীভাবে ক্ষয়ে গেল এবং মাদক, সহিংসতার পক্ষে যুক্তিপ্রদর্শন, পুঁজিবাদ কীভাবে সেই ক্ষয়ে যাওয়ার মূলে কাজ করেছে; সেই কলকব্জা ধরে টান মেরেছে সিনেমাটি।

আমেরিকান সোল, রাজনীতি, সমাজব্যবস্থার চিত্র ‘ইনহেরেন্ট ভাইস’ ধারণ তো করেছে, তবে অমার্জিত হাস্যরসে ভরপুর কমেডি হওয়ার যে প্রতিজ্ঞা সিনেমাটি প্রারম্ভে করেছিল, সেটিও রক্ষা করেছে। মূলে একটি উইটসম্পন্ন কমেডি সিনেমাই এটি। আর সাথে দিয়েছে ঝোলাভর্তি নস্টালজিয়া। প্রোডাকশন ডিজাইনে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে ৭০ দশকের নস্টালজিয়া। আবার আলো-ছায়ার ইন্টারপ্লে নিও-নোয়াহ্ লুকটাকেও দেয় পরিপূর্ণতা।

পি.টি. অ্যান্ডারসনের ‘বুগি নাইটস’, ‘ম্যাগনোলিয়া’- সিনেমাগুলোতে প্রথিতযশা পরিচালক রবার্ট অল্টম্যানের প্রভাব নিয়ে সেকালে কথা হয়েছিল বেশ। সেদিক থেকে ‘ইনহেরেন্ট ভাইস; আরো বেশি ‘অল্টম্যানিয়’ হয়ে উঠেছে বলতে হয়। এমনকি সিনেমার প্রারম্ভিক দৃশ্যটিই অল্টম্যানের ‘দ্য লং গুডবাই’ (১৯৭৩)-এর আবহ ধার করেছে। অল্টম্যানের সিনেমার মতোই তারকাসমৃদ্ধ সিনেমা এটি। পি.টি. অ্যান্ডারসন, নিজেকে অ্যাক্টর’স ডিরেক্টর হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেই ফেলেছেন বলতে হয়।

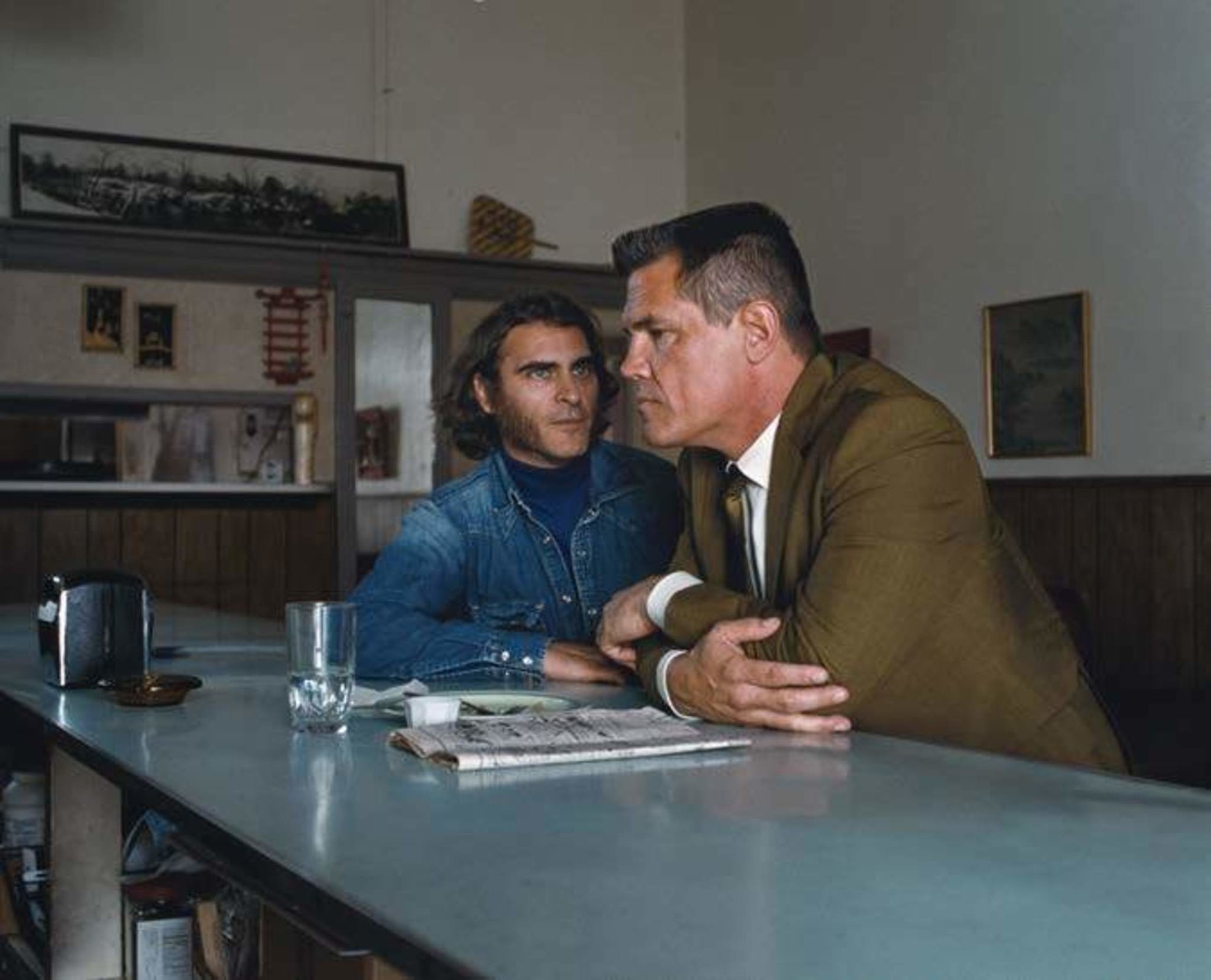

তবে, ডক চরিত্রে ‘ওয়াকিন ফিনিক্স’-এর অমন অভিনয়শৈলী না থাকলে ইনহেরেন্ট ভাইস মাদকতায় ভারি অনুভূতিটুকু জাগাতে পারত না সহজে। সবকিছুতেই আশ্চর্য হওয়ার এবং অতিরঞ্জিত করার অদ্ভুত ক্ষমতা আছে ডক চরিত্রটির। আর এই বৈশিষ্ট্যের মধ্য দিয়ে যে কমিক পারসোনা ফিনিক্স পর্দায় গড়ে তুলেছেন, তা সিনেমার গোটা জগতটাতেই এনে দিয়েছে সমতা।

অ্যান্ডারসন তার অভিনেতাদের, শরীরী অভিনয় আর সংলাপ প্রদানে সবটুকু স্বাধীনতা দিয়ে চরিত্রে তাদের অবাধ বিচরণ করতে দিয়েছেন। সেকারণেই স্বল্প সময়ের জন্য পর্দায় আসা বেনেসিয়ো দেল তোরো কিংবা ওয়েন উইলসনের স্যাক্সোফোনিস্ট চরিত্রটিও হয়ে উঠেছে স্মরণীয়। তবে সিনেমায় সবচেয়ে জটিল সম্পর্কটি দেখা যায় ফিনিক্স আর জশ ব্রলিনের মাঝে।

জশ ব্রলিনের চরিত্রটি ডানপন্থী এবং হিপি বিরোধী। কিন্তু একই সময়ে ডকের জন্য সূক্ষ্ম আবেগও কাজ করে তার মাঝে। একটা দ্বান্দ্বিক সম্পর্কে বাঁধা পড়ে গেছে যেন দু’জনে। ব্রলিনের চওড়া, সুঠাম দেহ আর কাঠের মতো শক্ত মুখে কমিক সংলাপগুলো যখন উচ্চারিত হয়, পরিস্থিতিটা দেখার মতো বটে। তার ভঙ্গিমাটাই মুখভর্তি হাসি এনে দিতে পারে। তবে হারানো সময় আর বিষণ্ণতার একটি সাধারণ যোগ দেখতে পাওয়া যায় সিনেমার প্রতিটি চরিত্রেই। ফেলে আসা সময়ের স্মৃতিচারণ করে তারা। ধরতে চায় সেই খেয়ালগুলোকে। ধরবে বলে ছুটেও চলে আর ভাবে, হারালো বুঝি সব কালের খেয়ায় (?)। সিনেমার নস্টালজিক প্রকৃতিটা তখন আরো বেশি প্রগাঢ় হয়ে ওঠে।

ইনহেরেন্ট ভাইসের ভিজ্যুয়াল ল্যাঙ্গুয়েজে অ্যান্ডারসন, স্ট্যাডিক্যামে নেওয়া লং টেক, মুভিং ক্যামেরা ব্যবহারের মতো তার ট্রেডমার্ক ধারাগুলো অক্ষুণ্ণই রেখেছেন। দ্য মাস্টারের মতোই অস্বস্তিজনক ভাব রেখে একেকটি লং শট নিয়েছেন তিনি। দর্শকের মাঝে বিরক্তি জাগছে কি না, সে নিয়ে ভাবেননি তিনি। একদম সমতলে ক্যামেরা রেখে নিবিষ্টমনে শ্যুট করেছেন তিনি। ট্র্যাকিং শটে, টাইট ক্লোজআপে অভিনেতাদের গোটা মুখচ্ছবি ভাসতে দিয়েছেন, সংলাপ বলতে দিয়েছেন, সতর্ক লাইটিংয়ে ভাবটাকে আরো গাঢ় হতে দিয়েছেন।

একেকটা ডিসলভ রীতিমতো সম্মোহনী ক্ষমতায় বেঁধে ফেলে দর্শককে। অ্যান্ডারসনের সবকিছু তীক্ষ্ণ এবং নিখুঁত রাখার প্রয়াস থেকেই জাঁকালো এবং আমোদজনক হয়ে উঠেছে ইনহেরেন্ট ভাইসের প্রতিটি ইমেজারি। এই সিনেমার সময়টা অ্যান্ডারসনের কাছে অ্যান্টিকস্বরূপ, যার হৃদয়টাকে ধরতে সবটুকু সূক্ষ্মতার প্রান্তরেখা তিনি পার করেছেন।

এসবের সাথে পি.টি. অ্যান্ডারসনের ‘পুনরাবৃত্তি’র স্বভাবটা উল্লেখযোগ্য আকারে দৃষ্টিগোচর হয়েছে এই সিনেমায়ও। পুনরাবৃত্তি ঘটেছে অনেক দৃশ্যের, সংলাপের এমনকি পরিস্থিতিরও। এ পুনরাবৃত্তি তিনি করেছেন সিনেমার বিষয়সমূহের মাঝে ধারাবাহিকতা রাখতে এবং জোরালো করে তুলতে। সাথে পুরনো সময়ের স্মৃতিচারণের পাশাপাশি নতুন সময়ের প্রতি খেদটাও স্পষ্ট ইনহেরেন্ট ভাইসে। শেষ অব্দি অবশ্য সবকিছু এসে এক বিন্দুতে জোড়া লাগেনি ইনহেরেন্ট ভাইসে। এবং লাগতে চাওয়াটা উদ্দেশ্য কখনোই ছিল না। জীবনের গতি যেমন অনিয়ত, তেমনি কিছু জিনিসের ধর্মও অনিয়ত; তা-ই যেন বলে যায় এই সিনেমা। ইনহেরেন্ট ভাইস ঠিক ওই দলের সিনেমা, যেগুলো বারবার দেখার মাধ্যমেই দেখার অভিজ্ঞতা তৃপ্তিদায়ক হতে থাকে এবং অর্থবহ হয়ে উঠতে থাকে উত্তরোত্তর।

.jpg?w=600)