গত শতাব্দীর সবচেয়ে বড় মহামারি ছিল ১৯১৮ সালের স্প্যানিশ ফ্লু। কোভিড-১৯ এর মহামারিতে আমরা অন্তত এতটুক জানি যে, এটা হচ্ছে সার্স সিওভি-২ নামে একটি নতুন ভাইরাস সংক্রমণের কারণে। কিন্তু স্প্যানিশ ফ্লু কীসের কারণে হচ্ছে সেটাই চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের কেউ ধরতে পারছিলেন না। স্প্যানিশ ফ্লুয়ের সময় চলছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। এই ফ্লুয়ের জন্য দায়ী ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস আবিষ্কার করতে করতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলে আসে।

এর নাম স্প্যানিশ ফ্লু দেখে ধারণা হতে পারে, স্পেনই হয়তো ছিল এই রোগের উৎপত্তিস্থল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়। সংবাদ মাধ্যম অনেকটা অন্যায়ভাবেই এই নাম প্রচার করেছে। স্প্যানিশ ফ্লুয়ের কারণে প্রায় ৫-১০ কোটি মানুষ মারা যায়। আমেরিকায় মারা যায় ৬,৭৫,০০০ মানুষ, যা ছিল তাদের প্রথম বিশ্বযুদ্ধে নিহত হওয়া সংখ্যার চেয়েও অনেক বেশি। ব্রিটেনে মারা যায় ২,২৫,০০০ মানুষ। বাদ যায়নি তখনকার ইংরেজ শাসনাধীন ভারতীয় উপমহাদেশও। এখানেও প্রায় ২ কোটি মানুষ মারা যায়।

ফ্লু যে এখন বিলুপ্ত হয়ে গেছে, তা নয়। বরং প্রতি বছরই এর সংক্রমণ দেখা যায়। তবে এখন আক্রান্তদের মধ্যে মাত্র ০.১ শতাংশ মানুষ মারা যায়, বেশিরভাগই সুস্থ হয়ে যায়। স্প্যানিশ ফ্লুয়ের সময়ও সিংহভাগ লোক সুস্থ হয়ে গিয়েছিল। তবে তখন মৃত্যুহার ছিল আরও ২৫ গুণ বেশি। এতটাই ভয়াবহ ছিল যে, আমেরিকানদের গড় আয়ু তখন ৫১ বছর থেকে মাত্র ৩৯ বছরে নেমে আসে!

এখন প্রশ্ন আসতে পারে এত মানুষের মৃত্যু হয়েছিল ঠিক কারণে? এই ফ্লু এত ভয়াবহ কেন হয়েছিল? অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য যে, এর পেছনের সঠিক কারণটা এখনও নিশ্চিতভাবে জানা যায়নি। তবে বিভিন্ন তত্ত্ব দেওয়া হয়েছে সম্ভাব্য কারণ হিসেবে। এই তত্ত্বগুলোর মধ্যে সম্ভাব্য চারটি কারণ এই আর্টিকেলে আলোচনা করা হবে।

প্রথম তত্ত্ব

সকল ভাইরাস সম্পর্কে আমরা একটা কথা জানি যে, এদের নিজেদের স্বাধীনভাবে বংশবৃদ্ধি করার উপায় নেই। এরা মানুষ বা অন্য কোনো জীবদেহের অভ্যন্তরে গিয়ে তাদের কোষে প্রবেশ করে অনুলিপি তৈরি করতে থাকে। এতে সেই জীবদেহের কোষ ধ্বংস হয়ে যায়। ইনফ্লুয়েঞ্জাও তার ব্যতিক্রম নয়।

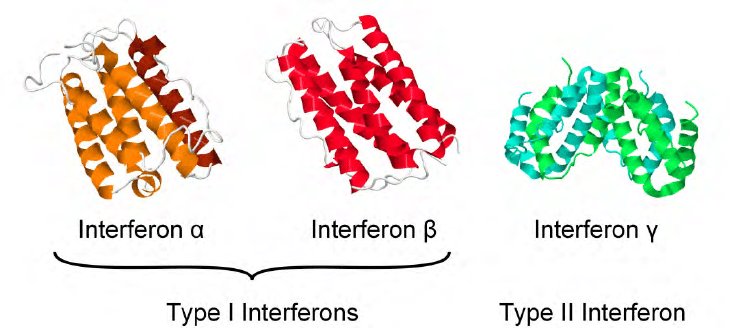

স্প্যানিশ ফ্লুয়ের জন্য দায়ী ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসের ক্ষেত্রে মনে করা হয়, তার পৃষ্ঠে এক প্রকার প্রোটিন ছিল যা ইন্টারফেরন তৈরি করতে বাধা দেয়। ইন্টারফেরন হচ্ছে আরেক ধরনের প্রোটিন, যা আমাদের রোগ প্রতিরোধ প্রক্রিয়া বা ইমিউন সিস্টেমকে নির্দেশ দেয় আমাদের শরীরের প্রতিরক্ষা দেয়ালে বহিঃশক্তির (ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া) আক্রমণ ঘটেছে। ফলে ফুসফুসের যেসব কোষ রক্তে অক্সিজেন সরবরাহ করে, তারা ভাইরাসের আক্রমণের শিকার হয়। ভাইরাস সেই কোষগুলোতে বংশবৃদ্ধি করতে থাকে। এতে কোষগুলো মরে যায়।

ফলে কোষগুলো তখন আর অক্সিজেন সরবরাহ করতে পারে না। এই কোষগুলো তখন শরীরে কেটে যাওয়া চামড়ার ক্ষতের মতো হয়ে যায়, যা আশেপাশের সুস্থ চামড়া থেকে একেবারেই আলাদা দেখায়। ১৯১৮ সালে সাউথ ক্যারোলিনায় আমেরিকান সেনাবাহিনীর প্রাইভেট রসকো ভনের মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ময়নাতদন্ত করা হয়। তার ফুসফুসে নিউমোনিয়ার কারণে এ ধরনের ক্ষত দেখা যায়। এতে ধারণা করা হয়, ইন্টারফেরনের নিষ্ক্রিয়তাই মরণঘাতী ভাইরাল নিউমোনিয়ার সূচনা করেছে।

দ্বিতীয় তত্ত্ব

এই তত্ত্ব অনুসারে ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস সরাসরি মানুষকে খুন করেনি। মৃত্যুর জন্য দায়ী ছিল আসলে ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ। তাহলে কি ভাইরাস কিছুই করেনি? না তা নয়। ভাইরাসের সংক্রমণ ও প্রতিলিপি তৈরির কারণে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল হয়ে পড়ে। ফলে তখন স্টেফাইলোকক্কাস, স্ট্রেপটোকক্কাস জাতীয় ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ খুবই মারাত্মক হয়ে যায়। একে বলা হয় সেকেন্ডারি ইনফেকশন।

১৯১৮ সালে ফ্লুয়ের মহামারির সময়ও এমন সেকেন্ডারি ইনফেকশন হয়েছিল মনে করা হয়। কারণ ফ্লুয়ে আক্রান্তদের ফুসফুস ভাইরাসের কারণে ইতোমধ্যে অনেকখানি অকেজো হয়ে পড়েছিল। তখন ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ আরও সহজ হয়ে গিয়েছিল। এখানে মনে রাখা প্রয়োজন, ১৯১৮ সালে বর্তমান সময়ের মতো অ্যান্টিবায়োটিক ছিল না। ধারণা করা হয়, ফ্লুয়ে মানুষের মৃত্যু সরাসরি ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসের কারণে হয়নি। ভাইরাসের সংক্রমণের কারণে দুর্বল হয়ে যাওয়া শরীরে ব্যাকটেরিয়ার সেকেন্ডারি ইনফেকশনের কারণেই এত মানুষের মৃত্যু হয়েছিল মনে করা হয়। সাউথ ক্যারোলিনার সেই সৈনিকের ফুসফুসেও সেকেন্ডারি ইনফেকশনের প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল।

তৃতীয় তত্ত্ব

এই তত্ত্ব অনুযায়ী আমাদের রোগ প্রতিরোধ প্রক্রিয়ার অতিরিক্ত কার্যক্রমই কাল হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এর কারণে তা শরীরের নিজের কোষগুলোকেই ধ্বংস করে দিয়েছিল।

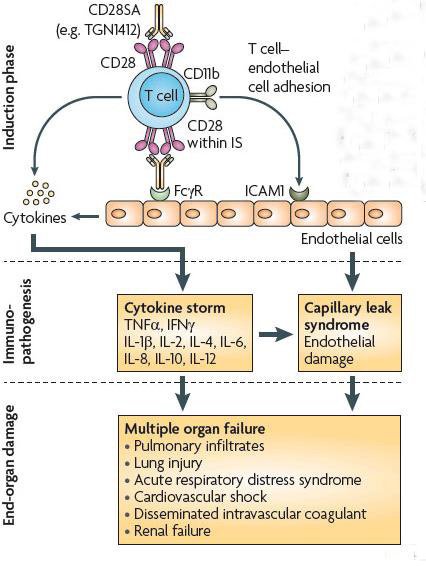

ধরা যাক, কোনো কারণে আপনার আঙুল কেটে গেছে। তখন ব্যাকটেরিয়া আপনার ক্ষতস্থানে প্রবেশ করে সংক্রমণ সৃষ্টি করল। এতে আপনার আঙুল ফুলে লাল হয়ে গেল। একই সাথে ওই স্থান উত্তপ্ত হতে থাকে, কারণ সেখানে রক্তপ্রবাহ বেড়ে যায় শ্বেত রক্তকণিকা সেখানে সরবরাহ করার জন্য। এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় ইনফ্লামেশন বা প্রদাহ। এই প্রদাহ খুব বেদনাদায়ক হলেও শরীরের জন্য তা আসলে উপকারী। কারণ এই শ্বেত রক্তকণিকাগুলো সেখানে এসে ব্যাকটেরিয়ার বিপক্ষে যুদ্ধ করে। এই প্রক্রিয়াটি পরিচালিত হয় সাইটোকাইন নামক একপ্রকার মেসেঞ্জার প্রোটিনের মাধ্যমে। ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ যখন বন্ধ হয়ে যায়, শরীরের কোষগুলো সাইটোকাইন তৈরি করা বন্ধ করে দেয়। তখন শরীরের ইমিউন সিস্টেম আবার পূর্বের অবস্থায় ফিরে যায়।

কিন্তু ১৯১৮ সালের ফ্লুয়ের সংক্রমণের সময় এই ইমিউন সিস্টেম পূর্বের অবস্থায় ফিরে যায়নি। সেই সময়ের রোগীদের ফুসফুসে সাইটোকাইনের অতিরিক্ত উৎপাদন হচ্ছিল। একে বলা হয় সাইটোকাইন স্টর্ম বা সাইটোকাইন ঝড়। অতিরিক্ত সাইটোকাইন তখন সংক্রমিত কোষগুলোর পাশাপাশি সুস্থ কোষগুলোকেও ধ্বংস করে দেয়। সাইটোকাইন ঝড় যখন শুরু হয়, তখন একে শরীর আর নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। কারণ, রোগ প্রতিরোধকারী কোষগুলো তখন একে অন্যকে সক্রিয় করতে থাকে। ফুসফুস তখন শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য অনুপযুক্ত হতে থাকে।

স্প্যানিশ ফ্লুতে সব রোগী অবশ্য এই সাইটোকাইন ঝড়ের শিকার ছিল না। এটা বিশ থেকে চল্লিশ বছর বয়সীদের মধ্যে বেশি দেখা দিয়েছিল। এসবের কারণ এখনো অজানা। সংক্রামক রোগ বিশেষজ্ঞদের কাছে এটা এখনো অনেক বড় একটা রহস্য। এর উত্তর পাওয়া গেলে ভবিষ্যতে মরণঘাতি ফ্লুয়ের আক্রমণ থেকে হয়তো নিজেদের রক্ষা করা সম্ভব হবে।

চতুর্থ তত্ত্ব

এই তত্ত্ব নির্দেশ করে তখনকার পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে। এটি ছিল নতুন ভাইরাস, যার উৎস ছিল পাখি। ভাইরাস পাখি থেকে শুকর কিংবা ঘোড়ায় সংক্রমণ ছড়ায়। তারপর মানুষের শরীরে প্রবেশ করে হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। এটি এমন সময়ে ছড়িয়েছিল, যখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণে মানুষ বস্তি বা ব্যারাকের মতো ঘিঞ্জি এলাকায় থাকত। তারা তখন ঘরের বাইরে খুব একটা চলাচলও করতে পারত না।

শ্রমিক শ্রেণির লোকরাও একই বিছানা ভাগ করে ঘুমাতে হতো। সৈনিকরা পাশাপাশি বিছানায় খুবই বদ্ধ পরিবেশে ঘুমাত এবং বিভিন্ন দেশের রণক্ষেত্রে গিয়ে ছড়িয়ে দিয়ে আসত ভাইরাস। তখনকার এই পরিস্থিতিও এত মানুষ মারা যাওয়ার জন্য দায়ী। এত দ্রুত এক ব্যক্তি থেকে অন্য ব্যক্তিতে না ছড়ালে ভাইরাস যতই মারাত্মক হোক, এত প্রাণ কেড়ে নিতে পারত না।

শেষ কথা

১৯১৮ এর মহামারি সম্পর্কে এখনো অনেক কিছুই আমাদের অজানা। আমরা এখনো জানি না ভাইরাসের স্ট্রেইনগুলো কেন কিছু স্তন্যপায়ীকে আক্রান্ত করে, আবার অন্যদের করে না। আমরা জানি না ভাইরাসটা নতুন ভাইরাস ছিল, নাকি পুরাতন ভাইরাসেরই নতুন সংস্করণ মরণঘাতি রূপ নিয়ে দেখা দিয়েছিল। আমরা এখনো জানি না, কেন ১৯১৮ এর ভাইরাস যুবকদের মধ্যে মরণঘাতি হয়ে উঠেছিল, যাদের কিনা আরও প্রাণবন্ত থাকার কথা ছিল।

১৯১৮ সালের পর এই ফ্লু ভাইরাসের কী হয়েছিল, কোথায় গিয়েছিল, কেনই বা পরে দুর্বল হয়ে গিয়েছিল এসব কিছুই জানি না আমরা। এই তথ্যগুলো জানতে পারলে হয়তো আমরা এত বিপুল সংখ্যক মানুষের প্রাণ হারানোর সঠিক কারণ জানতে পারব। একইসাথে এই ভাইরাস পরবর্তীতে আবার দেখা দেবে কিনা বা তার বিরুদ্ধে আমরা প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নিতে পারব কিনা সেসবও জানতে পারব।