পুলিশ দু’জন কথা কানে না নিয়ে টানা-হ্যাঁচড়া করেই চলেছে। ওদিকে লোকটি বারবার বোঝানোর চেষ্টা করছে, সে তার মানসিক সুস্থতা হারায়নি। কিন্তু যে কথা সে পুলিশকে বোঝাতে চাচ্ছে, সেটাকে স্রেফ বাতুলতা মনে করাটাই স্বাভাবিক। ডাক্তার এলেন তাকে দেখতে। লোকটি নিজেও ডাক্তার অবশ্য। মানসিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে আসা ডাক্তার আর পুলিশপ্রধানকে সে, গোটা ঘটনাটা বলার সুযোগ দেওয়ার আর্জি জানাল। এবং সম্মতি পেয়ে বলতে শুরু করল।

সান্টা মিরা শহরের ডাক্তার সে। ছোট্ট, ছিমছাম শহর। শহরের সবাই সবাইকে চেনে। দেখা হলেই হৃদ্যতাপূর্ণ আচরণ করে। তো এই ডিভোর্সি ডাক্তারের সাথে অনেক বছর পর দেখা হয়ে গেল তার যুবককালের প্রেয়সীর। শহরে এসেছে আজই। অতীতের প্রেয়সীর সাথে একথা-ওকথা বলে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছিল ডাক্তার মাইলস্। প্রথম অসঙ্গতিটা তখনই সামনে আসে। রাস্তায়, এক ছেলে তার মায়ের কাছ থেকে দৌড়ে পালাচ্ছে। মাইলসে্র জিজ্ঞাসায় মা বলছে, স্কুল কামাই করার উদ্দেশ্যে। আর ছেলে বলছে, এই নারী তার মা, কিন্তু তার মা নয়! কী অদ্ভুত কথা। ছেলেমানুষের ওই কথায় কান না দিয়ে ডাক্তার তার প্রেয়সীকে নিয়ে পথ বাড়ায়। ক্ষণকাল পরেই দ্বিতীয় অসঙ্গতির মুখোমুখি হয় মাইলস এবং বেকি। তাদের এক পরিচিতজন ফোন করে ডেকে নিয়ে বলছে, তার খালা-খালু, তার খালা-খালু নয়! মাইলস পড়ল মহাবিপাকে।

খালুর সাথে কথা বলে মাইলস ওই মেয়েকে জানাল, সব তো ঠিকই আছে। কিন্তু মেয়ে জোর গলায় বলছে, এই খালা-খালুর কাছেই সে বড় হয়েছে। তারা তার মা-বাবার মতো। কিন্তু তাদের মধ্যে কিছু না কিছু বদলেছেই। তাদের চাহনিতে, কথাবার্তার ঢঙে মা-বাবাসুলভ কোমলতা নেই। কেমন যেন প্রাণহীন। এরা কিছুতেই তার খালা-খালু নয়। তখনের জন্য কোনোরকম বুঝিয়ে মাইলস্ কপালে চিন্তার রেখা নিয়ে ফিরতি পথ ধরল। পথে আরেক ডাক্তারের কাছে জানতে পারল, শহরের আরো নানা লোক দাবি করছে, তাদের আত্মীয়রা তাদের আত্মীয় নয়। একটা ‘মাস-হিস্টিরিয়া’ রূপে এই অদ্ভুত জিনিসটি ছড়িয়ে পড়ছে বলে ধারণা করল মাইলস্। যাকগে, সেসব ঝেড়ে বেকিকে ডিনারের জন্য নিয়ে যেতেই এবার ফোন এল মাইলসের বন্ধু জ্যাকের। জ্যাকের বাসায় গিয়ে তারা আবিষ্কার করল আরো অদ্ভুত এক জিনিস। হুবহু জ্যাকের মতো দেখতে, তার আকৃতিরই একজন পুল টেবিলে। কোত্থেকে এল, কেউ জানে না।

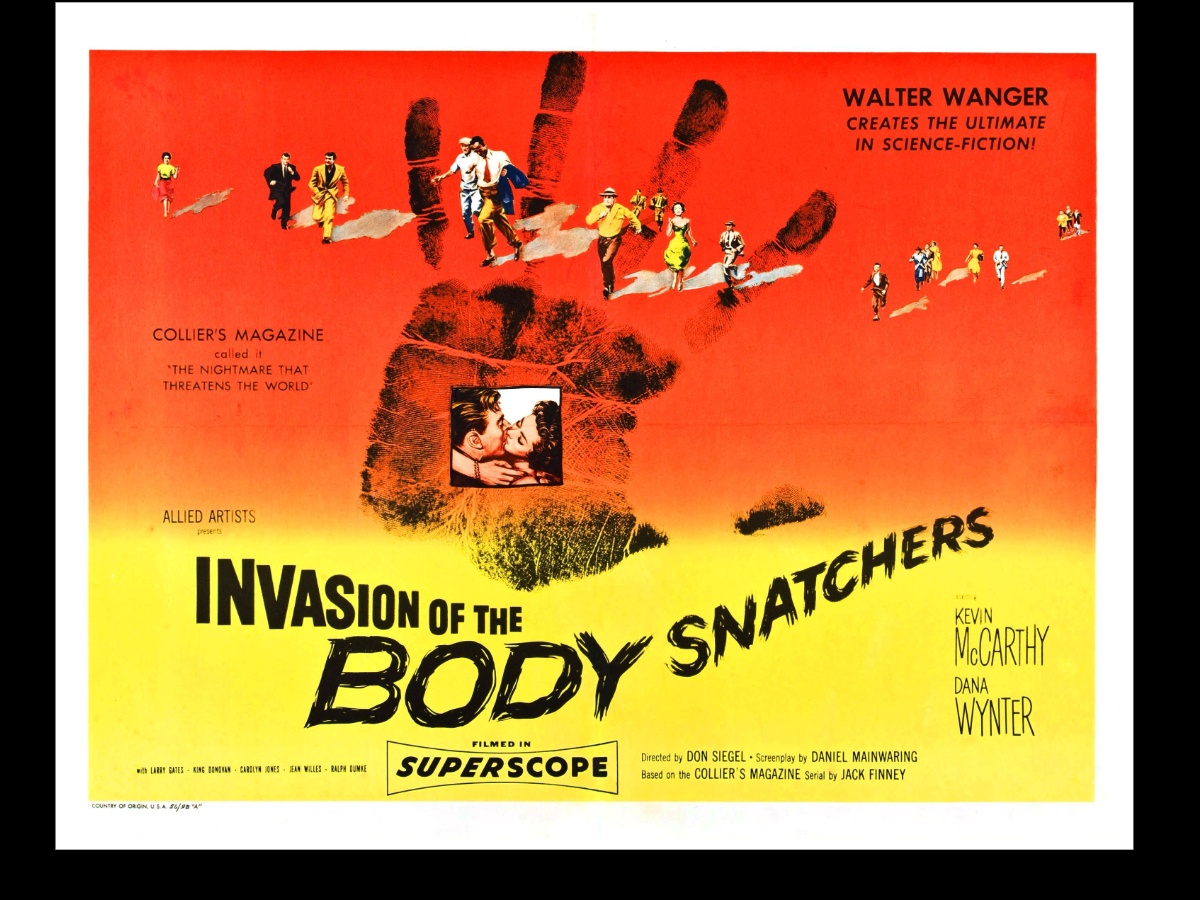

Image Source: Walter Wanger Productions

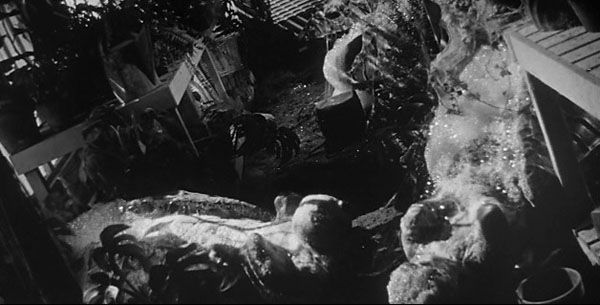

জাদুবলে উদয় হওয়া ছাড়া বাস্তবিক কোনো ব্যাখ্যাই এর সাপেক্ষে দাঁড় করানো যাচ্ছে না। ঘুমাচ্ছে, নাকি মরে পড়ে আছে, তা-ও বোঝা যাচ্ছে না। আঙুলের ছাপ নিতে চাইল তারা, কিন্তু কোনো ছাপই পাওয়া গেল না। ঘটনা আরো অদ্ভুত আর ভীতিকর হয়ে ওঠে, যখন জ্যাকের বাড়ির পেছনের আঙিনায় কিছু সি-পডের দৈব উদয় ঘটে। সেগুলো দু’ভাগ হয়ে ভেতর থেকে ফেনার মতন অবস্থায় এক-একটি আকৃতি বের হচ্ছে। জ্যাক, মাইলস্, বেকি; সবার। ঘুমালেই আপনা-আপনি তৈরি হয়ে যাচ্ছে এই আকৃতি এবং দখল নিয়ে নিচ্ছে আসল মানুষটির উপর। কোথা থেকে এসবের শুরু (?), এরা কারা (?), এদের উদ্দেশ্য কী (?), এরা কতটুকু ভয়ংকর হতে পারে (?)- এমন সব প্রশ্ন উত্থাপন করে আরো অদ্ভুত এবং গভীর হতে থাকে ‘ইনভেইশন অফ দ্য বডি স্ন্যাচার্স।’

Image Source- Walter Wanger Productions

সায়েন্স ফিকশন জঁনরার প্রথম ‘গ্রেট সিনেমা’ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয় ডন সিগলের এই সিনেমাকে। এবং বক্তব্যের দিক থেকেও এই সিনেমা গড়ে নিয়েছে অনন্য অবস্থান। জ্যাক ফিনের ‘দ্য বডি স্ন্যাচার্স’ উপন্যাসের গল্প হতে নির্মিত এই সিনেমা ক্লাসিকের আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছে এর নিগূঢ় রাজনৈতিক এবং সামাজিক বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে। পৃষ্ঠতলের কল্পবিজ্ঞান আর ভয়নির্ভর গল্পটা এড়িয়ে ভেতরে তাকালেই চোখে প্রতিভাসিত হয় সিনেমার বক্তব্যগুলো। সমালোচকদের মতে, সিনেমার রাজনৈতিক বক্তব্য ‘ম্যাকার্থিজম’ নিয়ে বিস্তৃত। ম্যাকার্থিজমের বিরুদ্ধেও প্রতিবাদী বক্তব্য রেখেছে। ম্যাকার্থিজম এসেছে মার্কিন সিনেটর জোসেফ ম্যাকার্থির সূত্র ধরে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপে কমিউনিস্ট বিদ্রোহ প্রবল হয়ে উঠছিল। আমেরিকায়ও তা ছড়ানোর ভয়ে উগ্র হয়ে ওঠেন ম্যাকার্থি। কোনোরকম বাছবিচার ছাড়া কম্যুনিজম দমনে তৎপর হয়ে ওঠেন তিনি। সে চর্চা থেকেই ‘ম্যাকার্থিজম’ টার্মটির উৎপত্তি। ম্যাকার্থিজম চর্চা এবং তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ- দুটো দিকই তুলে ধরেছে, ইনভেইশন অভ দ্য বডি স্ন্যাচার্স।

তবে এই একটি রাজনৈতিক কোণকেই শুধুমাত্র তুলে ধরেনি এ সিনেমা। এই বক্তব্য তো শুধু সেই সময়সীমার। সেটি ছাড়াও রাজনীতি কীভাবে মানুষের মগজধোলাই করে, ভিন্নমত এবং ভিন্নমতাবলম্বীদের কীভাবে আক্রমণ করে ও দমিয়ে রাখে; সেসব নিয়ে বক্তব্য রেখেছে সিনেমাটি। ওই কারণেই আজো অনুনাদী, ক্ষমতাধর এবং প্রাসঙ্গিক এই সিনেমা ও তার বক্তব্যগুলো। এ ছাড়াও ৫০ দশকটাকে দেখতে গেলে দেখা যায়, স্নায়ুযুদ্ধের বিড়ম্বনা মানুষকে ভীতসন্ত্রস্ত করে রেখেছিল। ফ্যাসিবাদ, কমিউনিজমের অনুক্রম তো চলছেই, সাথে পুঁজিবাদ আসছিল সমাজকাঠামো বদলাতে। তখনকার আমেরিকার সামাজিক পরিমণ্ডল নিয়ে আলোচনা করতে গেলে দেখা যায়, গোটা সমাজব্যবস্থাই একটা বিশাল পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল।

বর্ণবৈষম্য নিয়ে পূর্বেকার সকল ধারণা বিলুপ্ত হচ্ছে, কালোদের দাস বানিয়ে রাখার কু-মনোভাব বদলাচ্ছে, শ্রেণিসংঘাত এবং শ্রেণিসংগ্রাম বাড়ছে। সাথে ধর্মীয় মূল্যবোধে আসছিল পরিবর্তন। মুক্তমনের চর্চা গড়ে উঠছিল মুক্তভাবেই। সিনেমাটি তার পৃষ্ঠতলের নিচের বক্তব্যে এই সকল কিছুকেই অবস্থান দিয়েছে। ঘটনাবলীর প্রবাহে, চরিত্রদের আচরণে, উদ্দেশ্যে; বক্তব্যগুলোকে স্বাচ্ছন্দ্যে এগোতে দিয়েছে। বলতে হয়, ৫০-এর গোটা আমেরিকাকেই সিনেমাটি সান্টা মিরা শহররূপে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এবং এই ছোট শহরের ঘটমান সকল কিছু সমগ্র আমেরিকারই হালচাল।

শেষ অংকের একটি দৃশ্যে সিনেমার কেন্দ্রীয় চরিত্র মাইলস্’কে বলতে শোনা যায়,

“আমি দেখেছি মানুষ কীভাবে তার মনুষ্যত্বকে নর্দমার কালো জলে ভাসিয়ে দেয়। একবারেই হয় না এমন। ধীরে ধীরে হয়। এবং সেটাতে তারা না-ও করে না।”

মাইলসের এ কথাতেই রাজনৈতিক নিপীড়নের সুতো ধরে মানবিকতাবোধের বিসর্জন নিয়ে হতাশাবাদী বক্তব্য ফুটে ওঠে। রাজনৈতিক এবং সামাজিক বক্তব্য রাখা ছাড়াও অস্তিত্ববাদ নিয়ে কথা বলেছে এই সিনেমা। নতুন সময়ের আসন্ন নতুন প্রযুক্তির আগ্রাসন নিয়ে উদ্বিগ্নতা প্রকাশ করেছে। অস্তিত্ব বিলীনের ভয় যেমন এখানে পরতে পরতে আছে, তেমনি পৃষ্ঠতলে মাইলস এবং বেকির প্রেমময় কোণটা স্বস্তিতে দম নেওয়ার মতো জায়গা দিয়েছে। মানবীয় গুণাবলির মাঝে আবেগই যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং এটিই যে মানুষকে মানুষ করে তোলে, সে কথাটি এই প্রেমময় কোণ দিয়েই প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এবং কেভিন ম্যাকার্থি আর ডানা উইন্টারের অনবদ্য রসায়ন সমগ্র কোণটাকে আরো অনুনাদী হয়ে উঠতে সাহায্য করেছে। ডাক্তার মাইলসের চরিত্রে কেভিন ম্যাকার্থির অভিনয় চরিত্রটির তটস্থতা, উৎকণ্ঠার সাথে দর্শককে সংযুক্ত করতে পেরেছে।

Image Source: Walter Wanger Productions

সিনেমার পরিচালক ডন সিগল’কে আখ্যায়িত করা হয়, হলিউডের অন্যতম ‘গ্রেটেস্ট জনরা পরিচালক’ হিসেবে। একটা নির্দিষ্ট বৃত্তে তাকে ধরা যায় না। তিনি বারবারই নিরীক্ষা করেছেন নিজের স্টাইল নিয়ে। তবে স্টাইলের ক্ষেত্রে তার প্রথম গুরুত্বপূর্ণ সিনেমা ধরা হয় ‘রায়ট ইন সেল ব্লক ১১’ (১৯৫৪)-কে। স্টাইলের ক্ষেত্রে তুলনামূলক একটা ধারাবাহিকতা তিনি এনেছিলেন। এর পরের সিনেমাগুলোর বেশিরভাগেই নিগূঢ় রাজনৈতিক এবং সামাজিক বক্তব্য রাখতেন তিনি। ইনভেইশন অভ দ্য বডি স্ন্যাচার্সের মতোই। মূলত এই সিনেমা দিয়েই বক্তব্যের শৈল্পিক উপস্থাপনের দিকটায় আরো দক্ষতা প্রকাশ করেন সিগল। পরবর্তীকালে এসব বক্তব্যের সিনিক্যাল দিকটিও উপস্থাপন করেছেন।

ক্যারিয়ারের শুরুর দিকে বেশ কয়েকটি ‘ফিল্ম-নোয়াহ্’ সিনেমার মন্তাজ পরিচালক ছিলেন তিনি। সেখান থেকেই হয়তো নিজের সিনেমাগুলোয় একটা নোয়াহ্ স্টাইল অনুসরণ করতেন আউটলুকের ক্ষেত্রে। সিনেমাটোগ্রাফার এলসওর্থ ফ্রেডেরিকসকে সাথে নিয়ে এই সিনেমায়, হাই কনট্রাস্টের ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইটে ডিপ শ্যাডো রেখে ইমেজারিগুলো তৈরি করেন তিনি। ফলস্বরূপ, নোয়াহ্ সিনেমার আবহ তৈরির পাশাপাশি জার্মান এক্সপ্রেশনিজমের ভাবটাও খুব স্পষ্ট চোখে পড়ে। দর্শককে অস্বস্তিতে রাখতে আর টেনশন তৈরি করতে প্রচুর ডাচ অ্যাঙ্গেল শটের ব্যবহার করেছেন। প্রোডাকশন ডিজাইনে নিখুঁত ডিটেইলিং-ও যথাযথভাবে ফুটে উঠেছে সুপারস্কোপ ফরম্যাটে। আর চমৎকার সেট পিস তৈরিতে তো বরাবরই দক্ষ সিগল।

তবে ডন সিগলের সবচেয়ে বড় স্বকীয়তা তার সম্পাদনা স্টাইলে। শ্যুটিংয়ের গতি যেমন হতো, সম্পাদনার টেবিলে সেই গতিটাই তিনি রাখতেন সিনেমায়। লো বাজেট নিয়ে কাজ করা একজন স্বাধীন পরিচালক ছিলেন বলে সীমাবদ্ধ উপাদানের উৎকৃষ্ট ব্যবহার এবং শটের পরিকল্পনাতে দ্রুততার পরিচয় দিয়ে স্বল্প সময়েই শ্যুট শেষ করতেন। তার সম্পাদনা স্টাইলে তাই একটা তড়িৎ ভাব থাকত। এই সিনেমার নাটকীয় দৃশ্যগুলোতে থ্রিলিং আমেজটা ধরে রাখতে তাই সচরাচরের তুলনায় বেশি কাট ব্যবহার করেছেন। সিনেমার বিষয়াদি আর ন্যারেটিভের সাথে সাযুজ্য রেখেই সম্পাদনায় আলাদা আলাদা স্টাইল অনুসরণ করতেন তিনি।

Image Source: Walter Wanger Productions

ইনভেইশন অভ দ্য বডি স্ন্যাচার্স আদতে বি-মুভি বা জনরা সিনেমাই। কিন্তু তা হয়েও নন্দনতত্ত্ব পুরোপুরি মেনে বক্তব্যে চলচ্চিত্রের শৈল্পিক দিকটাও অক্ষুণ্ণ রেখেছে। একটি জনরা সিনেমাও গাঢ় বিষয়াদি আর বক্তব্যনির্ভর হয়ে উঠতে পারে; এমন দৃষ্টান্ত প্রথম স্থাপন করেছে এই সিনেমা। এবং সেই থেকে আজ, এই সিনেমার ধারা মেনে আরো কত কত সাইফাই/হরর সিনেমা নির্মাণ হলো। এই সিনেমা তার পরবর্তী প্রজন্মকে জনরা অলংকারের মাঝেও উদ্ভাবনী উপায়ে গল্প বলতে পারার সুযোগ করে দিয়েছে। খোদ এই সিনেমারই তো কয়েকটি রিমেক হয়েছে এখন অব্দি।

১৯৭৮ সালে প্রথম রিমেক হয় একই নামে। মাস্টার পরিচালক ফিলিপ কফম্যানের এই রিমেক অরিজিনালের শেকড়কে এত নিখুঁতভাবে ছুঁয়েছে যে দুটোকে আলাদা করে, দুটোই ‘গ্রেট’ বলে বিবেচনা করতে হয়। দ্বিতীয় রিমেক করেন প্রভোকেটিভ, স্বাধীন পরিচালক আবেল ফেরেরা। ‘বডি স্ন্যাচার্স’ (১৯৯৩) নামে। সবচেয়ে স্টাইলিশ এবং অস্বস্তিদায়ক ভার্সন এটি। তারপর আবার রিমেক হয়েছে ২০০৭ এ, যা না হওয়াই উত্তম হতো। রিমেক হওয়া ছাড়াও এই সিনেমার (ইনভেইশন অভ দ্য বডি স্ন্যাচার্স- ১৯৫৬) গল্পধারণা, বিষয়াদি, বক্তব্য হতে অনুপ্রাণিত হয়ে অনেক সিনেমা হয়েছে, ‘রিপ-অফ’ ভার্সন হয়েছে এবং হচ্ছে।

এই সিনেমার বক্তব্যগুলোর নিরন্তর আবেদনই সিনেমাটিকে আজো প্রাসঙ্গিক করে রেখেছে এবং আগামীতেও রাখবে। অনুপ্রেরণাও যোগাবে, যেমনটি যুগিয়ে এসেছে। ‘ইনভেইশন অভ দ্য বডি স্ন্যাচার্স’ শুধু সাইফাই/হরর জনরাতেই গ্রেট নয়, সিনেমা হিসেবেও গ্রেট!