সেই ভীতু খরগোশের গল্পটা তো আমরা সবাই শুনেছি- সেই যে খরগোশটাকে যখন শিকারি কুকুরে তাড়া করে, খরগোশটা নিজের চোখ বন্ধ করে নিয়ে ভাবতে থাকে, “আমি আমার শিকারিকে যেভাবে দেখতে পাচ্ছি না, কুকুরটাও নিশ্চয়ই আমাকে দেখতে পাচ্ছে না।”

এই গল্পটি কখনো কখনো আরেকটু অন্যভাবে বলা হয়, দিনের আলোয় অন্য হিংস্র পশুরা খরগোশকে দেখে খেয়ে ফেলবে ভেবে ভয় পেত খরগোশটি। তাই দিনের আলোয় চোখ বন্ধ করে নিয়ে খরগোশটি ভাবতো রাত হয়ে গেছে, আর কেউ তাকে দেখতে পাচ্ছে না। গল্পটি যেভাবেই বলা হোক, তার মূল প্রতিপাদ্য একই- বাস্তবতা থেকে পলায়ন প্রবণতা এবং সেই প্রবণতার তিক্ত ফলাফল।

প্রায়ই মানুষের মধ্যেও দেখা যায় রুক্ষ, তিক্ত বাস্তবতা থেকে এই একই পলায়ন প্রবণতা। নিজের ও প্রিয়জনদের দুঃখজনক সত্যটাকে মেনে নিতে মানুষের মন তৈরি করে ব্যারিকেড, কাঙ্খিত স্বপ্ন আর আশাই যেন হয়ে থাকে তার বেঁচে থাকার অবলম্বন- হোক সেটা মিথ্যা ও ভুল।

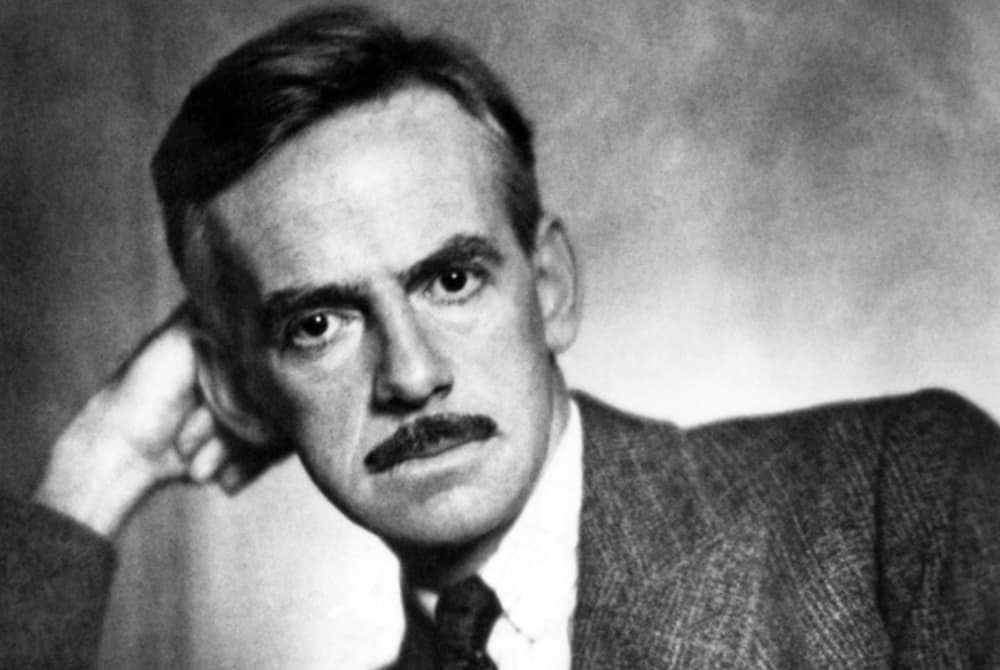

প্রিয়জনের অপ্রিয় সত্যটাকে ভুলে যাওয়াই যেন একমাত্র পথ নিজের বাঁচার আশার। এমনই পলায়নপর ও ভীতু মানুষদের নিয়ে আর্থার মিলার, এডওয়ার্ড অ্যালবিদের আদর্শ পূর্বসূরী আমেরিকান নাট্যকার ইউজিন ও’নিলের লেখা নাট্যরচনা ‘Long day’s Journey into Night’। নাট্যকার তার অসাধারণ লেখনী প্রতিভা দিয়ে দেখিয়েছেন, কীভাবে এই লুকোচুরি সাময়িক শান্তি দিলেও শেষপর্যন্ত গভীর অন্ধকারের দিকেই মানুষকে নিয়ে যায়। বাস্তবতাকে অস্বীকার করে, সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে মানুষ আপাতভাবে হয়তো নিজেকে লুকাতে পারে, কিন্তু প্রকৃত শান্তি বা মুক্তি- কোনোটাই মেলে না তাতে।

বইটি নিঃসন্দেহে মানুষের মনের অলিগলি নিয়ে করা এক গভীর পর্যালোচনা, বিশেষ করে মানব মনের নকল, প্রহসনের খুঁটিনাটিগুলো প্রকট হয়ে ওঠে প্রতিটি ধাপে। বইটিতে পাওয়া যায়, কীভাবে একজন নিজের ব্যর্থতার জন্য অন্যজনকে দোষারোপ করে, কীভাবে স্বীকার না করলেও মৃত্যুভয় চেপে বসে পরিবারের প্রতিটি সদস্যের মনের ওপর, কীভাবে একসাথে বাস করলেও এবং একে অন্যকেও ভালোবাসলেও নিজের সীমাবদ্ধতা থেকে বেরোতে পারে না কেউ, এমনকি ভুলে যাওয়ার ভান করলেও একে অন্যের অতীত আর অতীতের ভুলগুলো ভুলতে পারে না কেউই। এ যেন কেবল এক টাইরন পরিবারের না, মানব ইতিহাসের শুরু থেকে চলে আসা প্রতিটি পরিবারেরই একই গোপন গল্প।

বইটিতে কাহিনীর দৃশ্যায়ন শুরু হয় টাইরন পরিবারের সকালের নাস্তার টেবিলে, সেখান থেকে শুরু হয় পরিবারের সদস্যদের মধ্যে একটা অঘোষিত লুকোচুরি খেলা। এখানে সবাই যেন সবাইকে ধরতে চাচ্ছে, কিন্তু নিজেকে চাচ্ছে লুকাতে। মেরির আফিম আসক্তির ব্যপারে সবাই সচেতন, সবাই চাচ্ছে তাকে চোখে চোখে রাখতে, কিন্তু তাদের নিজেদের আসক্তিগুলো লুকিয়ে থাকছে তাদের মধ্যে। জেমি ও জেমস টাইরনের মদ্যপানে আসক্তি, সস্তা ব্যথানাশক হিসেবে আফিমের ব্যবহার- এসব কিছুই নির্দেশ করে উনিশ শতকের প্রথমদিকের আমেরিকান সমাজের।

১৯১২ সালে ব্যথানাশক হিসেবে আফিমের ব্যবহার বন্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়, এরপরেই আমেরিকান সমাজ সচেতন হয়েছিল মদ্যপানের কুফল সম্পর্কে। এই সময়টারই একটা ইঙ্গিত যেন দিয়ে যায় ও’নিলের এই লেখাটি। লেখাটি ১৯১২ সালের আরো একটি ঘটনার দিকে স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে- সেই সময়ে আমেরিকায় যক্ষার ছড়িয়ে পড়া মহামারী। মাত্র এক বছরে যক্ষার মহামারী প্রায় এক লক্ষ প্রাণের সমাপ্তি ঘটায়। এই নাটকটিতে পুত্র চরিত্র এডমন্ডকেও দেখা যায় যক্ষায় আক্রান্ত। সন্তানের যক্ষা নিয়ে পুরো পরিবারের আতঙ্ক যেন প্রমাণ করে কতটা প্রাণঘাতী ছিলো যক্ষা সেসময়ে।

বিভিন্ন ঘটনা আর কথার আড়ালে নাটকটির ভিত্তি স্থাপিত হয় মানবমনের পাপবোধ আর দোষারোপের প্রকৃতির ওপরে, মানুষ কীভাবে মিথ্যা ও মোহকে আশ্রয় করে সত্য ও বাস্তবতা থেকে পালাতে চায় সে ইচ্ছার ওপরে নির্ভর করে। মা সন্তানকে হারানোর দায় চাপায় বাবার ওপর, বাবা সেই দায় বর্তিয়ে দেয় নিজের অবস্থার ওপর, ভাই ভাইকে দায়ী করে নিজের ব্যর্থতার জন্য, ভাই বাবার ঘাড়ে দায় চাপায় অন্যদের অসুখের জন্য। এমনকি নেশাগ্রস্ত হওয়ার কারণ হিসেবে এরা আঙুল তোলে একে ওপরের দিকে, নিজের স্বাধীন ইচ্ছার জন্য দায়বদ্ধ করতে চায় প্রিয়জনকে।

পুরো নাটকটি যেন নিজেকে বাঁচানো আর অন্যকে ফাঁসানোর লুকোচুরি খেলা। প্রতিটি চরিত্রই তুলে ধরে কীভাবে সকল মানুষ নিজের সত্য লুকাতে ব্যর্থতার সকল দায়ভার তুলে দেয় অন্যদের কাঁধে, হোক সে তার পরিবার বা প্রিয়জন। মানুষের মনের আরো একটি বৈশিষ্ট্য নিয়ে গল্প এগিয়ে নিয়ে চলে ও’নিলের এই লেখাটি, সেটি হলো- জীবন যতই এগিয়ে যাক বা সহজ হোক, মানুষ কখনোই নিজের অতীত ভুলতে পারে না, বিশেষ করে সেই অতীত যদি হয় দুঃখ-কষ্ট, দুশ্চিন্তা আর অপরাধবোধে জর্জরিত।

মানুষের অবচেতন মন কখনো মুক্তি পায় না স্মৃতির জেল থেকে, মস্তিষ্কের কোনো না কোনো প্রকোষ্ঠে জীবনের সব গল্প যেন জমা হতে থাকে। নিজের ভুলগুলো ঢাকতে চায় মানুষ অন্যদের কর্মের চাদর দিয়ে, নিজের মনের কাঠগড়ায় নিজেকে বাঁচাতে মরিয়া হয়ে ওঠে যেন সে। মেরির নিজের আফিমের আসক্তি ও সন্তান হারানোর জন্য জেমিকে দোষারোপ, জেমসের নিজের মদ্যপান ও ব্যর্থতার জন্য এডমন্ডের প্রতি মেরির পক্ষপাতমূলক স্নেহকে দায়ী করা, এমনকি জেমসের নিজের ভুল সিদ্ধান্তের জন্য নিজের কঠিন শৈশবকে দায়ী করা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এই কথাই প্রমাণ করে।

মনের এই খেলায় আরো একটি কথা প্রমাণিত হয়ে যায় যে, মানুষ যতই ভান করুক বা পালাতে চাক, নিজের সত্ত্বা ও সত্য থেকে মানুষের মুক্তি ঘটে না কখনো। মানুষ পুরো পৃথিবীর কাছে মিথ্যা বলতে পারে, কিন্তু নিজেকে ঠকাতে পারে না কখনো। বরং নিজের সাথে অভিনয়ের মিথ্যা চেষ্টা মানুষের পুরো জীবনটাই মিথ্যা করে তোলে, অন্তরকে কেবল সীমাহীন যন্ত্রণাতে কাতর করে। সেজন্যই এই নাটকের প্রতিটি চরিত্রই কষ্ট আর যন্ত্রণাকাতর একেকটি সত্ত্বা। তারা মুক্তি পায় না কখনো, তারা শান্তি পায় না কখনো। অন্ধকার থেকে আলোয় এসে আবার যেন অন্ধকারেই হারিয়ে যায় তারা, তাদের সমস্ত দিন গিয়ে যেন রাতের অন্ধকারেই মিশে যায়। সেই সাথে নাটকটি দেখায় নেশাগ্রস্ত, পলায়নপর, ব্যর্থ পরিবার আর সমাজ ব্যবস্থাকেও।

ইউজিন ও’নিলের কলমের এই সৃষ্টি নিয়ে কথা বলতে গেলে যে কথাটা না বললে কখনোই আলোচনা সম্পূর্ণ হয় না তা হলো, এই লেখাটির ওপর লেখকের ব্যক্তিজীবনের প্রভাব। জেমস টাইরনের বাবা-মায়ের মতো ও’নিলের বাবাও ছিলেন অত্যন্ত সফল অভিনেতা, মা ছিলেন আফিমে আসক্ত। জেমসের মতো লেখকের পরিবারের বড় সন্তান মায়ের মৃত্যুর আঘাতে মাদকাসক্ত হয়ে পড়ে। এডমন্ডের মতো ওনিলও ছিলেন যক্ষাক্রান্ত এবং জীবনের আশঙ্কা নিয়ে একসময় তিনি ভর্তি হন এক নিরাময়কেন্দ্রে।

দুর্ভাগ্যপীড়িত টাইরন পরিবারের এই দৃশ্যপট যেন আড়ালে আবডালে লেখকের নিজের জীবন ও পরিবারেরই প্রতিচ্ছবি হয়ে থাকে সবার জন্য। সেই সাথে নিজের জীবনের বেদনা জড়ানো বাস্তব অভিজ্ঞতার প্রভাব পড়েছে বলেই বোধহয় লেখকের এই অনবদ্য সৃষ্টিটি হয়েছে এত নিখুঁত, এত প্রাণবন্ত। বইটি যেন আজও প্রতিটি ক্ষয়িষ্ণু পরিবারের কথাই বলে চলেছে নিঃশব্দে।